(一)学科总体评价

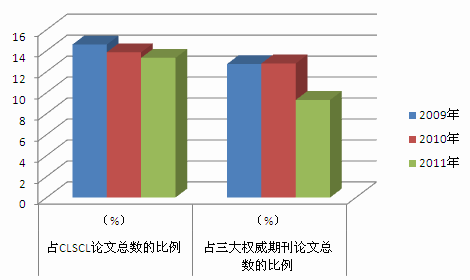

2009-2011年,法理学在15种CLSCL法学期刊共发表论文594篇。其中,2009年发表论文数为205篇,2010年发表论文数为198篇,2011年发表论文数为191篇。2009-2011年,15种CLSCL法学期刊共发表论文4272篇,法理学仅次于民法学,位居第二位。其中,在三大权威期刊共发表论文50篇(2009年13篇,2010年23篇,2011年14篇),占总数525篇的9.52%。总体上看,作为传统法学学科之一,法理学学科基本上处于平稳发展阶段,一直是法学研究的热点与重心。

|

表:2009-2011年法理学在15种CLSCL法学期刊发表论文情统计表 |

|||||

|

年份 |

法理学学科论文数(篇) |

15种CLSCL法学期刊论文数(篇) |

百分比 |

||

|

(%) |

|||||

|

2009年 |

205 |

1406 |

14.58 |

||

|

2010年 |

198 |

1431 |

13.84 |

||

|

2011年 |

191 |

1435 |

13.31 |

||

|

表:2009-2011年法理学在三大权威期刊发表论文情况统计表 |

|

||||

|

年份 |

法理学学科论文数(篇) |

三大权威期刊论文数(篇) |

百分比 |

|

|

|

(%) |

|

||||

|

2009年 |

22 |

173 |

12.72 |

|

|

|

2010年 |

23 |

180 |

12.78 |

|

|

|

2011年 |

16 |

172 |

9.3 |

|

|

从总体来看,2009-2011年法理学研究呈现以下特点:

(1)法理学研究呈现多样化态势,法治理论、司法制度是研究的热点和重心

法理学研究呈现多样化态势,其中主要研究的领域包括:法哲学研究(包括法律方法)、法治理论研究(包括人权研究)、司法制度研究、法学教育研究等等。其中,法治理论和司法制度是研究的热点和重心。在594篇文章中,关于司法制度、司法改革研究的文章共有152篇,占论文总数的25.59%。

(2)法理学研究积极回应我国法治建设中的重大问题

2009-2011年,法理学研究并没有停留在基础理论方面的探讨,而是积极回应我国法治建设中的重大问题。如,司法改革、中国特色社会主义法律体系、能动司法、法学教育、案例指导制度、传媒与司法、法治发展的地区不均衡性等等。

(3) 法理学与部门法深度融合

许多著名学者如顾培东、龙卫球、孙新强、胡云腾、谢鹏程、向泽选、龚刃韧、徐昕等在传统的学科建制上都不属于法理学,在2009-2011年却发表了法理学论文,很多作品已经兼具法理学和部门法的属性。并且,还出现了探讨部门法哲学的文章,如杜宴林的“驯化法律:部门法哲学的基本使命”,蔡宏伟的“试论当代中国的‘部门法哲学’概念”以及宋显忠的“什么是部门法哲学。

(4)法学研究方法的多样性

2009-2011年,法理学研究方法也呈现出多样性的特征,包括比较研究方法,如郝维华的“加拿大-中国道歉法的比较分析”等;文本分析方法,如范愉的“《中华人民共和国调解法》评析”;实证调研方法,如王亚新的“农村法律服务实证研究”;……

可以说,2009-2011年的法理学成就是显著的,但也存在一定的问题,主要表现在以下方面:

(1)基础理论研究稍显薄弱

2009-2011年,关注法律基本理论问题的文章约有236篇(2009年71篇,2010年80篇,2011年85篇),约占总数的39.73%。虽然数量可观,但与法理学的基础理论地位相比,稍显不足,尤其是分析法学和法哲学研究的文章较少。社会转型时期,法社会学的文章比较多是一个正常的现象,但现有的一些法社会学研究在问题意识、解释理论以及技术方法方面尚存在进一步提升的空间。

(2)与国际对话与交流的水平还有待提升

2009-2011年,法理学共发表论文594篇,但在传统法理学问题的研究上,能够与国际学术前沿直接接轨和对话的很少。甚至是占据论文相当比例的法社会学研究中,能够总结和提炼转型中国特色、为世界法治文明做出贡献的论文也比较少。

(二)研究队伍总体评价

2009—2011年,法理学学科共有24位作者在三年内发表4篇以上论文。这24位作者三年共发表论文110篇,占法理学学科三年发表论文总数的18.52%。其中,40年代出生的作者1人,50年代出生的作者6人,60年代出生的作者10人,70年代出生的作者4人,80年代出生的作者3人。50岁以下的作者共有16人,占了法理学高产作者的66.67%。2009年此比例为76.9%,2010年此比例为76.9%,2011年此比例为81.25%,因而可以得出这样的结论:50岁以下的青年法理学家已经成为法理学论文写作的主力军。

|

表:2009-2011年法理学CLSCL论文4篇以上的作者名单 |

||||||

|

名次 |

作者 |

总篇数 |

2011年篇数 |

2010年篇数 |

2009年篇数 |

出生年份 |

|

1 |

许章润 |

6 |

1 |

2 |

3 |

1962 |

|

1 |

陈金钊 |

6 |

2 |

3 |

1 |

1963 |

|

1 |

方 乐 |

6 |

4 |

1 |

1 |

1980 |

|

4 |

范 愉 |

5 |

3 |

0 |

2 |

1953 |

|

4 |

苏 力 |

5 |

0 |

4 |

1 |

1955 |

|

4 |

程燎原 |

5 |

3 |

0 |

2 |

1959 |

|

4 |

谢 晖 |

5 |

3 |

0 |

2 |

1964 |

|

4 |

杨春福 |

5 |

3 |

0 |

2 |

1967 |

|

4 |

黄文艺 |

5 |

1 |

2 |

2 |

1971 |

|

4 |

支振锋 |

5 |

0 |

1 |

4 |

1977 |

|

4 |

陈柏峰 |

5 |

2 |

3 |

0 |

1980 |

|

12 |

朱景文 |

4 |

1 |

2 |

1 |

1948 |

|

12 |

龚刃韧 |

4 |

0 |

3 |

1 |

1954 |

|

12 |

顾培东 |

4 |

1 |

2 |

1 |

1956 |

|

12 |

王 申 |

4 |

2 |

1 |

1 |

1957 |

|

12 |

葛洪义 |

4 |

1 |

2 |

1 |

1960 |

|

12 |

夏锦文 |

4 |

0 |

3 |

1 |

1964 |

|

12 |

刘风景 |

4 |

0 |

2 |

2 |

1965 |

|

12 |

张洪涛 |

4 |

2 |

1 |

1 |

1966 |

|

12 |

杨建军 |

4 |

1 |

2 |

1 |

1969 |

|

12 |

喻 中 |

4 |

3 |

1 |

0 |

1969 |

|

12 |

侯 猛 |

4 |

2 |

1 |

1 |

1976 |

|

12 |

周 贇 |

4 |

2 |

2 |

0 |

1978 |

|

12 |

彭小龙 |

4 |

2 |

0 |

2 |

1981 |

说明:由于存在同一作者的文章被归为不同学科的情况,所以,上表中的高产作者情况统计仅仅能够反映法理学学科论文的分布情况,并不能准确反映某位学者在15种CLSCI期刊发表文章的全貌。

以上高产作者中,有14位作者在三大权威期刊发表论文,统计如下:

表:法理学高产作者在三大权威期刊发表论文情况统计表

|

序 号 |

作者 |

总篇数 |

三大权威期刊论文数 |

出生年份 |

|

1 |

顾培东 |

4 |

4 |

1956 |

|

2 |

苏 力 |

5 |

2 |

1955 |

|

3 |

谢 晖 |

5 |

2 |

1964 |

|

4 |

黄文艺 |

5 |

2 |

1971 |

|

5 |

范 愉 |

5 |

1 |

1953 |

|

6 |

程燎原 |

5 |

1 |

1959 |

|

7 |

支振锋 |

5 |

1 |

1977 |

|

8 |

陈柏峰 |

5 |

1 |

1980 |

|

9 |

朱景文 |

4 |

1 |

1948 |

|

10 |

葛洪义 |

4 |

1 |

1960 |

|

11 |

夏锦文 |

4 |

1 |

1964 |

|

12 |

刘风景 |

4 |

1 |

1965 |

|

13 |

喻 中 |

4 |

1 |

1969 |

|

14 |

彭小龙 |

4 |

1 |

1981 |

以上作者在三大权威期刊共发表论文20篇,占法理学三年三大权威期刊发表总数的40%。其中,顾培东教授三年共发表论文4篇,这四篇均发表在三大权威期刊上,《中国法学》2篇,《法学研究》2篇。70年代、80年代出生的7位高产作者中有4位在三大权威期刊发表文章,表现不俗,可谓法理学的新生代力量,希望这些青年才俊在未来能够为法理学科的发展贡献更多的力量。

(三)法学院排行分析

2009-2011年,142家单位共发表594篇论文。其中,三年发表四篇及以上的单位有37家。下表是排名前10的科研单位:

|

名次 |

单位 |

篇 数 |

三大权威刊物篇数 |

||||||

|

合计 |

2011 |

2010 |

2009 |

合计 |

2011 |

2010 |

2009 |

||

|

1 |

中国政法大学 |

48 |

16 |

16 |

16 |

4 |

1 |

1 |

2 |

|

2 |

吉林大学法学院 |

39 |

11 |

13 |

15 |

3 |

0 |

1 |

2 |

|

3 |

清华大学法学院 |

26 |

8 |

10 |

8 |

3 |

1 |

1 |

1 |

|

4 |

南京大学法学院 |

25 |

8 |

7 |

10 |

3 |

1 |

0 |

2 |

|

5 |

中国人民大学法学院 |

22 |

5 |

4 |

13 |

3 |

1 |

0 |

2 |

|

5 |

山东大学法学院 |

22 |

9 |

10 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

5 |

南京师范大学法学院 |

22 |

7 |

7 |

8 |

3 |

1 |

1 |

1 |

|

8 |

北京大学法学院 |

21 |

4 |

11 |

6 |

2 |

0 |

2 |

0 |

|

9 |

西北政法大学 |

19 |

5 |

7 |

7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

10 |

中国社会科学院法学所 |

18 |

4 |

2 |

12 |

5 |

2 |

0 |

3 |

从上表中可以看出:

(1)中国政法大学、吉林大学法学院连续三年稳居前两名,但也存在隐忧

中国政法大学、吉林大学连续三年稳居法学院排名前两名,显示了两所院校在法理学研究方面的整体实力。但是,在肯定成绩的同时,我们也要看到背后存在的隐忧:与排行榜上的其他科研单位相比较,两所院校的“自发率”都非常高。中国政法大学48篇文章中有28篇发表在本校主办的刊物上,占了58%,其中2011年10篇,2010年9篇,2009年9篇。吉林大学法学院39篇文章中有29篇文章发表在本校主办的刊物上,占了74%,其中2011年8篇,2010年9篇,2009年12篇。如此之高的“自发率”,让人担心论文质量的同时,也不禁会对这些刊物本身的质量和录用标准产生怀疑,虽然在自家刊物上发表文章也许只是为了“肥水不流外人田”。

此外,中国政法大学虽然连续三年都稳居排行榜榜首,但是其法理学教师却无一人进入高产作者榜。

(2)清华大学法学院、南京大学法学院、山东大学法学院、西北政法大学法表现稳健

这四所法学院校表现稳健,清华大学法学院、南京大学法学院、西北政法大学每年的论文发表数均比较稳定。山东大学法学院,2009年只有3篇文章,并未进入榜单;2010年则与清华大学法学院并列第四名,实现了“跨越式发展”;2011年则以9篇的成绩上升至榜单第三名,处于不断上升的发展趋势。

唯一令人有些遗憾的是,山东大学法学院、西北政法大学在3年内并未在三大权威期刊上有所斩获。但是,有遗憾,才能更有动力,也期待他们在未来有更突出的表现。

(3)中国人民大学法学院、北京大学法学院的表现不稳定

虽然在三年的总排名中,两所院校分别获得第5名和第8名的成绩,但是从三年的论文发表数量来看,两所院校的表现并不稳定。中国人民大学法学院2009年以13篇的成绩位列第3名,2010年却未能进入榜单,2011年以5篇的成绩勉强进入前10名,与中南财经政法大学、华东政法大学、西北政法大学、四川大学并列榜单第8名。北京大学法学院2009年以6篇的成绩名列榜单第10名,2010年以11篇的成绩上升为第3名(其中,苏力、龚刃韧两位教授贡献突出,两人合力贡献了11篇论文中的7篇),2011年仅有论文4篇,并未进入榜单。

两所院校都有很多知名的法理学家,对法理学研究有着长期稳定的贡献,相信不稳定状态也是暂时的。一些年轻的法律学者经过一段时期的积淀,也在蓄势发力。例如北大法学院的凌斌副教授、人大法学院的张龑副教授、尤陈俊博士等等。尤其是,两所院校近年来在法理学方向加大了青年才俊的引进力度。例如,北京大学法学院引进了章永乐博士,中国人民大学法学院于2012年引进了孟涛博士等。相信有了这些新鲜血液的注入,两校的法理学研究更加值得期待。

(4)中国社科院法学所数量少,但含金量不小

中国社科院法学所2009年以12篇的成绩位列第4名,2010年却仅有2篇未能进入排行榜,2011年有4篇也未能跻身前10的排行榜中,三年大排行以18篇的成绩位列排行榜末端。但是,从统计表中可以看到,虽然总体篇数不多,但其三年在三大权威期刊发表的论文数量却最多,一共5篇,2009年3篇,2011年仅有4篇论文发表,却有2篇是发表在三大权威期刊。

(5)上述几所高校法理学研究呈现明显的学术传承和研究特色

纵观上述高校2009-2011年的法理学论文,可以发现,几所高校具有明显的学术传承和研究特色。例如,中国政法大学有关法律方法的研究,中国人民大学有关法律体系、纠纷解决、法社会学的研究,吉林大学有关权利、义务等问题的研究等等。

[i]杜宴林,“驯化法律:部门法哲学的基本使命”,载《法学评论》2011年第6期。

[ii]蔡宏伟,“试论当代中国的‘部门法哲学’概念”,载《法制与社会发展》2010年第3期。

[iii]宋显忠,“什么是部门法哲学”,载《法制与社会发展》2009年第4期。

[iv]郝维华,“加拿大-中国道歉法的比较分析”,载《比较法研究》2011年第6期。

[v]范愉,“《中华人民共和国调解法》评析”,载《法学家》2011年第2期。

[vi]王亚新,“农村法律服务实证研究(续)”,载《清华法学》2009年第1期。