成熟的学科离不开相对成熟的概念体系作为支撑。改革开放以来,中国宪法学已经取得了长足的发展,但尚未形成相对成熟的概念体系,诸多相关概念的使用仍然处于混乱不堪的状态。[1] “违宪审查”概念与宪法审查、合宪性审查、司法审查、宪法监督等相关概念时常相互混用。[2]虽然有学者从历史发展的纬度对“宪法监督”、“违宪审查”、“合宪性审查”概念进行了阐释,[3]但并未在方法论层面予以展开。为此,下文试图通过合宪性推定方法的启示,从方法论的视角来厘清“违宪审查”、“合宪性审查”等相关概念所蕴含的方法,从而纠正目前概念使用上存在的一些误用,以期建构更加成熟的概念体系。

一、“违宪审查”概念的疑惑:从“Constitutional Review”的语义谈起

目前在宪法学中被广泛使用的“违宪审查”概念,虽然在诸多定义中存在语词上的些许差异,但在具体内容上并无根本性分歧,一般是指由特定国家机关依据特定的程序和方式对宪法行为是否符合宪法进行审查并作出处理的制度。[4]可见,概念的主体为享有违宪审查权的专门性国家机关,如美国的法院、德国的宪法法院、法国的宪法委员会。概念的内容是通过特定的法律程序对某些宪法行为进行有法律效力的审查和裁决。[5]如果按照目前这种通说性界定,与西方的制度实践比较来看,与之相对应的概念无疑是“Constitutional Review”。“Constitutional Review”之原意正是中国目前使用的“违宪审查”概念所传达的内容。

但饶有趣味的是,从语词原译的角度来看,西方语境下的“Constitutional Review”却很难或无法与“违宪审查”直接对应。对于“Review”一词,原译为“审查”一般不会存在任何争论。“Constitutional”则有两种可能性译法:一是将“Constitutional”译为“宪法的”,那么“Constitutional Review”对应“宪法审查”或“宪法的审查”、“宪法性审查”。这些译词之间并不存在语义上的根本差别;[6]二是将“Constitutional”译为“合宪(性)的”,对应的概念则为“合宪(性)审查”。但是“Constitutional”很难或根本无法原译为“违宪(的)”,因此摆脱目前思维上的先理解,也便无法使得“Constitutional Review”直接对应“违宪审查”。同样,在德国、法国也很难找到与“违宪审查”直接对应的概念术语。德国使用的是“Verfassungskontrolle”,可译为“宪法审查”,法国使用的是“controle de constitutionnalite des lois”可译为“法律的合宪性审查”。[7]与“Constitutional Review”概念相对应,美国使用“Judicial Review”,意为法院有权审查另一个政府部门的决定,[8]也没有直接体现“违宪审查”。由此可见,虽然目前广泛使用的“违宪审查”概念在中国的语义对应于西方的“Constitutional Review”,但是反过来,“Constitutional Review”却很难直接原译为“违宪审查”这层含义。

那么,“违宪审查”概念在西方制度语境下的内容为何呢?从方法论上来说,“违宪审查”的原意一般是指有权审查机关在违宪推定(presumption of unconstitutionality)的前提下对立法进行违宪性审查(unconstitutionality),进而判断其是否违宪(unconstitutional)。宪法审查机关在双重基准之下,一般在审查中遵循合宪性推定的逻辑,采取宽松的审查基准,如对社会经济活动领域的审查。但是,如在美国,如果制定法侵犯了宪法第一条修正案所保护的言论自由等基本权利,法院一般均采取违宪推定而对具有违宪嫌疑的制定法进行严格的违宪审查。[9]由此可见,西方制度语境下的“违宪审查”主要体现了两层原意:一是“违宪审查”作为宪法审查过程中的一种方法,主要体现在严格审查基准的适用过程中,而区别于宽松审查基准的适用情形;二是“违宪审查”体现了宪法审查机关的一种否定性功能,即否定制定法而宣判其违宪,虽然有权审查机关在审查过程中并不一定就发挥这种功能。因此从方法论上来说,以“违宪审查”概念的原意来表达一般性概念“宪法审查”所涵盖的内容,无疑具有语义越轨以及概念泛化之嫌。

当然,有学者指出,目前国内对于“违宪审查”概念的泛化,起初主要表现为“宪法监督”,这在很大程度上缘于宪法条文中使用的是“监督宪法的实施”。但是在2000年之后逐渐被“违宪审查”概念所替代,[10]且此概念在内容上也几乎等同于宪法监督这个具有中国特色的概念。这种概念上的微妙转换,在很大程度上也反映了中国对于“违宪审查”功能的渴望,因为现行宪法虽然规定了宪法监督制度的主体为全国人民代表大会及其常务委员会,从而在理论上可以对相关制定法进行宪法上的审查,但是这种制度在实践中一直未能有效发挥“违宪审查”的否定性功能。在对这种否定性功能的渴求下,“违宪审查”概念逐渐取代了“宪法审查”等概念而被广泛使用,试图“通过概念上可能具有的功能性呼求,即套上外国的‘违宪审查制度’这一名分,然后再根据外国的经验推动它发展成为与世界各国的违宪审查制度具有同样功能的制度。”[11]在这样的制度背景下,便可理解比如“宪法监督也叫违宪审查制度”[12]之类的界定,在很大程度上也表现了对宪法监督制度中“违宪审查”功能的欲求。虽然宪法监督并不以发挥“违宪审查”功能为常态,但是缺少了“违宪审查”功能的宪法监督无疑近乎功效全无。这种类似于“牙”[13]的功能缺位固然需要制度上的完善,但是如果在概念上将“违宪审查”的原意泛化为“宪法监督”、“宪法审查”等概念,并不具有方法论上的合理性,甚而会在制度完善的过程中带来一些负面效应。比如对于中国还没有建立违宪审查制度的论断,在一定程度上也是概念误用的一种表现形态,因为中国已经通过《宪法》、《立法法》等规范确立了违宪审查制度[14],其所表达的只是目前的制度尚未有效发挥违宪审查的否定性功能而已。[15]

如果采行“Constitutional Review”具有的两种可能性译法,那么“宪法审查”与“合宪性审查”在概念上是否完全相同,抑或存在差别呢?有学者提倡使用“宪法审查”,而排斥“合宪性审查”,理由在于合宪性审查具有消极主义的倾向,就如同“违宪审查”具有积极主义的倾向。[16]这种“排斥”其实在很大程度上已经触及到了这些概念中的方法论要害。但是从方法论的角度来说,“合宪性审查”概念所表达的对制定法是否合乎宪法进行宪法上的审查,并不一定必然体现为消极主义方法论。[17]如欲区分“合宪性审查”与“宪法审查”的概念内涵,笔者认为,必须首先在方法论上区分“是否违宪”与“是否合宪”这对命题,进而才能厘清与“违宪审查”等概念的方法差异。

二、概念中的方法:“是否违宪”与“是否合宪”辨析

目前广泛使用的“违宪审查”、“宪法审查”、“司法审查”、“宪法监督”、“合宪性审查”等概念,一般都传达了“运用宪法进行审查”这层含义,但并没有区分“是否合宪”与“是否违宪”,如有的学者在概念界定中使用“是否违背了上位法尤其是宪法”、[18]“是否违反宪法进行审查并作出处理”[19],有的学者则使用“是否符合宪法”、[20]“是否合宪”、[21]“对特定法律规范或行为的合宪性进行审查”[22]等等。由此可见,“是否合宪”与“是否违宪”在各种定义中可以说没有丝毫区别。在未对这两个概念加以区分的前提下,“违宪审查”、“合宪审查”,甚至“宪法审查”概念之间并无本质上的不同,在很大程度上都意旨运用宪法进行相应的审查。纵使存在些许差别,也仅仅表现出一些政治联想上的不同罢了,如有的学者指出的,“违宪审查”概念在当下中国的语境之下似乎含有积极主义之单纯偏向或一种过当的期待,乃至使现实中的政治权力体制对其“谈虎色变”,望而生畏。[23]但从方法论的角度来说,在方法上区分“是否违宪”与“是否合宪”对认识“违宪审查”、“宪法审查”与“合宪性审查”概念在学理上的异同具有重要意义。

美国宪法学者迈克尔.佩里(Michael J. Perry)教授从司法哲学的角度对宪法审查中面对的“是否合宪”与“是否违宪”进行了方法论上的明确区分,指出:“在案件中,对于主张制定法违反宪法的诉求,作为审查机关的最高法院是只追问反面性诉求(counterclaim)的合理性,即追问该法律并没有违宪,还是反过来,法院从自身的角度来追问该制定法是否违反了宪法呢?对于前一种追问,如果法院的答案是肯定则维持该法律;而对于后一种追问,如果答案是肯定将宣布该法律无效!”[24]由此可见存在着两个截然不同的方法论命题:1、该制定法是否违宪(unconstitutional);2、该制定法是否不违宪(not unconstitutional)。

在方法上对“是否违宪”与“是否合宪”的不同选择,最终往往会导致同一宪法案件产生截然不同的结果。由于宪法规范整体上具有抽象性,一般不具有司法操作性等规范特性,且作为最高法的宪法主要通过下位法来贯彻落实其规范内容与价值,因此,实践中发生的纠纷经过方法论的过滤上升至宪法层面时,一般都具有较强的争议性,涉及到道德、政治、社会等多个方面且合宪理由与违宪理由并存。在此情境下,如果审查机关对“是否违宪”进行追问,在很大程度上将遵循违宪推定的逻辑而倾向排斥其中的合宪性理由,最终一般将作出违宪判断。在审查基准方面,有权审查机关此时将进行严格审查,寻找违宪性理由。相反,如果审查机关对“是否合宪”进行追问,在很大程度上将遵循合宪性推定的逻辑,而倾向排斥其中部分违宪性理由而作出合宪性判断。从审查基准上来说,有权审查机关此时将适用合理怀疑标准(reasonable doubt),寻找其中的合宪性理由。从美国的实践来看,即使“制定法是违宪的”这一主张是合理的,但是法院最终并不一定宣布该制定法违宪而无效,因为,这一主张的反面诉求,即“制定法是合宪的”或“制定法并不违反宪法”,也可能是合理的。既然“该制定法是合宪的”这一反诉主张是合理的,那么,我们何以认为法院此时作出违宪裁判就具有正当性呢?[25]由此可见,纵使存在合理的违宪理由,遵循合宪性推定的逻辑,法院反而会支持反面诉求而认为制定法完全是合宪的。[26]在理论上,这种在方法论上对于“是否合宪”与“是否违宪”的区分,可以溯源至塞耶谦抑主义(Thayerian Deference)。[27]塞耶谦抑主义主张,基于现代权力分工等因素,法院行使司法审查权时不能涉足不属于自身权力的其它领域,应该对被审查的立法机关持谦抑性态度,从而也就在理论上区分了“是否合宪”与“是否违宪”这两种追问方法,因为追问“是否合宪”的合宪性审查一般体现了司法审查权对立法权的谦抑性,而截然区别于追问“是否违宪”的违宪审查。

对“是否合宪”与“是否违宪”在方法论上进行区分之后,可以察见“合宪性审查”与“违宪审查”概念在方法上的迥异。虽然“违宪审查”概念作为习惯性用法无可非议,但是如果在方法论层面将其抽象并泛化至一般性的宪法审查层面,并不具有方法论上的合理性,也容易造成方法上的混淆。目前“违宪审查”概念的泛化,在很大程度上也与方法论的缺失具有一定的关联性。

三、“合宪性审查”概念的认知:合宪性推定方法

目前,“合宪性审查”概念逐渐被使用。[28]学者们对于“合宪性审查”概念本身也存在不同的认识。季卫东教授在使用“合宪性审查”概念时认为:“从语义上看,虽然法学界一般都知道‘违宪审查’是指‘审查法规是否违宪’,但是外行人按中文习惯说法来读文章时很可能出现疑惑:怎么进行‘违宪性的审查呢?’而用‘合宪性审查’就不会出现此类困惑。”[29]林来梵教授则认为,“‘合宪性审查’的用语策略是高明的,尽管它与“宪法监督”和“违宪审查”这两个用语一样,但几乎没有多大的学术价值,其真正的意义则正在于这种用语策略本身,即通过巧妙的用语转换,寄寓了某种温和的、易于被接受的实践动机。”[30]这些概念上的认知固然各具视角,但迄今尚未有从方法论层面对“合宪性审查”概念的认知。在对合宪性推定以及谦抑主义原理予以阐释理解的过程中,便会发现“合宪性审查”概念具有独特的方法论内涵。

从制度层面来说,现代宪法审查制度并不推崇宪法审查权的至上主义,毋宁是形成一种权力间的制度性制衡。如果宪法审查权至上,那么无疑会与现代民主制度不相一致,从且会形成另一种极权主义。宪法审查权的现代形态在一定程度上扮演着一种控制公权力的角色,在制度中处于非最高位(penultimacy),这便要求审查机关应该保持一种谦抑性姿态来行使审查权,进而一般只有在“制定法不违反宪法”这一主张不合理时方可宣布该制定法无效。[31]根据塞耶谦抑主义原理,宪法审查机关更应该就“是否合宪”而非“是否违宪”进行追问判断,从而不至于侵噬至立法者的范围。作为实践形态的合宪性推定原则(Presumption of Constitutionality),要求宪法审查机关在审查过程中首先在逻辑上推定立法行为合乎宪法,除非有明显的事实能够证明其违反了宪法。其中的关键在于,对于即使“违宪”但“不明显”的情形,合宪性推定方法在逻辑上基于对立法机关的尊重,最终仍要求作出合宪的判断。[32]同样,如果有权审查机关在审查过程中存在多种解释可能,且合宪解释与违宪解释并存时,那么将选择合宪解释而排斥违宪解释。这在实践中便表现为合宪性解释方法或回避宪法方法(Constitutional Avoidance Doctrine)。[33]这种谦抑主义方法论的理论逻辑在于:第一、对于“明显违宪”的情形,宪法审查权基于现代角色扮演难以推脱其该当的职责。对于“非明显违宪”而存在争议的情形,司法性审查权的“消极”并不与被动性司法权该当的裁判职责相违背;第二、在“非明显违宪”而存在争议的情形下,已表明该立法存在一定瑕疵的可能。但立法存在瑕疵,并不必然通过司法性审查来予以弥补,因为司法性审查只是纠正、监督、制衡立法的一种方式而已,同时还存在其他诸多制衡方式与救济途径;第三、如果司法权在“非明显违宪”的情形下积极地去裁判,在很大程度上会出现以自己的价值判断去侵涉甚至代替立法者价值判断的危险。在“非明显违宪”的情形下,司法者的积极姿态将在很大程度上以自身的价值判断为前提,否则将导向谦抑主义的路径;第四、在“非明显违宪”的情形下,司法权的积极姿态在很大程度上会使立法机关丧失了自我修复的可能性空间。由于司法权在现代社会扮演着“最后正义”的角色,如果司法性审查在“非明显违宪”的情形下作出自身的价值判断,那么基于对司法公信力的尊重,会导致立法机关很难进行自我修复,因为立法上的自我修复与司法性审查的结果在一定程度上会出现制度逻辑上的冲突。从权力属性来说,立法权对于自身立法瑕疵的修复应该具有制度上的优先性;第五、司法性审查权采取积极的姿态会加深反多数难题的困境,与现代制度的民主逻辑不相一致,因为司法性审查机关并非代议机关,不具有立法机关所具有的民主基础。

比较而言,“宪法审查”概念在一定程度上仅仅表达了“运用宪法进行审查”这层中性含义,而“合宪性审查”在方法论上具有特定的含义。遵循合宪性推定方法以及谦抑主义原理,“宪法审查”与“合宪性审查”在程序上一般具有相同的方法论效果,因为有权审查机关进行“宪法审查”(运用宪法进行审查)首先也是“合宪性审查”(对是否合宪进行追问审查)。只有当遇到“明显违宪”时,才进行“违宪审查”,此时已属宪法审查中的“例外”情形。

因此,将“Constitutional Review”直接原译为“宪法审查”,或者在方法论意义上原译为“合宪性审查”,都具有各自的合理性。只有在宪法审查过程中,出现“明显违宪”情形时才会跳出“违宪审查”这颗“牙”,进而发挥“咬人(制定法)”的功能。由此可见,如果将“违宪审查”与“宪法审查”或“合宪性审查”在概念上赋予相同的内涵,会在方法论上出现语词(名为“违宪审查”)与语义(实为“合宪性审查”)的矛盾。

当然,谦抑主义就“是否合宪”进行追问,并不必然就意味着法院的消极姿态,如佩里教授指出的,即使是遵循塞耶谦抑主义的法院,也应该积极反对诸如种族隔离[34]或反对种族间通婚[35]等违反宪法的法律或政策。[36]因此,仅仅通过司法性审查权的姿态来认识“合宪性审查”概念在方法论上具有一定的片面性。由此更可在方法论层面理解美国法官波斯纳所说的,美国法官可能认为某项法律是坏(不合理)的,但仍然维持它。[37]

四、与相关概念的学理区分

在方法论层面对“宪法审查”、“合宪性审查”、“违宪审查”等概念进行辨析之后,仍有必要对其他相关概念,如“宪法监督”、“宪法实施”、“宪法司法化”、“宪法适用”、“宪法诉讼”、“司法审查”等进行比较辨析,方可形成清晰的概念体系。

首先,“宪法诉讼”与“司法审查”概念具有独特的内涵,在很大程度上不会与“宪法审查”、“违宪审查”及“合宪性审查”概念相混淆。所谓宪法诉讼,顾名思义当然表现为一种诉讼形态。根据程序法原理,诉讼是社会主体在其合法权益受到侵害或与他人利益发生冲突时,由国家设定的审判机关通过行使审判权保护其合法权益的方式。诉讼的显著特征之一是表现为利益冲突主体的平等性和对抗性。如:原告方有起诉权、举证权;被告方则有答辩权、反驳权等。[38]宪法诉讼作为一种独特的诉讼形态,所涉纠纷具有区别于民事纠纷、刑事纠纷或行政纠纷的特殊性,主要表现为因宪法基本权利受到侵犯或国家权力越权而引发了利益冲突,且宪法诉讼判决的直接依据是宪法规范。当然,宪法审查制度的表现形态具有多样性,可能表现为诉讼形态或者非诉讼形态,甚而也可能仅仅表现为非诉讼形态,如法国的事先审查制度。因此,基于“诉讼”概念的独特内涵,“宪法诉讼”概念在内涵上明显区别于其他相关概念。

司法审查(judicial review),是指通过司法来对公权力行为进行审查,以美国为代表。从审查的对象上说,司法审查包括所有的公权力行为,如行政机关的行为、立法机关的行为等等。司法审查的主体具有同一性,为法院。因此,司法审查概念在内涵上其实既包括行政法意义上对行政行为的司法审查,也包括宪法意义上对立法行为的司法审查。因此,在中国语境下不能将这一概念等同于宪法审查等相关概念,因为中国的宪法审查以人民代表大会制度为依托,普通法院根本没有宪法审查权,因此并不存在美国宪法意义上的司法审查。[39]基于“司法”途径以及中国制度的独特性,“司法审查”概念在中国仅能指涉法院对行政行为进行审查这一层面。可见,目前使用的“宪法司法化”概念在一定程度上表现了试图在中国语境下移植美国宪法意义上的司法审查的一种努力。

其次,“宪法监督”、“宪法实施”、“宪法执行”、“宪法遵守”、“宪法适用”等概念,目前在很大程度上也未明确区分,在学理上处于混沌不清的状态,缺少方法论上的认识。整体上而言,这些概念在形式上取法移植于一般法理学中的相关上位概念,如“法的实施”、“法的执行”、“法的遵守”、“法的适用”等,因此通过对这些上位概念的法理探究,在一定程度上有利于认识“宪法实施”等概念中的精义。

从法理学通说的界定来看,法的实施是指法在社会生活中被人们实际施行,使法律从书本上的法律变为行动中的法律。法的实施包括法的遵守、法的适用和法的执行三个方面。[40]遵照“法的实施”概念的法理界定,“宪法实施”是指宪法规定的内容在实际生活中被施行,不管通过何种方式或途径。“宪法实施”概念其实在宪法文本中也有所体现,主要表现在:第一、我国1954年《宪法》第二章第27条规定,全国人大行使下列职权:“(三)监督宪法的实施”;第二、我国现行《宪法》也有三处对宪法实施作出了规定:(1)《宪法》序言最后一段规定:“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责”;(2)《宪法》第62条第1项规定,全国人大“监督宪法的实施”;(3)《宪法》第66条第1项规定:全国人大常委会“解释宪法、监督宪法的实施”。[41]因此,“宪法实施”概念在社会主义宪法典中具有明确的文本表现形式,且与上位概念“法的实施”在学理上并无分歧,在很大程度上属于具有高度概括性和语义广阔度的上位概念,区别于“宪法审查”等下位概念。

那么,遵照“法的实施”概念包括“法的遵守”、“法的适用”和“法的执行”三个方面的法理逻辑,是否可以进一步在学理上推导出与之相对应的“宪法遵守”、“宪法适用”或“宪法执行”等下位概念呢?这种概念推导虽然具有形式上的逻辑性,但是必须在方法论层面予以区分,否则会发生方法论上的错误。

首先,“宪法遵守”在方法上区别于“法的遵守”。“法的遵守”,一般也称为守法,是指公民、社会组织和国家机关以法律为自己的行为准则,依照法律行使权利、履行义务的活动。一般不仅包括不违法、不做法律所禁止的事情或做法律所要求做的事情,也包括根据授权性法律规范积极主动地去行使自己的权利,实施法律。比如当事人可以《合同法》规定的“借款人提前偿还借款的,除当事人另有约定的以外,应当按照实际借款的期间计算利息”为行为准则,行使相应的权利。但“宪法遵守”在方法上区别于“法的遵守”,因为宪法作为最高法,所规定的抽象性权利在很大程度上已经通过民法等部门法予以具体化了,因此公民遵守一般性法律也是遵守宪法的一种间接表现。但是如果按照“法的遵守”的内涵,来直接“遵守”宪法规范,在方法论上并不具有实质的意义。因为作为“法的遵守”要素的“不违法”、“不做法律所禁止的事情”等均以明确、具体、可操作的规范为前提,但绝大多数由抽象性条款组成的宪法在方法论上根本不具有“法的遵守”所要求的这些明确性要件,比如《宪法》第十五条规定国家实行社会主义市场经济。这种抽象性的确认条款,由于缺乏具体的规范向度,使得普通公民、法人组织根本无法像“法的遵守”那样去“宪法遵守”。再如,《宪法》第三十五条规定中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由,但是对于该权利的界限、权利行使的方式等均没有作出具体的规定,从方法论的角度来说同样无法由公民、法人组织直接去“遵守”。因此,由“法的遵守”概念的内涵直接移植推导出“宪法遵守”概念的内涵,不具有方法论上的可行性与科学性。但必须强调的是,在此只是比较分析概念中的方法论意义,而并非否定“宪法遵守”概念本身。撇开方法论上的特殊性,当然可以在一般意义上使用“宪法遵守”这一概念,比如一些大众报刊明确标题为“学习宪法、贯彻宪法、遵守宪法”。[42]

其次,“宪法适用”在方法上区别于“法的适用”。法理学中“法的适用”概念有广义和狭义之分。广义的法的适用指国家专门机关依照法定职权和程序将法律适用于具体的主体和事项的行为。根据法的适用主体性质的不同,广义的法的适用可以分为执法和司法。狭义的法的适用,又叫司法,指国家司法机关根据法定职权和法定程序,具体应用法律处理案件的专门活动。而较为典型的“宪法适用”概念为:“宪法适用是与遵守宪法的禁止性规定(禁令等)和行使宪法规定的权利、履行宪法规定义务并列的一种宪法实现的途径。只有当宪法的禁止性规定得不到遵守和对宪法规定的权利义务产生了分歧,以及违背宪法的禁止性规定和不履行宪法设定的义务而应承担的宪法上的责任得不到落实时,才涉及到宪法的适用问题。”[43]由此,“宪法适用”概念以“权利行使”、“义务违反”、“责任承担”等为要素。但从方法论上来说,高度抽象的宪法规范在义务规定等要素上并不具有明确的规范向度,如《宪法》第五十六条规定中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务,可见,对于宪法义务的直接违反并不属于“法的适用”概念所涵盖的“义务违反”等情形。比如,如果违反了《税收征收管理法》要求的“从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户,并将其全部账号向税务机关报告。”这一规定,这在方法论上当然属于“违法”情形,而如果称其“违宪”,无疑是不妥的,即使在学理上可以谓之“间接地违反了宪法”。因此,由“法的适用”概念所涵盖的“义务违反”等要素来直接映射出“宪法适用”的内涵不具有方法论上的可接受性。而且由于制度设计的特殊性,“宪法的适用”一般也不发生具体的个案,如全国人大常委会对法规范进行宪法上的备案审查,因而区别于不论是司法还是执法意义上“法的适用”概念所内含的案件性要素。因此,“宪法适用”并不具有“法的适用”概念所蕴含的方法论意义。

再次,“宪法执行”在方法上区别于“法的执行”。“法的执行”,又称执法,专指国家行政机关及其公职人员依法行使管理职权、履行职责、实施法律的活动。进而有的学者将“宪法执行”概念界定为:国家代议机关和国家行政机关贯彻落实宪法内容的活动。[44]与上述原理相同,由于宪法规范的抽象性,其贯彻落实一般不直接通过宪法规范来进行,而主要通过制定相应的法律或执行一般性的法律,以间接的方式来进行,因此在方法上区别于“法的执行”概念。遵照“法的执行”概念中的具体方法论,行政机关根本无法直接执行宪法规定的“中华人民共和国公民有劳动的权利和义务”等抽象性条款,毋宁是执行《劳动法》中的具体条款。

从宪法在遵守、适用以及执行上所具方法论的独特性可见,从“法的实施”包含“法的遵守”等概念的学理逻辑,并不可以就此在方法上推导出“宪法实施”包含“宪法遵守”等概念。同样撇开方法论的特殊性,“宪法遵守”、“宪法适用”、“宪法执行”在一定程度上可以在一般学理意义上予以使用而不存在方法内容上的差异,因为这些概念并不具有“法的遵守”、“法的适用”和“法的执行”等概念中的方法论内容,在宪法审查制度的具体运作过程中也不具有方法论上的意义。[45]因此,简单地从一般法理学概念中移植出“对应”的方法内容,不符合宪法方法的内在体质。

最后,“宪法监督”概念虽然在界定上存在些许不同,但目前已经形成为一个颇具中国化的概念。[46]现行宪法为“宪法监督”概念也提供了文本基础,主要表现在《宪法》第六十二条、第六十七条规定的全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会有权监督宪法的实施。当然,宪法的这种授权性规定并不意味着就排斥其他主体监督宪法实施的可能,因为《宪法》序言规定,全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。因此在学理上,宪法监督的形式除了专职机关监督以外,也包括其他国家机关、政党、人民团体、群众组织以及公民进行相应的宪法监督。在概念范围上,宪法监督一般要广于宪法审查,窄于宪法实施。[47]

五、以方法论为中心的概念体系

从方式上来说,宪法实施可以分为主动实施和被动实施。宪法监督是通过专门机关监督、舆论监督、社会监督等方式来使宪法得以实施,在整体上表现为一种被动实施的方式。宪法的主动实施,则通过人民、团体、组织、政府等自觉“遵纪守法”而使宪法得以贯彻实施,主要表现为一种内在的社会秩序。

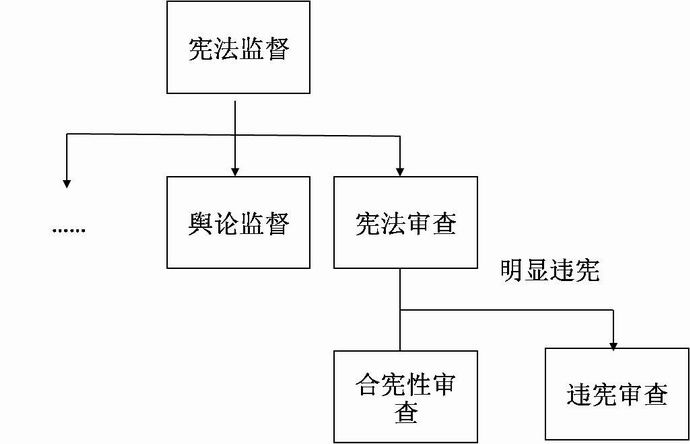

根据上述分析,以“宪法监督”为上位概念,结合“宪法审查”、“合宪性审查”、“违宪审查”等概念在方法论上的不同内涵,可形成下面的概念体系:

宪法监督的概念体系

因此,在方法论层面,“违宪审查”概念在宪法审查过程中主要体现为一种功能,而不能被泛化为与“宪法监督”、“宪法审查”等概念具有相同含义而相互混用。“合宪性审查”与“违宪审查”概念具有方法内容上的差别,不能互相混淆。遵循合宪性推定的逻辑,“宪法审查”的过程一般也是“合宪性审查”的过程,并不实际发挥“违宪审查”的否定性功能。

可以说,中国宪法学目前在概念体系上的不成熟,在很大程度上根源于制度性功能的缺位与方法论知识的贫乏。制度性功能的回位,须以方法论为基础。以上以方法论为中心对“宪法审查”等相关概念进行的比较分析,以期能进一步完善方法论的知识体系,推动中国宪法审查制度的进一步发展。

[1] 有学者很早便指出了这点。参见李忠:《宪法监督论》,社会科学文献出版社2002年版,第1页。

[2] 参见周叶中主编:《宪法》,高等教育出版社2005年版,第414页。

[3] 如有学者对“合宪性审查”概念进行了有命运捉摸不定的猜测。其分析到,以2001年为分期点,前后明显可分为两个不同的阶段,第一个阶段“宪法监督”一语居于主流地位,在第二阶段则是“违宪审查”一语取而代之,而这两个阶段主流用语的嬗变,也恰好大致对应了现行宪法下该制度的艰难发展过程。此外,值得玩味的倒是如下一个现象:如果说“宪法司法化”一语的遽然突起和式微均是不可避免的话,那么,“合宪性审查”这个术语则以相对微弱却颇为强韧的态势存活了下来,虽然目前还难以料定,其有可能成为第三个阶段的主流用语,但这个概念的出现及其逐步重要化的趋势,以及其同样所可能蕴含着的某种话语策略及其实践动机,则也值得瞩目。参见林来梵:《中国“违宪审查”:特色及生成实态——从三个有关用语的变化策略来看》,载《浙江社会科学》2010年第5期,第35页。

[4] 参见许崇德、胡锦光、李元起、任进、韩大元编:《宪法》,中国人民大学出版社2007年版,第59页。

[5] 此为马岭教授进行的界定,也无根本上的分歧。参见马岭:《“违宪审查”相关概念之分析》,载《法学杂志》2006年第3期,第107页。

[6] 下文将采纳国内目前广泛使用的“宪法审查”这一用法。

[7] 具体参见林来梵主编:《宪法审查的原理与技术》,法律出版社2009年版,序言第2页。

[8] See Black’s Dictionary, 6th edition, p849.

[9] 具体可参见王贵松:《违宪审查标准的体系化:一个美丽的神话——以日本经济规制立法的违宪审查为中心》,载《南阳师范学院学报》2007年第7期,第11-14页。

[10] 参见林来梵:《中国的“违宪审查”:特色及生成实态——从三个有关用语的变化策略来看》,载《浙江社会科学》2010年第5期,第36页。

[11] 参见林来梵:《宪法不能全然没牙》,载《法学》2005年第6期。

[12] 参见蔡定剑:《国家监督制度》,中国法制出版社1991年版,第24页。

[13] 林来梵教授将“违宪审查”功能形象贴切地比喻为牙。参见林来梵:《宪法不能全然没牙》,载《法学》2005年第6期。

[14] 也就是中国的宪法监督制度。

[15] 具体分析可参见胡锦光:《立法法对我国违宪审查制度的发展及不足》,载《河南省政法管理干部学院学报》2000年第5期;林来梵:《中国的“违宪审查”:特色及生成实态——从三个有关用语的变化策略来看》,载《浙江社会科学》2010年第5期,等。

[16] 有学者指出,“违宪审查”之谓,固然在一定程度上得其精义,但似乎含有宪法审查价值立场中的积极主义之单纯偏向或过当期待,未必完全符合宪法审查的基本原理和各国的实际情形。而合宪性审查概念,又偏颇于与积极主义相反的消极主义之一端。参见林来梵主编:《宪法审查的原理与技术》,法律出版社2009年版,序言第3、4页。

[17] 可参见下文对谦抑主义部分的的分析。

[18] 其概念界定为:宪法上被授权或认可的特定机关,按照所定的法律程序,根据相关的宪法规范(即通过宪法解释,就相关的宪法条文的内在意涵进行进一步的阐明所形成的解释命题),而对已然形成又或即将形成、特别是某项因为存在争执而被提到该种程序之中的公权力的特定行为(包括普通立法)是否违背了上位法尤其是宪法而进行复核审查,并作出相应判断的制度或活动。参见林来梵主编:《宪法审查的原理与技术》,法律出版社2009年版,序言第1页。

[19] 胡锦光教授指出,违宪审查是指由特定国家机关依据特定的程序和方式对宪法行为是否违反宪法进行审查并作出处理的制度。参见胡锦光:《违宪审查与相关概念辨析》,载《法学杂志》2006年第4期,第18页。

[20] 违宪审查是指由特定国家机关依据特定的程序和方式对宪法行为是否符合宪法进行审查并作出处理的制度。参见许崇德、胡锦光、李元起、任进、韩大元编:《宪法》,中国人民大学出版社2007年版,第59页。

[21] 违宪审查,是指享有违宪审查权的国家机关通过法定程度,以特定方式审查和裁决某项立法或某种行为是否合宪的制度。参见周叶中主编:《宪法》,高等教育出版社2005年版,第414页。

[22] 违宪审查是指有权机关对特定法律规范或行为的合宪性进行审查并实施违宪制裁的一种制度或实践。参见朱国斌:《中国宪法与政治制度》,法律出版社2006年版,第54页。

[23] 如学者指出的,这种难题可能在于,一方面是为政者或许会担忧“违宪审查”制度的彻底完善,可能将“冲击或打破迄今在现实中形成的政治权力分配格局”,改变了现实中的政治力学关系;另一方面则是,在许多人看来,30年来的改革开放及市场经济建设,在一定程度上均是在“违宪”状态下进行的,一旦确立动真格的“违宪审查”制度,则反而会“捆绑了改革的手脚”。参见林来梵:《中国的“违宪审查”:特色及生成实态——从三个有关用语的变化策略来看》,载《浙江社会科学》2010年第5期,第39页。

[24] See Michael J. Perry, Constitutional Rights, Moral Controversy, and the Supreme Court, Cambridge University Press, 2009, p170.

[25] See Michael J. Perry, Constitutional Rights, Moral Controversy, and the Supreme Court, Cambridge University Press, 2009, p187.

[26] 对于合宪性推定正当性的具体论证,可参见王书成:《合宪性推定的正当性》,载《法学研究》2010年第2期,第23-36页。

[27] See James B. Thayer, The origin and scope of the American doctrine of constitutional law, Harvard Law Review, Vol. 7, No. 3 (1893), pp. 129-156.

[28] 使用这一概念的代表性学者有季卫东、胡锦光等。参见季卫东:《合宪性审查与司法权的强化》,载《中国社会科学》2002年底2期;胡锦光:《婚检规定宜引入合宪性审查》,载《法学》2005年底9期;等。

[29] 对于“合宪性审查”概念使用的第二个原因是“合宪性审查”概念避免目前国内谈“违宪审查”时往往指对政府行为的合法性审查而很少强调立法合宪性审查这一弊端。参见季卫东:《合宪性审查与司法权的强化》,载《中国社会科学》2002年第2期,第4页。

[30] 参见林来梵:《中国的“违宪审查”:特色及生成实态——从三个有关用语的变化策略来看》,载《浙江社会科学》2010年第5期,第39页。

[31] See Michael J. Perry, Towards a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts, Cambridge University Press, 2007, pp105-106.

[32] 参见王书成:《合宪性推定的正当性》,载《法学研究》2010年第2期。

[33] 当然,目前对于合宪性解释概念的具体内涵尚存在一些争论。可参见张翔:《两种宪法案件:从合宪性解释看宪法对司法的可能影响》,《中国法学》2008年第3期,第110-116页;谢维雁:《论合宪性解释不是宪法的司法适用方式》,《中国法学》2009年第6期,第168-177页;郑磊:《制度层面的合宪性限定解释》,《浙江社会科学》2010年第1期,第45-52页,等。

[34] See Brown v. Broad of Education, 347 U.S. 483 (1954).

[35] See Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967).

[36] See Michael J. Perry, Constitutional Rights, Moral Controversy, and the Supreme Court, Cambridge University Press, 2009, p175.

[37] See Richard A. Posner, Enlightened Despot, New Republic, April 23, 2007, p53, p55.

[38]参见谢佑平:《权利保障:诉讼的起源与本质》,载《诉讼法学研究》第3卷,中国检察出版社2002年版。

[39] 当然对于我国应该赋予普通法院如美国在宪法意义上的司法审查权,则已不属于概念命题所讨论的范畴。

[40] 参见舒国滢、葛洪义主编:《法理学》(国家司法考试辅导用书),法律出版社2008年版,第35页。

[41] 胡锦光教授更指出,第一次出现“宪法实施”提法的,应当是1918年的第一部社会主义宪法即《俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国宪法(根本法)》,该宪法第7章第32条规定,全俄苏维埃中央执行委员会“负责监督苏维埃宪法、全俄苏维埃代表大会及苏维埃政权中央机关的各项决定的实施情况。”参见胡锦光:《违宪审查与相关概念辨析》,载《法学杂志》2006年第4期,第19页。

[42] 《学习宪法、贯彻宪法、遵守宪法》,载《解放日报》2004年4月7日。

[43] 参见刘茂林主编:《宪法教程》(修订本),法律出版社1999年版,第61页。

[44] 参见周叶中等主编:《宪法》(国家司法考试辅导用书),法律出版社2008年版,第203页。

[45] 关于宪法方法论的相关阐释,可参见王书成:《宪法方法论之觉醒——由合宪性推定说开》,载《浙江学刊》2009年第1期。

[46] 参见蔡定剑:《宪法实施的概念与宪法施行之道》,《中国法学》2004年第1期。

[47] 蔡定剑教授也持此论点。参见蔡定剑:《宪法实施的概念与宪法施行之道》,《中国法学》2004年第1期。