根据中国现行宪法的规定,全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会有权监督宪法的实施,[1]因此,从理论上来说,中国宪法审查的主体为全国人民代表大会及其常务委员会。但是由于全国人民代表大会必须依靠会期制度才能够有效运转,因此在一定程度上很难成为宪法审查的常态。宪法审查功能的发挥在很大程度上要依靠作为常设机构的全国人民代表大会常务委员会。在2004年,全国人民代表大会常务委员会在其内部成立了专门性的法规审查备案室作为工作机构来试图行使相关的审查职能。但从实践效果来看,制度上的相对完备并没有使宪法审查得以有效运转。从制度层面来看,目前的制度轮廓比较清晰,即采取一种议会审查模式——由全国人大及全国人大常委会来行使宪法审查职能,[2]但在理论及方法层面仍相对贫乏,其主要表现在宪法审查方法及原理方面的知识缺位,进而在一定程度上致使目前对宪法审查仍然存在一些“忧虑”,如担忧宪法诉愿的“膨胀”等等。结合中国的制度实际,合宪性推定方法对宪法审查方法的建构,以及宪法审查制度的进一步完善都具有重要意义。

一、“后立法”时代背景下宪法审查之“忧虑”

一九五四年九月第一届全国人民代表大会第一次会议召开,制定了新中国第一部宪法。后来由于历史原因,人民代表大会制度一度遭到严重破坏,社会主义民主法制建设也受到严重影响。立法在相当长的一段时期几乎处于空白,新中国成立三十年甚至没有一部《民法》、《刑法》。直到十一届三中全会之后,这一状况才得到改观。一九七九年七月,五届全国人大二次会议审议通过了《刑法》、《刑事诉讼法》、《选举法》、《地方组织法》、《人民法院组织法》、《人民检察院组织法》和《中外合资经营企业法》等七部法律。六届全国人大期间,制定的法律越来越多,开始提出法律需要分类、要考虑法律体系的问题。七届全国人大提出加强经济立法。八届全国人大提出“建立市场经济法律体系”。九届全国人大提出在任期内初步形成中国特色社会主义法律体系的立法目标。十届全国人大明确提出任期内“以基本形成中国特色社会主义法律体系为目标、以提高立法质量为重点”的立法工作思路。十一届全国人大提出形成并完善中国特色社会主义法律体系的立法工作目标。[3]可以说自改革开放以来,中国的立法进程一直驶在“高速路”上。据统计,从1979年到2004年6月,全国人大及其常委会共审议通过包括宪法在内的法律323件(现行有效的法律212件),有关法律问题的决定138件,法律解释10件;国务院制定了970多件行政法规(现行有效的650件);有立法权的地方人大及其常委会制定了上万件地方性法规(现行有效的7500多件);民族自治地方制定了480多件自治条例和单行条例。[4] 诚然,新中国在立法上取得的成就有目共睹,从一九五0年新中国颁布的第一部法律《婚姻法》,到二00九年已拥有一千一百零九部法律,包括近三百个全国人大及其常委会制定的法律,八百多个国务院的行政法规,还有两万八千多件规章、七千多个地方性法规、自治条例和单行条例。[5]从十一届全国人大的工作目标来看,中国法律体系已进入到“基本形成中国特色社会主义法律体系”阶段;2010年的目标则是“形成中国特色社会主义法律体系”。此后的立法任务便是“完善中国特色社会主义法律体系”。[6]这种完善过程必然离不开作为最高法的宪法在规范体系中的统领作用,离不开宪法审查制度的有效运转,从而才能保证整个法规范体系的统一性。

当然,在实践中也曾存在一些规范上的“审查”、“清理”等活动,如在 “文革”以后,为了维护规范体系的统一性,我国曾经进行过大范围的法规范清理活动,通过废除等方式立改费了大批法规范。[7]但这类清理活动主要是一种“整理”,而并没有从宪法的角度进行审查式的“清理”,比如从《全国人大常委会法制工作委员会关于对1978年底以前颁布的法律进行清理的情况和意见的报告》来看,被清理的规范包括四种:(一)已由新法规定废止的11件;(二)已有新法代替的41件;(三)由于调整对象变化或者情况变化而不再适用或者已经停止施行的29件;(四)对某一特定问题作出的具有法律效力的决定、条例,已经过时的30件。[8]这在性质上类似于一种“资料”整理、编撰工作,而非审查性工作。之后也曾存在对法规进行合宪性审查的“实践”形态。如在1982年8月举行的五届全国人大常委会第十四次会议上,将常委会办公厅《对省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会报送备案的地方性法规的审查意见》,印发给常委会组成人员阅审后,大家同意这个审查报告。这可以说是全国人大常委会在历史上首次审查地方性法规,但结果上的“同意”也未能有效发挥审查中的否定性功能。

虽然根据1982年《全国人民代表大会组织法》的相关规定,[9]全国人民代表大会各专门委员会可以审议全国人民代表大会常务委员会交付的被认为同宪法、法律相抵触的国务院的行政法规、决定和命令,国务院各部、各委员会的命令、指示和规章,省级人民代表大会及其常务委员会的地方性法规和决议,以及省级人民政府的决定、命令和规章。同时《立法法》等法律规范也对备案审查等内容进行了规定。但在实践中,法规备案审查工作在很大程度上仅有形式上的意义,接收备案的主体一般限于掌握和了解下级行政机关制定了哪些法规,而实质意义上的备案审查,即接收备案的主体对这些法规进行审查(包括合法和合宪两个方面)的工作基本上没有展开。建国以来,我国没有宣布过任何一个法律、规章因与宪法相抵触而无效。[10]

没有实质意义上的宪法审查,并不代表不存在违反宪法、法律的情形,或者没有必要进行宪法审查。据统计,在1993年至1997年这四年里,有3692件地方性法规报送备案,全国人大各专门委员会在已审结的2045件中,发现与宪法、法律相抵触的共计93件,占审结总数的4.54%。[11]因此当然存在违反上违法的情形,而且有必要对之进行相应的审查。但在立法的“高速路”上,大量的立法也给宪法审查带来了一种“忧虑”,因为面对数量如此庞大的立法,宪法审查机关何以能够承受具体的规范审查工作呢。这种“担忧”有其道理。据统计,从1993年八届人大开始到2000年6月底《立法法》实施之前,送交各专门委员会审查的法规近6300件。有的学者统计指出,八届全国人大对备案法规审查了3100多件,全国共发现90多件有抵触的法规,都反馈给了地方人大。但全国人大只收到8件反馈意见;最终只有1件按全国人大内务司法委员会的意见纠正了。因而整体上是工作量巨大而审查效果甚微。在九届全国人大期间,取消了对备案法规的事先审查工作,取而代之的是2000年《立法法》设定的被动审查原则,即通常所说的“不告不理”。[12]这种“不告不理”分为两种方式:一是由有权机关提出审查要求;一是由公民、法人、其他组织等提出审查建议。虽然这种改革可以在一定程度上缓解审查主体的压力,但在很大程度上仍然只是“权宜之计”,因为提起审查意见的主体具有广泛性,从而仍有可能导致宪法诉愿案件的“膨胀”,而出现以往审查工作难以完全展开的困境。

2004年5月,全国人大常委会法律工作委员会新设了一个内部工作机构——法规审查备案室。这也是试图使宪法审查发挥功效的一种努力。但从职权上讲,法规审查备案室是人大法工委下面的一个工作机构,并没有撤销法律法规的实质性权力,在发现违法问题时仍要由人大法工委提交审查意见报告。全国人大常委会的惯常做法是交由地方人大常委会自行纠正。这种做法本身也暗示了一种审查上的“担忧”,因为如果都由全国人大常委会来进行审查,会由于案件数量“庞大”而难以完成所有的审查工作。同样,由于审查意见没有法律效力,地方人大可以考虑,也可以不考虑,法规审查备案室在工作上可能陷入同样的尴尬处境。在人员配备上,该部门只有20多人,而每年通过的地方法规达1000多件,国务院法规也要报备,件件都审是不可能完成的任务。[13]

由于审查工作难以有效运转,审查方法、审查程序、审查权限等方面也尚处于有待完善的状态。如有实务工作者指出:从目前《地方组织法》、《监督法》等规定来看,备案审查的标准是围绕“同宪法、法律法规相抵触的”与“不适当的”这两个条件来进行。对于“同宪法、法律法规相抵触的”比较好理解,就是对它的合法性( 是否符合上位法) 进行审查。而认为对于“不适当”似乎不好理解,尺度难以把握,这其实就是一个合理性( 是否符合自然法) 的问题,也就是违反了“自然正义”的理念。[14]其实这种理解在一定程度上体现了宪法方法的贫瘠,因为从合宪性推定方法可知,对于其他公权力机关的作为,审查机关应该持一种尊重态度,而不是依据自身“理性”来对其他公权力的“不恰当”一味地进行审查。 “不恰当”问题在很大程度上并非仅通过规范文本来解决,而更要依赖权力间的制度性制衡。

由此可见,大量的立法在一定程度上给中国的宪法审查带来了“忧虑”,甚而会走入一种“困境”:一方面,动辄挑战立法以及诉求于宪法来“维权”,进而在一定程度上出现了“轻言违宪”现象;另一方面,如果对大量的立法均进行审查,会在很大程度上导致审查机构工作上的 “担忧”,无法完全胜任对所有的合宪性挑战都进行“实质性”的审查。虽然增设了单独的法规审查备案室,但收效甚微。增设机构、增加编制工作人员,并不是解决问题的根本之道。从国外宪法审查的经验来看,如果使得审查工作有序进行,必须寻找到体系化的审查方法,如构建合理的审查程序启动机制来进行过滤等等。[15]

针对“轻言违宪”、“宪法膨胀”等担忧,已有相关研究从启动要件的角度对宪法审查可能出现的“诉累”等问题进行了探讨,试图通过启动要件来控制宪法案件的数量,控制由宪法事件转化为宪法案件。[16]这种研究虽然对于方法论的推进具有重要意义,但如果仅仅通过设置严格的启动要件来达成目的,在很大程度上容易出现侵犯诉权的可能。

从理论上说,宪法的制定主体是人民,人民当然可以运用宪法来对抗国家,保护人权。“宪法存在的基本目的是在保障每一个国民的基本权利,以保证每一个国民都会被当作一个人不能缺少的自主存在的尊严及受到平等的关心及尊重。”[17]宪法审查制度的基本目的在很大程度上在于维护宪法上宣誓的人民基本权利不受侵犯。作为现代法治社会重要的制度性人权,“如果公民的诉权不能得到很好地实现, 司法审判就失去了自身应有的权力价值。”[18]从要件上来说,诉权的行使必须以起诉权的实现为前提,因此必须启动诉讼,宪法权利救济才有可能,否则无疑已将宪法救济拒之于“宪法门槛”之外,[19]比如“政治问题不审查”理论(Political Question Doctrine)在很大程度上直接把政治问题排除于宪法救济之外,并不赋予当事人对于“政治问题”的诉讼资格。

启动要件固然可以将与案件不具有宪法上利益关系的情形筛选于宪法审查之外,在一定程度上“消除”“轻言违宪”现象,但效用非常有限,因为如果通过设置严格的启动要件来达到控制宪法滥诉、消除“轻言违宪”现象等目的,将会在一定程度上侵涉基本诉权,因为启动要件在很大程度上是对诉讼资格的一种控制,排除诉讼的可能性。因此,基于对诉权的保护,问题的关键在于如何能够对具有宪法上利益关系的宪法案件通过体系化的方法进行宪法审查,而非通过启动要件完全排除宪法审查的可能性。

笔者认为,合宪性推定方法对于当下中国发生的“宪法忧虑”以及方法论上的建构,可以发挥独特的方法功效。根据合宪性推定方法,宪法审查机关在对立法机关的立法行为进行审查的过程中,首先在逻辑上推定立法行为合乎宪法,除非有明显的事实证明其违反了宪法。[20]合宪性推定目前已在美国、德国、日本、印度、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等诸多国家的法治实践中被普遍适用。结合制度实际,该方法的功效主要表现在:

首先,合宪性推定以尊重宪法审查请求权为前提。合宪性推定方法在启动环节尊重当事人的宪法救济权,原则上允许当事人针对法律等规范提出宪法审查的请求,除非发生了阻却事由。从我国目前宪法审查的启动主体来看,被动审查的主体包括提起审查要求的主体与提起审查建议的主体。对于审查要求,由常务委员会工作机构分送有关专门委员会进行审查、提出意见,因而当然也可以启动宪法审查。但是这类主体范围极其有限性,仅包括国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会。对于审查建议,提起主体具有广泛性,包括其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民。[21]全国人民代表大会常务委员会对审查建议,由常务委员会工作机构进行研究,必要时,送有关的专门委员会进行审查、提出意见。虽然审查机关此时享有启动决定权,但如果对此设置严格的启动要件,无疑会在一定程度上使《立法法》规定的审查制度无法运行而形同虚设。合宪性推定方法并不设置严格的启动要件,在逻辑上首先推定被挑战的制定法合宪,一般允许意见请求进入宪法审查程序,可以说在很大程度上体现了对当事人宪法审查请求权的尊重和保障。

其次,合宪性推定在保障宪法审查请求权的前提下,可以在一定程度上有效缓解案件数量的“膨胀”。在宪法案件被启动之后,虽然存在大量宪法案件的可能性,但通过合宪性推定方法,首先对案件争议的制定法在逻辑上推定合宪,并不要求宪法审查机关对每个宪法案件都进行“实质性”判断,除非出现明显违宪的情形。由此可以将大量非明显违宪的“形式违宪”案件排除在实质性宪法审查的范围之外,可以在效果上控制“实质性”宪法案件的数量。当然,这并不排除对大量与宪法有关的案件进行形式上的要件审查。由于宪法的抽象性与视阈的广泛性,广义上来说任何法律问题在一定程度上都是宪法问题,如果排除合宪性推定方法,将无法在实质上控制“宪法案件”。合宪性推定对于“明显违宪”的要求,可以在实质上控制宪法诉求,同时也不排除当事人提出宪法审查请求的可能性。

再次,合宪性推定可以在一定程度上缓解审查主体的压力。合宪性推定方法体现了一种谦抑态度,轻易不对宪法案件作出“实质性”裁判。由此,对于大量的宪法诉求,宪法审查机关一般只需要进行形式性审查,除非涉及特殊的明显违宪案件,这样可以有效减轻宪法审查机关在工作负担上的“忧虑”。同样,合宪性推定方法对于实质性宪法判决的“回避”态度,可以使得宪法审查机关更少犯错误,即使犯错误,也更少具有破坏性。如美国宪法学者孙斯坦(Cass R. Sunstein)在论及美国宪法审查时指出的,“当一个法院试图一次性就解决纠偏行动中的所有问题,或者就第一修正案在新的通讯技术领域中的位置作出终局性规则的时候,这个法院将会犯下大的错误。一个尽量作出相对来说少的判决的法院能够在干预复杂的系统上减少风险。一次直接的(司法)干预一般会带来一系列无法估计的不好后果。”[22]

由此可见,合宪性推定可以使宪法审查的“忧虑”与方法“困境”在一定程度上得以缓解。首先,对于“轻言违宪”现象,运用合宪性推定方法可以在很大程度上将其消除,因为并不是所有与宪法问题相关的案件都是违宪的。从合宪性推定可知,绝大部分与宪法问题相关的案件都属于合宪情形,并不需要对之进行实质性的宪法审查。其次,可以在一定程度上消解宪法审查带来的数量膨胀“担忧”。从方法论上来说,并不需要将形式上“膨胀”的宪法案件一味地拒绝于宪法诉求之外,其实这种“膨胀”反而可能在一定程度上体现了人民宪法意识的高涨。但通过合宪性推定方法,在尊重宪法审查请求权的前提下,将实质性宪法案件过滤在有限的“明显违宪”范围之内。对于其他非实质性宪法案件,基于权力谦抑的要求,只进行形式上的审查判断,从而可以在很大程度上排除“轻言违宪”所带来的方法“担忧”。

三、“三位”审查权:合宪性推定之运用[23]

目前社会中存在着诸多要求对相关规范进行合宪(法)审查的诉求,如在2004年,200余名来自全国各地的国家注册拍卖师在京参加培训。他们起草了一份《关于修改国土资源部〈招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定〉的呼吁》,认为相关规定与《拍卖法》、《公司法》、《行政许可法》相抵触,导致政企不分。该《呼吁书》分别被递交给全国人大常委会法工委和国务院法制办。[24]对于这起由公民主体联名提起的法规审查事件,根据《立法法》第九十条等相关规定,已经满足了由全国人大常委会进行合宪(法)审查的规范要求。然而问题在于,谁来接受审查、处理审查、提出审查意见、作出审查结果等等。虽然目前宪法审查具备了规范上的线谱,但对于审查权的具体职能分工等问题在理论上并没有清晰的轮廓,从而导致宪法审查的实践难以有效展开。笔者认为,根据目前法律、法规等规范的规定,宪法审查权可以分为三层位级,即决定权、审查权、启动权。

首先,全国人大及全国人大常委会在制度上享有最终的决定权。我国宪法、法律等规范对于全国人大及其常委会职权的相关规定均体现了全国人大及其常委会在制度上对于宪法审查享有最终的决定权,如《立法法》第九十一条规定:“全国人民代表大会法律委员会和有关的专门委员会审查认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触而制定机关不予修改的,可以向委员长会议提出书面审查意见和予以撤销的议案,由委员长会议决定是否提请常务委员会会议审议决定。”同样,宪法将宪法解释与实施的特殊权限也明确赋予给了全国人大及全国人大常委会,因此,由其享有最终的审查决定权在理论上与人民代表大会制度也相互吻合。

其次,全国人民代表大会各专门委员会与全国人大常委会法制工作委员会享有实质上的审查权。从目前的程序规定来看,2005年全国人大常委会对《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》(简称《法规备案审查工作程序》)进行了修订,并通过了《司法解释备案审查工作程序》。鉴于全国人大常委会已在法制工作委员会增设了法规审查备案机构,修订后的《法规备案审查工作程序》规定[25],国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人大常委会认为法规同宪法或者法律相抵触[26],向全国人大常委会书面提出审查要求的,常委会办公厅有关部门接收登记后,报秘书长批转有关专门委员会会同法制工作委员会进行审查。上述机关以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为法规同宪法或者法律相抵触,向全国人大常委会书面提出审查建议的,由法制工作委员会负责接收、登记,并进行研究;必要时,报秘书长批准后,送有关专门委员会进行审查。修订后的《法规备案审查工作程序》还规定,专门委员会认为备案的法规同宪法或者法律相抵触的,可以主动进行审查,会同法制工作委员会提出书面审查意见;法制工作委员会认为备案的法规同宪法或者法律相抵触,需要主动进行审查的,可以提出书面建议,报秘书长同意后,送有关专门委员会进行审查。由此,根据全国人大常委会的工作程序规定,法制工作委员会及各专门委员会享有了实质上的审查权,可以对立法进行宪法审查,并做出审查决定建议。[27]当然并没有明确授权各专门委员会具有实质上的最终决定权,虽然各专门委员会的审查权是宪法审查的核心环节,且主要由其承担具体的审查工作。

再次,法规审查备案室行使启动权。2004年全国人大常委会设立的法规审查备案室备受关注,诸多呼吁声音认为该机构开启了违宪审查之门,从而可以进行各类法规的违宪审查。[28]但是备案审查机构其实并没有实质性的宪法审查权,首先从法的效力上来讲,地方人大制定的地方性法规,并不需要经过全国人大常委会的备案机构审查即可生效。这就意味着,作为全国人大常委会下属部门的备案机构只能被动地进行事后审查。其次,法规审查备案室作为法工委的下属机构也没有实质性的审查决定权,同时也没有已经公开的具体审查程序规则作为依据。作为办事机构,法规审查备案室既无权直接修改国务院制定的行政法规、地方人大制定的地方性法规、地方政府制定的地方政府规章,也无权力直接宣布撤销行政法规、地方性法规、地方政府规章,其权力范围非常有限。因而,隶属于法制工作委员会的法规审查备案室远不是实质意义上的审查机构。如果将宪法审查的重任职责置于法规审查备案室并没有规范与制度上的依据。但是,法规审查备案室作为单独的机构,在宪法审查中也扮演一定的功能角色。由于对于审查建议,由“法律工作委员会负责接收、登记、并进行研究”,那么,法规审查备案室所承担的工作职责主要是“对审查要求与审查建议进行先期研究,确认是否进入启动程序,然后交由各专门委员会进行审查。”因此在某种程度上,法规审查备案室在功能上类似于法院内设的立案庭,主要起到过滤违宪(违法)审查要求或建议的作用。[29]从职权属性上来说,法规审查备案室行使着一种宪法审查启动权的职能。

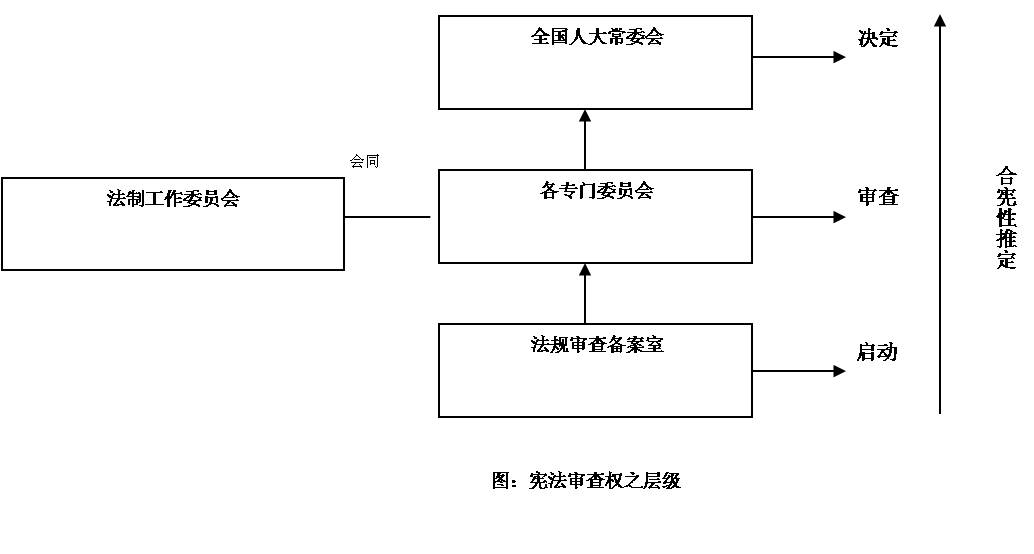

由此,目前我国的宪法审查权可以从“三层位级”来发挥功效,可图示如下:

不论是在宪法审查的启动环节、还是在审查或决定环节,合宪性推定都可以扮演独特的方法效能。在启动环节,法规审查备案室可以通过合宪性推定方法来对大量的宪法事例进行“过滤”、“筛选”,将大量的“非明显违宪”或不具有宪法案件要件(如仍属于法律案件)的案例排除于宪法审查的范围之外,进而使得宪法审查工作可以有效地后续展开。在审查环节,各专门委员会(或会同法制工作委员会)同样可以运用合宪性推定方法来进行宪法审查而作出决定建议。在决定环节,全国人大或其常委会经过合宪性推定方法审查之后,对“明显违反宪法”的情形行使最终的决定权。

四、模式选择:“宽进严出”

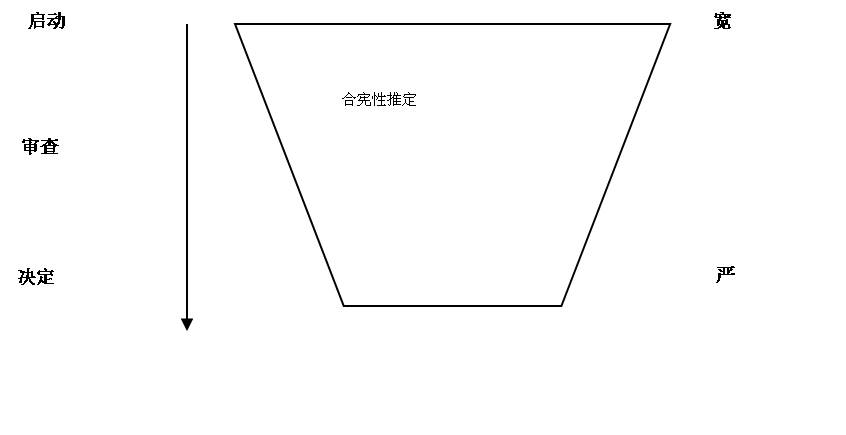

虽然在整体架构上,宪法审查权可以从三个层级逐步展开,使得宪法审查有序进行,在一定程度上从方法层面消除目前对于“宪法案件膨胀”等宪法问题的忧虑。然而,“三位”宪法审查权对于合宪性推定方法的运用,并非采取统一的“审查强度”,毋宁选择一种“宽进严出”模式。其图示如下:

图:宪法审查“宽进严出”模式

首先,在启动环节,对于合宪性推定的运用,采取一种“宽进”标准,主要进行形式上的要件审查。“宽进”在很大程度上赋予当事人提起宪法审查建议资格的广泛性,从而与宪法、法律等规范上规定的救济权利保障要求相一致。如诉讼法学者指出的,“对起诉权的限制, 就是对公民诉权的实质限制, 也是对公民所享有的宪法和法律实体权利的限制。从保障公民实体权利的角度来看, 国家的立法不应当规定司法机关的受案范围, 而应当采取‘有诉必理’的原则, 特别是公民起诉行政机关侵权的行政案件更不应当在法律上设定受案范围。即便是涉及到国家安全、国家利益的重要的国家行为, 也应当成为公民诉讼的对象。只是在诉讼制度上可以对这类诉讼案件的处理采取特殊的程序和方式。起诉权应当是受到法律制度保障的绝对性的诉权。”[30]启动环节的“宽进”也与此同理。如果提起宪法审查建议的主体资格在启动环节便采取一种“严格”标准,那么,宪法权利的规范内容在很大程度上将被“削减”,甚而被拒之于宪法保护之外。

其次,在审查和决定环节,以尊重与保障人权为前提,采取“严出”标准。其实从宪法的特点也可以看出,宪法规范并不具有直接司法适用的常规性,因此宪法判决数量的“繁多”并不代表宪法价值的充分实现,反而可能在一定程度上体现了宪法视域下政治的不稳定。常态宪政秩序是以宪法的稳定性为前提的。[31]宪法判决整体上而言,“违宪”乃属“例外”,“合宪”才属“常态”。因为基于权力分工以及审查权的有限性,并基于对立法权的尊重,在通过“回避宪法方法”[32]、“合宪性推定”[33]、“穷尽法律救济”[34]等方法“削减”之后,所剩宪法案件并非具有数量上的“优势”,当然这些“宪法案件”对于法治发展的重要作用是不可替代的。诚然,在此并非要对所有宪法问题都予以“回避”。

再次,“宽进严出”模式,符合宪法审查权的内在层级。从中国宪法审查权的内部构造来看,启动权、审查权、决定权并非具有同样的权力属性。由于最终宪法审查的决定权属于全国人大及其常委会,因此如果采取“严进”,将使得法规审查备案室具有了实质上的决定权,不符合中国宪法审查制度的内在机理。因此,启动主体在很大程度上只行使初步的形式要件审查,在进入审查阶段之后,审查权将行使独立的审查权限,可提出实质性的审查建议。但是审查权与决定权相比,仍不具有终局性。因此从权力层次的递进来看,“宽进严出”模式在一定程度上与启动权至决定权的强弱递进相吻合。

因此,“宽进严出”模式与合宪性推定及宪法审查权的位级具有统一性、协调性。具体到审查程序, 每个程序环节均可运用合宪性推定方法来逐层“过滤”,使得提起的宪法审查请求能够在宪法方法的架构下得以法治化运转,不至于过度膨胀。启动程序应由现有的法规审查备案室对提起的宪法审查建议予以接受并登记,同时进行初步的资格审查。当然,启动程序并非简单的接收登记。作为启动主体的法规审查备案室也应当进行相应的审查,来决定是否启动,进而可以起到应有的过滤作用。[35]但是整体上启动程序的审查标准,基于保障人权,应使案件的启动具有广泛性。由于启动权在宪法审查权位级中的“低位性”,并不享有最终的宪法审查决定权,因此应当采取“低度”标准。在审查与决定程序中,可以运用合宪性推定方法,同时结合其他宪法方法,进一步进行实质性的审查、决定。因此,虽然三种权力属性不同,但也非决然割裂,而是相互联合。不论是决定权、还是审查权或启动权,都具有自身独特的权力功能,可运用合宪性推定方法进行一定程度的判断,阻却或继续宪法审查程序。当然,对于启动、审查及决定程序的具体方法,仍有待于通过实践的不断积累来予以体系化。

五、结语

根据宪法及法律的相关规定,中国已经初步构建了以全国人大及其常委会为主轴的宪法审查制度。然而,现实中宪法审查实践的虚弱性,进而带来的宪法上的“忧虑”,在很大程度上与宪法方法的缺失分不开。并不是任何与宪法相关的“问题”都是真正的宪法问题,因为很多属于一般法律问题,或者其并不具备方法上的宪法要件而不必将其作为“宪法问题”来对待。如果把所有与宪法相关的问题都当作真正的宪法问题,提上宪法审查的议程,那么必定在制度、规范、实践等诸多方面产生“忧虑”!合宪性推定方法,在很大程度上可以消解“轻言违宪”、“宪法膨胀”所带来的制度等方面的“忧虑”。当然,中国的宪法审查,必须根植于中国的制度现实,以人民代表大会制度为根基,寻找自身的方法论体系,而非一味地照搬西方的法院宪法审查等制度。

“宪法不是万能的,没有宪法也是万万不能的!”中国宪法的实践离不开体系化的方法论作为支撑。

[1] 现行宪法第六十二条规定,全国人民代表大会行使下列职权:(一)修改宪法;(二)监督宪法的实施;……。现行宪法第六十七条规定全国人民代表大会常务委员会行使下列职权:(一)解释宪法,监督宪法的实施;……。

[2] 而近来最高人民法院公布施行的《关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》也应对了我国人民代表大会制度下的宪法审查模式。参见《关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》。

[3] 马海燕:《从一部《婚姻法》到千部法律 中国立法驶入“高速路”》, http://www.chinanews.com.cn/gn/news/2009/09-03/1847272.shtml

[4] 《为依法治国奠定基石——中国人大立法50年回眸》,《解放军报》

[5] 马海燕:《从一部《婚姻法》到千部法律 中国立法驶入“高速路”》, http://www.chinanews.com.cn/gn/news/2009/09-03/1847272.shtml,2009年9月3日访问。

[6] 李林:《中国立法未来发展的主要任务》,北京日报2009年3月4日。

[7] 见《全国人大常委会法制工作委员会关于对1978年底以前颁布的法律进行清理的情况和意见的报告》,其中在清理的134件法律中,已经失效的有111件。资料参见王怀安等主编:《中华人民共和国法律全书》,吉林人民出版社1989年版,第87页。

[8] 参见王怀安等主编:《中华人民共和国法律全书》,吉林人民出版社1989年版,第87页。

[9] 《全国人大组织法》第三十七条规定:各专门委员会的工作如下:……(三)审议全国人民代表大会常务委员会交付的被认为同宪法、法律相抵触的国务院的行政法规、决定和命令,国务院各部、各委员会的命令、指示和规章,省、自治区、直辖市的人民代表大会和它的常务委员会的地方性法规和决议,以及省、自治区、直辖市的人民政府的决定、命令和规章,提出报告;……。

[10] 参见胡锦光:《立法法对我国违宪审查制度的发展与不足》,《河南省政法管理干部学院学报》2000年第5期。

[11] 参见刘政:《1982年对地方性法规首次审查及由此想到的》,《中国人大》2003年第8期。

[12] 《全国人大法规审查备案室新张,违宪审查还在远处》,中国《新闻周刊》第23期(

[13] 《全国人大法规审查备案室新张,违宪审查还在远处》,中国《新闻周刊》第23期(

[14] 同时认为:审查是否相抵触,有以下方法:一是审查是否违反上位法或上位规定、决定。即制发的文件与法律法规或者上级、本级人大及其常委会的决议明显相反的规定,这是很明显的抵触。二是审查是否违反法律法规的基本原则、立法精神。虽然这类文件没有明显违法,或者与上级、本级人大及其常委会决议中的规定不抵触,但与其立法目的和立法精神相反,其旨在抵消上述法律性文件的精神,这是隐性的抵触,也应撤销。参见罗建明:《规范性文件备案审查的范围和标准》,载《人大研究》2007年第9期。

[15] 对宪法审查启动要件的研究,可参见郑磊:《宪法审查的启动要件》,浙江大学2007年博士学位论文。

[16] 参见郑磊:《宪法审查的启动要件》,浙江大学2007年博士学位论文,第10~13页。

[17] 参见林子仪:《言论自由得理论基础》,《台大法学论丛》第十八卷第一期,第227~275页。

[18] 参见莫纪宏、张毓华:《诉权是现代法治社会第一制度性人权》,载《法学杂志》2002年第4期。

[19] 至于诉讼启动之后,当事人胜诉抑或败诉则已属于其他命题讨论的范围。

[20] See Michael L. Stokes, Judicial Restraint and the Presumption of Constitutionality, 35 U. Tol. L. Rev. 347. Winter, 2003.

[21]《立法法》第九十条规定,国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求,由常务委员会工作机构分送有关的专门委员会进行审查、提出意见。前款规定以外的其它国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议,由常务委员会工作机构进行研究,必要时,送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

[22] Cass R. Sunstein, One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court, Harvard University Press, 1999, p3.

[23] 此处分析以现有《立法法》等规定为基础,主要是对法规等规范的宪法(法律)审查。

[24] 该呼吁由陕西公正拍卖行经理以个人名义发起,截至培训结束时,已经有108位拍卖师签名。中国拍卖行业协会副秘书长王凤海亦在此间公开表示“坚决支持”。《新京报》

[25] 《全国人大常委会建立健全法规和司法解释备案审查制度》,《人民日报》

[26] 对于行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例之外的规范违反上位法的审查问题分析。可参见胡锦光:《立法法对我国违宪审查制度的发展及不足》,《河南省政法管理干部学院学报》2000年第5期。

[27] 同样,《立法法》第91条规定,“全国人民代表大会专门委员会在审查中认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向制定机关提出书面审查意见;也可以由法律委员会与有关的专门委员会召开联合审查会议,要求制定机关到会说明情况,再向制定机关提出书面审查意见。制定机关应当在两个月内研究提出是否修改的意见,并向全国人民代表大会法律委员会和有关的专门委员会反馈。”

[28] 此方面报道甚多。见http://news.qq.com,

[29] 参见王琳:《通过个案推动违法审查》,《中国青年报》

[30] 参见莫纪宏、张毓华:《诉权是现代法治社会第一制度性人权》,载《法学杂志》2002年第4期。

[31] 当然对于宪法的稳定性,不能作机械理解。可参见刘茂林:《转型社会的宪法稳定观》,《法商研究》2004年第3期。

[32] See Orrin G. Hatch, Avoidance of Constitutional Conflicts, 48 U. Pitt. L. Rev. 1025(1987).

[33] 参见王书成:《合宪性推定之政治逻辑》,《华东政法大学学报》2009年第1期;王书成:《论对社会经济活动规制之合宪性推定——美国法的经验与启示》,《法学》2009年第2期;等。

[34] 参见胡锦光、王书成:《论穷尽法律救济原则之存在逻辑》,《中州学刊》2008年第1期;胡锦光、王书成:《穷尽法律救济之规范分析》,《江汉大学学报》2008年第2期;等。

[35] 全国人大常委会相关负责人也明确过法规审查备案室的功能在于过滤,提起违宪审查建议并不意味着就启动了违宪审查程序。参见:《法规审查备案室成立、违法违宪审查纳入启动程序》,http://news.qq.com/