合宪性推定原则(Presumption of Constitutionality)意旨在发生具体宪法案件时,在审判逻辑上应主动推定该立法合乎宪法,除非有明显的事实可以认定其违宪。合宪性推定原则目前在各国司法实践中不断得以蓬勃发展。“所有的法官,不管他们的立场有何不同,都已经一致同意合宪推定原则。法官在宪法案件的推理过程中也已经习惯使用合宪性推定原则。当立法受到宪法的挑战时,法官们也已经把合宪性推定作为判断的原则之一。”[①]但是从合宪性推定原则的形态来看,合宪性推定原则广泛适用于经济自由规制领域,而在精神自由规制领域则一般排除适用。也就是说对于经济自由规制立法,法院将适用宽松的审查标准。在合宪性推定原则起源的美国、后来的日本[②]等国家均是如此。然而为何经过司法实践的不断积累,随着社会的不断发展,最终合宪性推定原则对于社会经济活动的规制领域予以广泛适用?合宪性推定原则适用于社会经济活动的规制领域是否是英美判例制度下的一种偶然?以及当下转型中国对于社会经济活动规制的控制应该采取何种姿态?这些问题都需要在理论上予以厘清。

一、两种态度:洛克纳时代(Lochner era)及其终结

(一)洛克纳时代的来临:洛克纳诉纽约州案(Lochner v. New York)

虽然合宪性推定原则对于社会经济活动的规制领域予以广泛适用。但是从合宪性推定原则的发展脉络来看,其并非从萌芽阶段即有此理论形态,而是经历了从排斥到接受的逐渐过程。而对于社会经济活动规制领域排斥适用合宪性推定原则的转折点当属1905年的洛克纳诉纽约州案件[③]。

在该案中,纽约州议会在工人斗争的压力下,于1897年制定法律禁止雇主雇佣面包房工人每天工作超过10小时和每周超过60小时。初审法院判决店主洛克纳因为违反了此规定而被控有罪并被处以罚款。被告不服提出上诉,联邦最高法院最终认为该立法违反了宪法,从而废除了该纽约州法。联邦最高法院在判决书中阐述道,

对面包师烘烤面包的时间进行规定毫无疑问是对个人自由和合同自由的干涉……在这里,没有理由认为必须要制定一项法律来保护公众健康,或者保护面包生意者的个人健康。面包生意本身还不至于危害健康到如此程度,以至于要立法机关来对劳工工作的权利,以及雇主或雇员自由签署劳工合同的权利进行干涉……无论如何,该法令不是一个健康法,而是对个人权利的非法侵犯,无论他是雇主还是雇员。他们签订这样的劳工合同,因为他们认为这对生意最有利,而且双方达成了一致。制定法律去限制一个成年的、智力正常的人用来赚取生活费用的劳动时间,纯属多管闲事,是对个人自由的干涉……。

本案判决开启了美国历史上“洛克纳时代”的到来。从洛克纳案可以看出,对于社会经济活动的规制,法院奉行严格审查的准则,即必须证明立法与某种效果有更直接的联系,而且这个效果是适当的、合法的,否则便判决违宪。

由洛克纳判例所形成的运用实质性正当程序的处理方法和基调,称为洛克纳主义或洛克纳式的实质性正当程序。洛克纳主义在经济政策上采取传统的契约自由、放任主义和不干涉主义,在法律理念上采取法律达尔文的进化论主义,在司法政策上采取严格的审查主义。那么为何洛克纳案件会有如此基调呢?从当时的社会背景来看,主要源自当时美国受放任自由主义经济的影响深重。在理论上则受斯宾塞、亚当斯密等古典自由主义经济思潮的影响。在这种背景下,如亨利.亚当斯描述的“美国人把自己看成一个不知疲倦、雄心勃勃、精力充沛、富于创新的人,永远奋发向上,试图走在邻人的前面。”——赚钱。甚至连赫伯特.斯宾塞也对1882年他在美国看到的“这唯一的兴趣——对商业的兴趣”感到震惊。对此,美国法学家施瓦茨分析道,为美国人追求物质目标奠定了哲学基础的则是斯宾塞。受到它的首要原则的支配,这就是“每个人都有做所有他愿意做的事情的自由,同时,他不能侵犯任何其他人同样的自由。”政府的真正职责就在于贯彻这种原则,并在这样做时绝不能对经济制度进行干预。“一个政府要是对任何一种商业交往活动加以禁止,或者为这种交往活动设置障碍……就直接违背了它的职责。”在对商业活动进行控制的时候,“国家就从权利的维护者变成了权利的侵害者。”[④]这样便使得简单的放任自由主义经济思潮几乎统治了整个美国社会。再加上当时达尔文的进化论所奉行的“适者生存”论,因此,洛克纳案件的判决具有了当时的社会哲学基础,也就是公民可以自由的从事它所想从事的任何事情,只要没有侵犯到他们的自由领域,从而使得在契约、财产、侵权行为、劳工等社会经济领域,均排斥政府的干预,进而对于社会经济领域的立法也均推定其违反宪法,从而保障私主体绝对的经济自由。且新颁布的修正案的最初影响也仅仅限制在经济领域。如施瓦茨所言,尽管第十四条修正案代表了一场真正的宪法革命,但它对公民权利却几乎没有直接发生作用。当时首要的重点放在了政府和企业之间的适当关系方面。因此,第十四条修正案被转化为一部名副其实的为商业服务的大宪章。[⑤]

自进入洛克纳时代以后,联邦最高法院通过对于第十四条修正案的适用,运用实质性正当程序对社会经济活动的立法规制在逻辑上适用了违宪性推定。司法权力在社会中几乎处于了统治的地位。统计数字表明了司法控制的影响:在1890年到1937年间,最高法院宣布有55个联邦法和228个州法无效。因此,从数据便可看出司法权的扩张及其社会效应。当然对于洛克纳案的判决,当时霍姆斯法官是持反对意见的。霍姆斯的反对理由认为,洛克纳案是法官运用经济理论来进行审判,这是难以想象的。这种经济理论也就是当时大力发展工业背景下的放任自由主义经济理论。霍姆斯在判决意见中反驳道,“第十四条修正案并没有贯彻赫伯特.斯宾塞先生的《社会静力学》。”[⑥]联邦最高法院在审判时依据经济理论来进行,也正是佩卡姆法官与霍姆斯法官的根本分歧所在。

在洛克纳时代,法官对于社会经济活动规制的审判逻辑主要运用经济学的理论来进行。按照古典自由主义经济学的论点,作为自由个体的公民享有最大限度的自由,不受来自政府部门的侵犯。政府在自由主义经济的模式下仅仅是一种“守夜人”的角色,也就是管的越少越好。而法院认为任何对于社会经济活动规制的立法某种程度上都是对于自由经济活动的干涉。由此可以看出在洛克纳主义下,法官很大程度上是以自己的价值判断(经济理论)来代替了议会的价值判断,按照这样的趋势最终将不可避免地走向司法极权主义的境地。

但是从现在的眼光来看,霍姆斯的意见最终获得了公认。联邦最高法院的态度最终表现为:法院以不明智、没有远见或不符合某一特定学派的思想为由推翻州的法律、管制商业和工业条件的法律是不适合的。即便法官不同意有关立法的经济理论,这也不是法官应该干预的。立法机构将亚当.斯密、赫尔伯特. 斯宾塞还是凯恩斯勋爵或其他某些人作为教科书与我们无关。[⑦]

但是洛克纳时代所产生的司法极权的状况已经导致了人们的普遍抱怨,认为最高法院已经养成了几乎是随心所欲滥用手中巨大权力的习惯。法官对立法予以否决,与其说是出于一种托利主义和极端保守主义的精神,不如说是他们自认为拥有宪法实际从未授予过它们的否决权。拉斯基评论道,在全世界的法院中,只有美国最高法院享有政治职能。该法院经常行使否决社会立法的权力,这导致人们指责他们是在行使最高立法机关的立法权,并不是在履行司法审查的宪法职能。这样通过行使司法审查权,最高法院实际上是美国的第三议院。法国人则称美国的最高法院为法官的政府。[⑧]

(二)洛克纳时代的终结:西岸宾馆诉帕里什案(West Coast Hotel Co. V. Parrish)[⑨]

随着社会的发展,洛克纳时代法院的极权姿态,越来越不能为社会所接纳。由于遵循先例制度以及法官内心里经济理论的扩张,使得立法部门的权力逐渐被架空。立法部门试图通过立法来对社会经济活动进行调整的计划也会在法院的门口嘎然而止。美国总统富兰克林.D.罗斯福在1937年说道:“在过去的半个世纪里,联邦政府的三个重要的分支部门之间的权力平衡,由于最高法院直接违反了制宪者们的崇高目的而被其倾覆了。”[⑩]由于放任自由主义的不断蔓延,逐渐导致美国经济陷入了萧条与困境。为了改变这种现状,从而使社会发展的症结得以治愈,总统罗斯福着手实施了“最高法院填塞计划”,试图改变联邦最高法院的格局。根据该计划,总统可以提名另一名法官取代每一位超过70岁还没有退休的联邦法官。这样将会使总统有权任命6位新的联邦最高法院大法官。当然最终罗斯福在改组法院的斗争中失败了。但是这次有限的宪法革命确实使最高法院的态度发生了根本的转变。如有学者说的“如果说,最高法院的态度在1937年的变化只是对‘改组法院’计划的一种保护性反映,那么,象当代许多评论家所断言的那样,‘及时的转变拯救了9个人’是不无道理的。”[11]当然在总统“改组法院”计划之前,对于法院利用经济理论进行判决在法官之间本来就存在分歧,并非所有法官都赞成法院的极权姿态,霍姆斯的论调无疑起到推波助澜的作用。另外如卡多佐法官在1934年就断言,“在社会生活中,放任自由主义的福音……可能不足以指出救援工作的方法,至少对经济生活来说是如此。”[12]在这样的背景下,转折性的案件发生了,这便是西岸宾馆诉帕里什案(West Coast Hotel Co v. Parrish)。在罗斯福新政时期,华盛顿州制定了《妇女最低工资法》,将州内任何行业雇佣妇女和未成年人从事有损健康和道义的工作的行为,包括以不足维持生计的低工资雇用妇女从事工作的行为,均规定为违法,还确立了妇女和未成年人最低工资标准(规定:每周工作48小时所得工资不得少于14.5美元)以及劳动条件的基本标准。帕里什(Parrish)是华盛顿州西海岸宾馆(West Coast Hotel)的女雇员,由于所获得的实际工资低于州规定的最低标准,于是提起诉讼。在遭到州法院的驳回后,提起上诉。州最高法院否定了西岸宾馆提出的华盛顿州《妇女最低工资法》违宪的主张,裁定该法合宪,从而支持了帕里什的主张。西岸宾馆不服,上诉到联邦最高法院,其辩护人引用了联邦最高法院在1923年做出的艾德金斯诉哥伦比亚区儿童医院(Adkins v. Children’s Hospital)案[13]的判决,来主张《妇女最低工资法》违反了联邦宪法第十四条修正案中的正当程序条款。但是联邦最高法院最终在1937年3月判决《妇女最低工资法》合乎宪法。[14]

从此案便可以看出,此时法官的审判逻辑已与洛克纳时代的审判逻辑截然不同。此案宣告了洛克纳时代的终结![15]从1935年开始,仅在短短的16个月之内就连续在12个有关新政的案件中判决政府一方败诉。[16] 但是在西岸宾馆案以后,联邦最高法院对于社会经济活动规制立法则采取宽松的标准来对待,进而广泛地适用了合宪性推定原则(Presumption of Constitutionality),因而对于社会经济活动的规制立法均推定合宪。此后,最高法院再也没有根据正当程序来宣告经济管理法规无效。正当程序被法官理解为在他们认为立法机关的行动不明智时便可判决法律违宪的观点也被抛弃。法院不再也不能以他们所持有的社会经济理论观念来代替制定法律的民选立法机关的判断。判断经济管理法律所依据的经济理论正确与否也不再是法院的职能。

二、偶然抑或必然?——第四脚注(Footnote 4)的转折

在分析了联邦最高法院在洛克纳及其以后的两种态度以后,便可以发现自西岸宾馆诉帕里什案后,法院的态度便转向对于社会经济活动规制领域适用合宪性推定原则,但是是否意味着合宪推定推定原则可以适用于所有的社会领域并无定论。很显然,合宪性推定原则适用于所有的社会领域是不可能的,否则法院将仅仅成为一种制度摆设,因此,西岸宾馆诉帕里什案并未使合宪性推定原则得以成型。合宪性推定原则理论上的雏形乃源自于1938年的美国诉卡罗琳产品案(United States v. Carolene Products Co.)。且合宪性推定原则的理论雏形某种程度上还是以一种非正式的形式出现的。这便是该案中著名的斯通法官的第四脚注。第四脚注的内容包括了三段。[17]第一段强调的是宪法增加的前十条修正案所规定的基本权利应该受到重视。也就是要重视对宪法文本所规定的基本权利的保护。同时暗示了法院可以借助于宪法修正案第十四条来加强对基本权利的保护。第二段强调了政治权利的重要性。也就是要加强对于政治程序限制的宪法权利的保障,如选举权等等。第三段则强调应该加强保护分散且隔离的少数群体,使他们免受立法者的偏见。其实从斯通法官第四脚注的内容就可以看出来,虽然在洛克纳案以后的社会背景下,合宪性推定原则已经蔚然成风,但是斯通法官巧妙地通过脚注的形式表露了司法审查过程中不应该对所有情况都一视同仁地适用合宪性推定原则,而应该对不同情况予以区分对待。斯通的第四脚注便是主张对于上述三类案件应该进行更加严格的审查,而不是理所当然的适用合宪性推定原则。当然,斯通在判决卡罗琳案时,案件判决与第四脚注也并无直接关系,而且斯通法官在卡罗琳案件中也继续适用了合宪性推定原则对经济管制法律宣告合宪。[18]但是毫无疑问,斯通的第四脚注为美国法院司法审查的基准开了先河,并作了铺垫。这就是著名的双重基准(Double Standards)。双重基准将违宪审查整体上分成了两个层次:对于社会经济活动规制的合宪性控制仍然采取宽松的标准,适用合宪性推定原则;对于精神自由等基本权领域则倾向于采取严格的审查标准。在斯通的第四脚注出现以后,时隔两年之久,在1940年的Thornhill v. Alabama案中,判决书正式引用了斯通的第四脚注来宣誓言论自由的重要性。[19]当然斯通的第四脚注也只是双重基准的起点,而非终点。目前经过司法实践的不断发展,由于美国所特有的司法独立体制以及遵循先例等制度环境,双重基准的理论形态已经日趋精细化、复杂化。审查基准在各个不同的领域内也都发展出了各不相同的基准,如在平等权的司法违宪审查上便存在三重基准(低度基准、中度基准、高度基准),而在每个基准之下更是又发展出了更加细化的审查基准,如在低度基准之下又发展出低低度、中低度、高低度基准等等。[20]虽然审查标准在不断演变发展,但是也并非无规律可循。就社会经济活动规制的合宪控制而言,自洛克纳时代结束以后,则一直运用合宪性推定原则来进行,如包括非基础性权利的社会与经济性权利自由、社会经济立法的平等权案件等等。[21]之后,对于社会经济活动规制的合宪性推定一直都没有发生大的变化,而且合宪性推定原则在此领域的适用逐渐被日本、台湾等国家或地区所接受。其实在斯通的第四脚注之前,合宪性推定推定原则早在1877年的Munn v. Illinois中便在判例中得以确立。[22]然而,虽然最高法院口头上还总是在空谈着这一原则:一项法律应该被假定有效,“直到其违反宪法之处被证明超越了合理的怀疑”(奥格登诉桑德斯案,1827)。但是,大法官们在洛克纳案、艾德金斯案和一系例反新政案等案件中均违背了这一规则,因为如果遵守合宪性推定这一原则,他们就会不得不认可一些成问题的法律。现在,“合宪性推定”得到极大的重申,其所采取的极端形式,是衡量最高法院在正当程序领域内处理经济事务决心的一个标尺。[23]由此便会引起对合宪性推定原则的理论思考。在社会经济活动领域适用合宪性推定原则究竟是洛克纳时代终结后的一种偶然还是一种必然呢?

笔者认为,合宪性推定原则自从洛克纳时代结束以后在社会经济活动规制领域的广泛适用并不是一种偶然结果。斯通的第四脚注可能是不经意的,但是第四脚注的深远影响及其效果却不是偶然的。对于社会经济活动规制的合宪性推定除了可运用合宪性推定的一般原理——国家权力的相互分立及互相歉抑、司法权对于立法权的尊重等国家哲学——来作为重要的理论支撑外,合宪性推定原则也是由福利国家背景下市场经济体制中市场这一主导因素以及法治社会中的国家理性所决定的,也许这更能说明斯通第四脚注的非偶然性。

三、理论支点:市场逻辑与国家理性

哈耶克在澄清古典学派时认为,古典学派所主张经济事务的自由,所依据的乃是这样一个基本的假定,即与所有其他领域中的政策一样,经济领域中的政策也应当由法治支配。[24]也就是说,虽然古典自由经济学派主张干涉越少的政府对于经济的发展越有利,从而希望构建一个自发的市场秩序,排斥国家权力对于经济活动领域的干涉,但是古典学派也离不开法治的支配,更进一步说就是市场经济是与法治相辅相成的,两者并不相悖。某种程度上法治是市场经济功效发挥的保障,因为法治的模式将为市场经济的运作提供规则秩序。那么现代国家的法治便主要是以宪法为规则顶点来建构的立宪主义模式。同时哈耶克认为,经济活动自由,原本意旨法治下的自由,而不是说完全不要政府的行动。古典学派在原则上反对的政府“干涉”或“干预”(interference or intervention),因此仅指那种对一般性法律规则所旨在保护的私域的侵犯。他们所主张的并不是政府永远不得考虑或不得关注经济问题。在亚当斯密及其当年的追随者看来,实施普通法的一般性规则,当然不能被视作是政府所实施的干预;而且一般而论,只要立法机构修改某些规则或者颁布一项规则的目的,是使这些规则在一不确定的期限内平等地适用于所有的人,他们也同样不会认为这种做法就是政府的干预。[25]由此可见,即使古典学派也并未排斥国家权力的积极功能。其实不论自由主义抑或其他学派,都不会排斥国家权力所应当扮演的积极角色。“以弗里德曼等为代表的新自由主义经济学派颂扬自由放任下的资本主义的市场和价格制度,认为市场是解决经济问题的最好机制。主张国家应该创造条件使市场和价格制度发挥最大的功能。对于市场和价格的不足之处,必要时也应当进行国家干预,但是国家的干预要限制在最小的程度,最好还是通过市场和价格制度来进行和实现干预,以便取得最好的效果。”[26]即使是限制到最小的程度,弗里德曼也同样没有忽视国家权力的功能。笔者认为国家权力具有自身的理性功能。虽然孟德斯鸠很早在《论法的精神》中就断言“一切有权力的人都容易滥用权力,直到它遇到界限为止。”,但是这并不意味着国家权力全部具有恶性。孟德斯鸠的论述只是表明国家权力的一种倾向性的特征而已,并不完全排斥国家权力的自身理性功能,即国家权力能够在现代民主架构下根据社会发展的需要来发挥适当的调试功能。当然如果从经济学的角度来看,国家的理性功能发挥的条件很大程度上来自于市场的失灵。很大程度上正是因为市场会存在失灵的情形,从而为国家理性功能的发挥提供了现实基础。[27]

当然随着进入福利国家,国家权力的理性功能更加得以展现。如有学者分析的,随着政治哲学从古典自由主义向新自由主义的转变,当代自由主义理念不再一味排斥政府的权力,而是主动地吸纳了政府权力的积极因素,这种偏离从而使放任自由主义的国家转变为福利国家。社会福利中的许多措施,如社会福利、累进税、医药保险等,都是使政府去负责他不应该负责的事情。从当代自由主义论者如诺齐克、罗尔斯等的学说可以看出一种根本的智慧。这个智慧就是:人类为了达到某种目的,不得不组织政府,而政府这种组织一定要有权力才能运作。[28]在美国,1935年的社会保障法使联邦政府进入了广泛的社会保险领域。这个法令确立了全国性的老年工人福利制度,同时还有范围广泛的失业保险制度。这种制度通过向厂主和工人征税积累资金。在1937年发生的一系列案件中,最高法院都坚持认为老年和失业工人福利条例是合宪的。根据“社会保障法”案件,财政权力被用来服务于立法机关所选择的各种社会目的,宪法对此项权力的唯一限制是其实施应考虑到“共同防卫和普遍的福利”。社会保障法判例允许立法机关决定行使这一权力是否促进了普遍的福利:“在一种福利和另一种福利之间,在特定福利和普遍福利之间仍然必须划清界限……这里有一个中间部分,或者说一个确定的边缘部分,他有很大的自由裁量余地。然而,这一自由裁量权不属于法院,而是属于国会”。[29]法院之所以判决合宪,笔者认为从政治哲学的角度来看,最根本的原因是承认了国家权力的理性,也即各种国家权力在市场体制中均在整体上追求效益最大化,追求社会经济的增长,具有一定的促进社会进步的理性功能。[30]

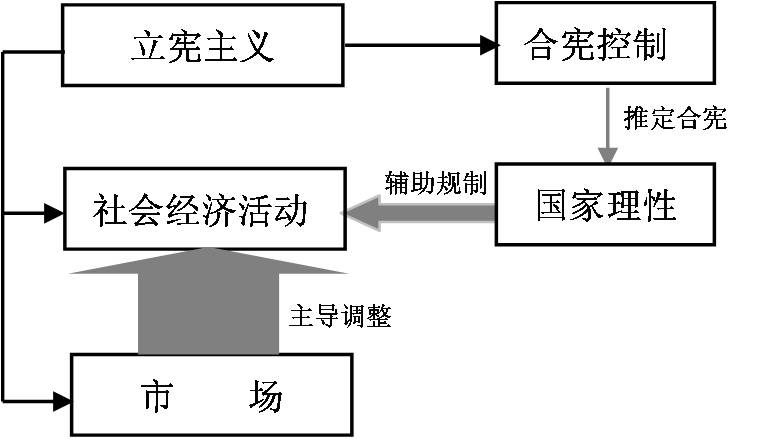

其实宪法中的授权性原则也是建立在国家具有理性功能基础之上的,否则无授权可言。既然从授权开始就尊崇国家权力的理性,则在国家权力对社会经济活动的调整过程中,当然也就应当尊崇其理性。这便道出了对于国家权力进行合宪控制的逻辑主要表现为对于国家非理性状态下的控制。这种非理性状态并非常态,因为,民主架构下国家权力的常态运作仍然是理性功能的发挥。故而,合宪性推定原则便具有政治哲学上的正当性,因为其逻辑是与国家权力的常态运行(理性功能)相吻合的。(如图一)

(图一)

从市场的角度来看,随着经济学知识与经验的积累,从亚当斯密“看不见的手”开始至今,市场已经成为主导性调控社会经济活动的手段。虽然国家可以对经济活动进行适当的控制,但是“如果绝大部分的经济活动都渐渐受制于国家的直接控制,那么这将对自由构成真正的威胁。”[31]即使在现代福利国家,国家在特定领域可以对社会经济活动予以积极干预,但是社会经济活动调控的前提逻辑仍然是市场优先。认识这一点至关重要。正如有学者所言,“在进入市场经济的历史时刻,竞争的限度问题常常没有竞争的起点问题重要。”[32]如果混淆了起点逻辑,则很多问题也将是混乱的。而在市场调节优先的社会中,由于市场自身所具有的多变性等特点,因此既定的规则也将随着市场的多变而出现漏洞等情形,这样必然需要运用政策等其他手段来对经济活动予以补救。而这些手段运用的依托便是国家权力。由于法治文化对于国家权力的限制,人们为了保护个人的自由而对政府设定了许多限制,但是为什么始终有人强烈要求放弃这些限制呢?既然法治范围内仍存在着诸多可供改进的空间,那么为什么那些改革家仍要不断地去努力削弱或摧毁法治呢?答案就是,在过去的数十年中,人们形成了某些新的政策目标,而这些目标却又无法在法治的范围内予以实现。如果一个政府只有在实施一般性规则的情形中才能使用强制,那么它就无权达成那些要求凭靠授权以外的手段方能实现的特定目的,尤其不能够决定特定人士的物质地位或实施分配正义(distributive justice)或社会正义(social justice)。因此,为了达成这些目的,政府就不得不推行一项经济政策。[33]由此便可看出市场与国家对于社会经济活动调控的逻辑是,市场是主导性的,国家虽然是必要的但却属于辅助性的。如经济学家曼昆所言,在市场经济中,没有一个人追求整个社会的经济福利。市场经济包括大量物品与劳务的许多买者与卖者,而他们所有人都主要关心自己的福利。尽管是分散的决策和千百万利己的决策者,但历史已经证明,市场经济在以一种促进普遍经济福利的方式组织经济活动方面非常成功。由此,经济学家曼昆总结了经济学的十大基本原理之一,即市场通常是组织经济活动的一种好方法。[34]这说明,在市场经济背景下,市场对于社会经济活动的调控将是一个起点问题,而不仅仅是程度问题。而对于社会经济活动的规制,由于社会经济活动的发展与不断变迁,必将产生此类立法等规制的相对滞后,因此,与其他类别的立法相比较,调控社会经济活动的立法也将经常根据社会经济活动的变化而不断更新,从而很难使得某一立法长期处于稳定状态。其实从宪法的稳定性要求与我国宪法数次修改的经历也可以看出此点。虽然宪法基于权威等方面的考虑而在本质要求具有强稳定性,但是现行宪法修改的相对频繁很大程度都是围绕社会经济活动的变化而展开的,从1988年在宪法十一条中增加规定:“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会社会主义公有制经济的补充。”,到1993将宪法第七条修改为:“国有经济是国民经济中的主导力量。”,到1999年将宪法第十一条修改为:“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分。”,到2004年将宪法第十四条增加:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度。”等等。[35]社会经济活动的易变性,导致社会经济活动立法的相对易变性,从而需要对此类立法从社会变迁现实的角度考虑而采取尊重态势以适应社会经济发展的需要,最终便促成了合宪性推定原则的形成。

如有学者论到,在宪法权利清单中,关于经济性自由或权利的审查标准,应该考虑这类立法多半涉及经济市场的管制,其规范事项变动速度及幅度通常都比较大,并且也更需要相关事项的专业知识。此外,这类立法多半只涉及政策偏好的选择,而未必涉及是非对错的价值判断。也常常是立法者对于人民间权利冲突之调整,而非国家对于人民之直接限制。其规则又常需要对整体市场有综合性的预测及决定,因此并不适合法院针对个案裁判的决策模式。以法院的组织、能力与程序而言,实在未必适合高度介入此类立法。至于社会立法,则往往涉及国家财政资源的分配与运用,即使我们承认社会权是宪法权利,但此种受益权性质的权利通常还是需要由立法者为第一次决定,而无法由法院为直接给付的第一次决定。法院既然难以凭自己之力而实现社会权,对此类案件之审查标准自应放宽。[36]可以这样的解析也是与市场逻辑与国家理性相通的。因此,笔者认为,合宪性推定原则在社会经济领域的适用是以市场秩序与国家理性为依托的。在市场与国家的逻辑关系中,市场居于起点位置,也就是只有在市场对于社会经济活动无法有效调节的时候,国家才有必要进行权力干预。在市场体制中的调节手段的分配安排上,市场居于主导地位,国家的作用仅仅是辅助性的角色。当然这种辅助性的角色也是必要的。而对于国家的权力调控必须存在有效的机制来控制,这便依赖于宪法对于国家权力调控的合宪性控制。同样基于国家理性,合宪性控制也只有在国家权力处于非理性这样的非常态时才有必要对其进行控制,而在一般理性的常态下则将推定其合宪。

四、迂回:合宪性推定之排除

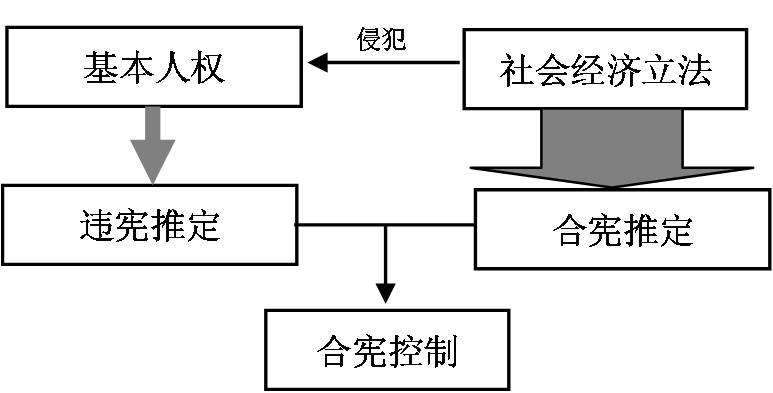

虽然斯通的第四脚注为双重审查基准开了先河,但是合宪性推定原则对于社会经济活动并非完全适用而无例外。虽然合宪性推定原则具有市场逻辑与国家理性的制度支点,但是毕竟市场也会失灵,国家权力也会腐化而非理性。斯通大法官虽然强调要对涉及政治程序与歧视某些少数族群之案件加强审查,但似乎并没有同时主张“所有社会经济案件”都要放松审查,或必须采取最宽松的合理审查标准。如果将“所有的”社会经济立法都一律适用宽松的合理审查标准,可能会出现“涵盖过广”(over inclusiveness)的明显缺陷。[37]如日本学者指出:“今日学说多数的倾向系一方面维持‘双重基准’论作为违宪审查的基本架构,但他方面各自就经济自由规制立法与精神自由规制立法,依规制的态样及人权的性质,适用不同的审查基准。”“在经济自由规制立法方面,若系基于社会经济政策观点的积极目的之规制,则适用‘明白性原则’,但若系基于防止对国民生命、健康之危险的消极目的之规制,则应适用‘严格的合理性基准’。”[38]由此便导出对社会经济活动立法进行合宪性推定之迂回路径。简图如下:

侵犯 社会经济立法 违宪推定 合宪推定 基本人权 合宪控制

当然对于这种迂回路径,首先需要明确的是对于社会经济活动的大部分情形都是适用合宪性推定原则的,这是主旋律。但是根据以上从政治哲学角度对国家理性的分析可知,国家理性也具有局限性。即使在福利国家时代,国家权力呈扩张态势,但是也未敢轻视国家非理性的可能性。弗里德曼说到,“到了两次世界大战的时候,在英国和其他各地大大加速了这个集体主义的倾向。福利而不是自由成了民主国家的决定性的主张。由于认识到对个人主义的内在的威胁,哲学的激进主义者的思想上的继承人——这里随意提到几个,如迪赛、米塞斯、哈耶克和西蒙斯——他们担心:继续集中控制经济活动会造成《通向奴役的道路》,正如哈耶克对这个过程所作的透彻分析的名称所示。他们所强调的是把经济自由作为政治自由的手段。”[39]因此,虽然国家具有理性的一面,但是这种理性在市场秩序中也具有特定的要求。如哈耶克所言,“有一些政府行动对于增进市场经济的作用而言,极有助益;而且市场经济还能容受更多的政府行动,只要他们是那类符合有效市场的行动。但是,对于那些与自由制度赖以为基础的原则相冲突的政府行动,必须加以完全排除,否则自由制度将无从运行。”[40]这便说明了国家的理性必须与市场秩序的内在要求相一致。如果国家脱离了市场秩序的内在要求,则将被予以排斥。因此,合宪性推定原则基于市场秩序逻辑与国家理性的支点,也将在国家权力非理性的情形下失去效力。自由主义所强调的将政府的权力减低到最小的程度,其实并不是说将社会福利国家所必须的理性功能降低到最小的程度,而意旨将国家权力的非理性或者非理性的可能性降低到最小的程度。

因此,虽然1937年以后,联邦最高法院对于社会经济活动立法的审查抛弃了“实质正当程序”这一依据,而在整体上采取了非常宽松的标准,也就是广泛地适用合宪性推定原则。但联邦最高法院又欲以平等权为依据来介入对社会经济活动事务的审查,并没有完全从社会经济活动领域撤退。特别是在后来对于各种优惠性待遇的案件,不论是教育领域的入学机会、经济领域的政府公共工程之承揽等,只要是分类标准涉及嫌疑分类(例如种族等)或准嫌疑分类(例如性别等),最高法院还是会积极介入,甚至采取严格审查标准。[41]对于合宪性推定原则在社会经济活动领域适用的排除,主要的考量是基于对实体权利的保护。如Tribe教授所言:如果说双重标准意味着法院应该完全尊重政治部门有关社会经济立法之决定,并且放手不予干预,这无疑将背弃法院应担负的宪法责任。何况,如果说社会经济立法涉及“政策决定”,而在制度功能上不适合法院干预,但言论自由、宗教自由、隐私权(堕胎权、求死权等)等其他优位权利的裁判也莫不涉及困难的政治、社会甚至经济政策之决定,何以法院在这些案件就有能力决定?其实法院在审理一般民事案件的普通法案件(common law cases)时,就早已高度介入各种社会或经济事项,何独宪法争议例外?[42]Tribe教授是从法院职能的角度来对合宪性推定原则的排除适用进行了阐释。当然更进一步说,之所以合宪性推定原则的适用在侵犯基本权利的时候便嘎然而止,笔者认为这是与法治背景下的人权逻辑分不开的。现代社会是凸显人权的社会。“人权在道德上先于和高于社会和国家,他们受个人的控制,个人拥有它们,并且在极端的情况下,运用他们来反对国家。这不仅体现一切个人的平等,而且体现他们的自主,体现他们拥有和追求不同于国家或者国家统治者利益和目标的权利。在受人权保护的领域中,个人是‘国王’——或者毋宁说,个人是有权得到同等关心和尊重的平等资助的人。”[43]人权时代的法治必定以人权为逻辑起点,因此合宪性推定原则在适用过程中如果出现与基本人权相违背的情形,则应当排除其适用。当然对于何谓核心的基本权利,这在不同法治国家的权利体系中存在一定的差异。比如在美国,言论自由在司法实践操作中具有相对于其他权利的优位性。在司法实践中,对于优位性的核心基本权利一般排除适用合宪性推定原则,而在司法审查时采取严格的审查标准或中度审查标准,即一般认为必须是追求“重大迫切利益”(compelling interests)或者“重要利益”(important interests)才可以对其进行限制。在美国,通过司法实践的发展积累以及美国特殊的法治环境,目前对于涉及“嫌疑分类”(例如种族)或基础性权利(投票权、言论自由、宗教自由、旅行权、结社自由)的平等权案件,言论自由的事前限制、高价值言论内容的管制、直接管制宗教信仰自由(尤其是其核心领域)的限制,基础性权利(如婚姻与生育自由、堕胎权等隐私权)的限制等,这些一般被视为“重大迫切利益。”对于“准嫌疑分类”(例如性别、非婚生子女等)或“重要性权利”(例如教育、担任政府公职的权利)的平等权案件,象征性言论、非针对言论内容的管制、商业性言论的内容管制等等,被视为“重要利益”。对于“重大迫切利益”和“重要利益”一般排除合宪性推定原则的适用,即使是在社会经济活动领域。但是对于其它大部分只需有“正当利益”(legitimate interests)即可的案件,则适用合宪性推定原则,这类案件如一般分类(财产地位或贫富、犯罪前科、外国人、身心障碍、性倾向等)或社会经济立法的平等权案件,低价值言论的内容管制,非直接管制宗教信仰自由的限制,非基础性权利的社会经济性权利自由、财产权的限制或征收等等。[44]当然从司法实践经验来看,所有宪法案件中适用合宪性推定原则的情形在整体上仍然占绝大多数。

虽然各国的法治环境、文化传统、价值取向等可能存在差异,但是各种权利体系的基本理念不会变,即合宪性推定原则的适用如遇到对核心基本权利的侵犯,则将被排除适用而迂回进入违宪推定的领域,否则将不符合人权时代的要求。

五、结语:返回中国

目前中国经济是沿着社会主义市场经济的步伐在前行。在此过程中,也必然会面临对于社会经济活动规制进行合宪性控制的问题。当然在普通法律层面,可以通过民法、经济法、商法等部门法的途径来进行调整,但是社会经济活动领域的调整仍然需要考虑宪法所应扮演的角色。从以上的分析可知,合宪性推定原则虽然不再是一种偶然,但是其适用是建立在立宪主义背景下的市场逻辑和国家理性的基础上的。西方国家的经验某种程度上带有了自由主义的印记,但是这并不排除合宪性推定原则在中国语境下的理论价值以及适用的可能性。因为社会主义市场经济体制某种程度上也是市场秩序的一种表现,其注重对个人权利的保护,强调对于国家非理性行为的削减,并有力发挥国家权力的理性功能。因此,只要中国社会构建了相对完善的市场经济体制,则合宪性推定原则的理论逻辑同样适用。然而,如果遵循传统的家长制逻辑,则由于这种体制遵循国家优先于个人的逻辑,强调个人对于国家利益的服从,则合宪性推定原则将失去其存在的空间。但目前,中国市场经济虽然有诸多地方仍有待于进一步完善,但诸多社会经济活动领域已经形成了相对成熟的市场机制,因此,笔者认为对于立法机关在社会经济活动领域立法的合宪性控制应当适用合宪性推定原则,这是与市场经济发展的内在要求相一致的。同样如果社会经济活动领域的相关立法侵犯到公民的核心基本权利,则应当通过全国人大常委会来进行宪法监督等违宪审查的方式将其予以取消,从而与人权时代的内在逻辑相一致。

[①] See Michael L. Stokes, Judicial Rrestraint and the Presumption of Constitutionality,

[②] [日]阿布照哉、池田政章、初宿正典、户松秀典:《宪法》(上册),周宗宪译,中国政法大学出版社2006年版,第400页。

[③] Lochner v.

[④] 参见[美]伯纳德.施瓦茨:《美国法律史》,王军等译,法律出版社2007年版,第118、119页。

[⑤] 参见[美]伯纳德.施瓦茨:《美国法律史》,王军等译,法律出版社2007年版,第107、108页。

[⑥] Lochner v.

[⑦] [美]伯纳德.施瓦茨:《美国最高法院史》,中国政法大学出版社2005年版,第217页。

[⑧] 参见[美]伯纳德.施瓦茨:《美国法律史》,王军等译,法律出版社2007年版,第168页。

[⑨] West Coast Hotel Co v. Parrish Et Al.300

[⑩] The Public Papers and Addresses of Franklin D.Roosevelt 133(1941).

[11] [美]伯纳德.施瓦茨:《美国法律史》,王军等译,法律出版社2007年版,第170页。

[12] Mason, Harlan Fiske Stone:Pillar of the law 363 (1956).

[13] Adkin v. Children’s Hospital of district of Columbia, 261

[14] West Coast Hotel Co v. Parrish Et Al.300

[15] 关于此案较详细研究,可参见林来梵、胡锦光:《西岸宾馆诉帕里什案(West Coast Hotel Co. V. Parrish)》,http://linlaifan.fyfz.cn/blog/linlaifan/index.aspx?blogid=34644。

[16] 法治斌:《人权保障与释宪法制》,月旦出版公司1985年版,第246页。

[17] 具体内容为:1、当立法在形式上在宪法明确禁止的范围之内时,则合宪性推定原则的运用也许要在有限的范围内进行。如立法可能受到前十条修正案的禁止,当后者被包含在第十四条修正案之内时,他们也被认为同样具体。(See Stromberg v. California, 283 U.S. 359, 369-370; Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444, 452.)

2、对政治程序进行限制的立法,这些政治程序一般被期望能引起不受欢迎立法的废止,这些立法没有必要考虑在第十四条修正案之下比在大多数其他的立法类型之下是否受到更加严格的司法审查。关于投票权的限制(see Nixon v. Herndon, 273 U.S. 536; Nixon v. Condon, 286 U.S. 73);关于信息传播的限制(see Near v. Minnesota ex rel. Olson, 283 U.S. 697, 713-714, 718-720, 722; Grosjean v. American Press Co., 297 U.S. 233; Lovell v. Griffin, supra);对于政治组织的干预(see Stromberg v. California, supra, 369; Fiske v. Kansas, 274 U.S. 380; Whitney v. California, 274 U.S. 357, 373-378; Herndon v. Lowry, 301 U.S. 242; and see Holmes, J., in Gitlow v. New York, 268 U.S. 652, 673);对于和平集会禁止(see De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 365)。

3、我们不必探究,相似的考虑是否会进入直接指导特定宗教信仰法规的审查(Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510),或者国籍法规(Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390; Bartels v. Iowa, 262 U.S. 404; Farrington v. Tokushige, 273 U.S. 284),或者少数民族法规(Nixon v. Herndon, supra; Nixon v. Condon, supra);不必考虑对于分散且隔离的少数群体的偏见是否可以是一个特殊情形,以致使依赖于保护少数群体的政治程序的运行得到消减,并可能要求相应的更严格的司法审查。比较McCulloch v.

[18] 曾担任斯通大法官助理的鲁克西教授指出,斯通大法官似乎就习惯使用附注而非判决意见书文本的形式,来表达个人的某些重要见解。See Louis Lusky, Footnote Redux: A Carolene Products Reminiscence, 82 COLUM.L.REW. 1093-1096 (1982).

[19] Thornhill v.

[20] 汤德宗教授在中国人民大学的所作的《平等权违宪审查基准体系建构初探》讲座,对此问题进行了深刻地分析,可参见其讲稿(www.calaw.cn)。另黄绍元教授对此问题也有专门论述。参见黄绍元:《宪法权利限制的司法审查标准:美国类型化多元标准模式的比较分析》,载《台大法学论丛》第三十三卷第三期。

[21] 具体内容可参见黄绍元:《宪法权利限制的司法审查标准:美国类型化多元标准模式的比较分析》,载《台大法学论丛》第三十三卷第三期。

[22] Munn v.

[23] [美]罗伯特.麦克罗斯基:《美国最高法院》(第三版),中国政法大学出版社2005年版,第148页。

[24] [英]弗里德利西.冯.哈耶克:《自由秩序原理》,邓正来译,生活读书新知三联书店1997年版,第279页。

[25] [英]弗里德利西.冯.哈耶克:《自由秩序原理》,邓正来译,生活读书新知三联书店1997年版,第280页。

[26] [美]米尔顿.弗里德曼:《资本主义与自由》,商务印书馆2004年版,第2页。

[27] 从经济学的角度来看,市场失灵的重要原因来自于外部性(externality)。所谓外部性是指行为对行为外主体的影响。外部性包括外部成本与外部利益。外部成本的例子如污染,比如一家化工厂并不承担它排放烟尘的全部成本,它便会大量排放。此时,政府则要通过规制手段来调节污染问题。外部利益的例子如知识的创用的有价值的资源。当一位科学家作出了一项重要的科学发现时,它就生产了其他人可以用的有价值的资源。此时,政府可以通过补贴基础研究来增加经济福利。市场失灵的另外可能原因是市场势力(market power)。市场势力的典型是垄断。见[美]曼昆:《经济学基础》,梁小民译,生活.读书.新知、三联书店2003年版,第12页。

[28] 石元康:《当代西方自由主义理论》,上海三联书店2000年版,第165页。

[29] [美]伯纳德.施瓦茨:《美国法律史》,王军等译,法律出版社2007年版,第175、176页。

[30] 当然这种对于国家权力理性的阐释是在现代法治、民主架构、市场经济体制中进行的。如果排除了法治、民主等制度因素,也可能真正出现全恶的权力。

[31] [英]弗里德利西.冯.哈耶克:《自由秩序原理》,邓正来译,生活读书新知三联书店1997年版,第284页。

[32] 卞悟:《经济竞争中的“规则”与起点》,载《经济民主与经济自由》,生活、读书、 新知三联书店1997年版,第160页。

[33] [英]弗里德利西.冯.哈耶克:《自由秩序原理》,邓正来译,生活读书新知三联书店1997年版,第292、293页。

[34] [美]曼昆:《经济学基础》,梁小民译,生活.读书.新知、三联书店2003年版,第10页。

[35] 当然对此,有学者直接认为宪法不应当规定经济制度的细节。见张千帆:《宪法不应该规定什么》,载《华东政法学院学报》2005年第3期。

[36] 黄绍元:《宪法权利限制的司法审查标准:美国类型化多元标准模式的比较分析》,载《台大法学论丛》第三十三卷第三期。

[37] 参见黄绍元:《宪法权利限制的司法审查标准:美国类型化多元标准模式的比较分析》,载《台大法学论丛》第三十三卷第三期。

[38] [日]阿布照哉、池田政章、初宿正典、户松秀典:《宪法》(上册),周宗宪译,中国政法大学出版社2006年版,第401页。

[39] [美]米尔顿.弗里德曼:《资本主义与自由》,商务印书馆1986年版,第14页。

[40] [英]弗里德利西.冯.哈耶克:《自由秩序原理》,邓正来译,生活读书新知三联书店1997年版,第281页。

[41] 参见黄绍元:《宪法权利限制的司法审查标准:美国类型化多元标准模式的比较分析》,载《台大法学论丛》第三十三卷第三期。

[42] See Laurence H.Tribe, American constitutional law, 1988. pp583-586.转自黄绍元:《宪法权利限制的司法审查标准:美国类型化多元标准模式的比较分析》,载《台大法学论丛》第三十三卷第三期。。

[43] [美]杰克.唐纳利:《普遍人权的理论与实践》,中国社会科学出版社2001年版,第77页。

[44] 参见黄绍元:《宪法权利限制的司法审查标准:美国类型化多元标准模式的比较分析》,载《台大法学论丛》第三十三卷第三期。