|

||

|

||

|

一、导言

关于权利的学术讨论,通常可以被区分为三个基本类型:第一,关于权利的说明理论(explanatory theory),它致力于以“因果关系”(causality)这种自然科学的方式,去说明(explain)为何会出现关于权利的诸种看法。例如,权利的历史研究,是以历史的方式去说明权利观念得以形成并发展的基本历程;权利的社会学研究,主要讨论权利(观念)与社会(条件、变迁)之间的因果关系,等等。这可被视为一种关于权利的社会科学研究。第二,关于权利的规范理论(normative theory),这种努力不关心“说明问题”,而是针对“辩护问题”或“正当化问题”(justification),它要问的是:如果权利意味着某种正当性的要求,那么它得以辩护的根据将是什么?此处通常存在两个具有统治性的基本看法:利益理论(interest theory)与选择理论(choice theory)。前者认为,权利主张之所以是正当的,是因为它是权利拥有者(right-holders)的利益;后者则认为,这是权利拥有者基于自由而做出的选择。第三,关于权利的概念理论或者分析理论(conceptual or analytical theory),它的目标既不在于“说明”,也非事关“辩护”,而是去澄清或明确(explicit)这样的问题:当一个人说“我拥有关于某某的权利”时,这句话究竟意味着什么;或者,权利与其他的规范性要求(normative claims)之间到底存在什么样的区别,以至于并非所有的规范性要求都应当被视为一项权利。

在我看来,权利的概念理论或分析理论必然是基础性的。理由在于,如果研究者不太确定拥有一项权利到底意味着什么,那么也就无法开展其他类型的研究活动,因为无从判断你真正关心的是“权利”、还是一个近似的概念。例如“权利”和“正当”在英文的字面表达上,共享了“right”这个语词,但是它们之间差别还是相当明显:在某种情形中,权利并不意味着应当。德沃金给出了一个这样的例子:战俘营中的战俘当然“有权利”逃跑,但是却不能说阻止他们逃跑的人就是“错的”;只有当战俘的逃跑行为是“正确”时,阻止他们逃跑的人才会犯“错误”。[1]显见,“有权利这样做”与“这样做到底是对还是错”这两个短语差别明显。[2]这篇文章可被视为主要是权利之分析性理论的一个尝试,换言之,我将不理会“中国为何会出现如此的权利观念”之类的说明性问题,也基本上不触碰“权利的根据系于什么”之类的规范性问题,而是集中关心下面这个分析性的话题:权利和义务之间真的存在对应性或者相关性(correlative)吗?

选择“相关性”这个话题的理由在于,权利和义务在日常经验中经常一起或成对出现,“权利和义务存在相关性”的主张至少因此具备直觉上的正当性。直觉上的正当性非常重要,如果找不到充足的反对理由,就必须将这种直觉作为理论主张接受下来,“权利和义务相关性”这个话题因此至少具备了表面成立的可能。法律人也概莫能外,所以在各式教科书中它经常被当作信条规定下来。然而,这样将其视为理所当然而接受的做法,不是正好违反了不能从实然推到应然的一般法则吗?仅从“权利和义务经常一起出现”的现象中,其实并不能自然的推导出“权利和义务具有相关性”的结论。所以,理论家必须在反省相关性主张的各种可能性的基础上,才能做出权利和义务是否存在此种性质的最终判断,这就是我在这篇文章中所欲实现的任务。为此,这篇文章将由两个大的部分组成:第一,“权利和义务存在相关性”这个主张到底意味着什么?我将从中区分出三种具体的主张。第二,反省相关性的三个具体主张,最终证明它们都存在理论上的困难。所以,我的最终结论将是:权利和义务之间不存在“概念上的”相关性,尽管在实践中它们的确是经常被关联在一起的。

二、什么是权利和义务的相关性?

要想澄清“权利和义务存在相关性”这个主张,至少有两项工作是基础性的:其一,必须去判断相关性这个主张本身到底具备什么属性?其二,必须去完整说明该主张的内容由哪些部分组成?

(一)相关性主张的性质

1.作为一般性主张的相关性

虽然法律人通常主张的是“法律权利和法律义务存在相关性”,但“权利和义务存在相关性”显然是更为一般化的判断。之所以说它是一般化的,是因为我们通常认为,在道德权利、习惯权利以及法律权利这些具体的权利类型的背后,存在一个关于权利的一般性概念。如果理论家认为道德权利、习惯权利或者法律权利会与各自对应的义务之间形成相关性关系,那么通常最为可能的原因将是,由于权利和义务“在一般意义上”存在着相关性所导致的。所以,这篇文章不仅仅检讨是否法律权利和法律义务存在相关性,而且也在根本上检讨权利和义务是否具备相关性的问题,这使得我在文章中所援引的例子并不局限于法律领域。

当然,可能有一种反对看法这样认为:根本就不存在一般意义上的权利概念,而只是存在道德权利、习惯权利以及法律权利这些具体的权利类型。由此会引发两种论证效果:一方面,从一般意义上讨论权利和义务的相关性的做法必然无效;另一方面,即使理论家能够证明道德权利或者习惯权利不具备相关性,但是这并不能作为反对法律权利具备相关性的依据。由于这个话题本身就太过复杂,无法被这篇文章容纳,所以我只能首先假定存在一般意义上的权利概念。这个假定的初步正当性根据在于:毕竟道德权利、习惯权利以及法律权利共享了“权利”这个语词,除非你能说清楚这三种具体的权利实际上指的根本是不同的事物,否则并没有充分的理由认为它们每个都是独特的。

仅就法律权利而言,如果真像本文结论呈现的那样,权利和义务不存在一般意义上的相关性,那么即使法律权利和法律义务之间的确存在相关性,它也必定来自于其他的原因,例如特定法体系的制度安排。然而,必须注意的是,此时如果有人提问“为什么法律权利和法律义务之间存在相关性”,答案就不再是“因为权利和义务存在一般意义上的相关性”,而只能是“这是特定制度安排的结果”。换言之,“法律权利和法律义务之间存在相关性”就不再是理所应当的答案,因为特定制度安排可能会以有别于相关性的方式,在民众和国家机关之间的复杂关系中配权利和义务,而且我们也没有理由来指责这样的做法。

2.作为性质判断的相关性

任何否认权利和义务存在相关性的做法,所受到的第一个质疑总会是这样的:那你怎么解释权利和义务经常一起出现的现象?这个指责貌似严厉,但是只要注意到“二者存在相关性”与“二者通常一起出现”是两个不同性质的主张,就很容易驳回这样的疑问。

显然,“二者是否存在相关性”是一个性质判断,而“二者通常一起出现”是一个程度判断,它们之间的差别非常明显:对于性质判断而言,我们只能给出“有/无”或“是/否”之类的属性上的回答,对于程度判断而言,却只可能做出“在多大程度上如此”之类的回答。例如,“某人的性别”显然是个性质问题,我们只能回答说“他(她)是男的或女的”,而不能说“他(她)在多大程度上是男的、又在多大程度上是女的”;而对于“洗澡水热了没有”这样的问题,我们只能做出“刚热、热了、很热、有点烫了”之类的程度性回答。并且,不像“男女”存在公认的生理标准以便区分,程度判断无法提供准确的判断标准,所以对于到底什么是“热”、“很热”、“发烫”,几乎完全依赖于个人的判断。

同理,在面对“权利和义务是否具有相关性”这个性质问题时,可能的答案只有“存在或不存在”这两个,而不是“在多大程度上”存在相关性;在面对“权利和义务是否经常一起出现”这个程度问题时,可能的答案是它们“在多大程度上”伴随在一起。因此,“权利和义务的相关性”这个性质判断,准确的表达将是这样的:必然的,权利和义务具有相关性。在这篇文章中,我努力证明的就是它的反题:不必然的,权利和义务具有相关性。这其实从另一个侧面说明它为何得以区别于“二者通常一起出现”这命题,因为“不必然的,权利和义务具有相关性”与“二者通常一起出现”,这两个主张之间存在着无矛盾的相容关系。

(二)相关性主张的层次

现在,我们已经知道两件重要的事情:1.权利和义务的相关性并不是一个仅限于法律领域的主张,它是关于权利(和义务)之一般属性的判断;2.相关性主张本身是一个性质判断,而不是程度判断,该主张的完整表达式就显现为“必然的,权利和义务具有相关性”。因此,无论支持还是怀疑这个主张,接下来的任务都自然是去逐层说明这个表达式的具体意涵,然后才可能展开论辩。

那么,相关性主张到底会包括什么样的内容?在日常经验中,相关性主张(必然的,权利和义务具有相关性)通常被表达为下面两个耳熟能详的短语:其一,有权利就有义务,有义务就有权利;其二,不存在无权利的义务,也不存在无义务的权利。或者可以援引罗斯(David Ross)的表述方式:1.A对B的一种权利意味着B对A的一种义务;2.B对A的一种义务意味着A对B的一种权利;3.A对B的一种权利意味着A对B的一种义务;4.A对B的一种义务意味着A对B的一种权利。[3]显然,其中1、2两项表达的就是“有权利就有义务,有义务就有权利”;3、4两项表达的就是“不存在无权利的义务,也不存在无义务的权利”。

不过,可能会有论者认为,上述表达可以进一步化约为更简洁的表述方式,无论是进一步精简为“有权利就有义务,有义务就有权利”,还是“不存在无权利的义务,也不存在无义务的权利”。但是,基于以下两个方面的理由,这样的做法必然错误:第一,主体上的明显不同。显然,以上四个表述均涉及到“我(A)”和“你(B)”这两个行为主体。其中,1、2两项表达中涉及的是两个主体之间的相互关系(A←→B),而3、4两项表达中涉及是两个主体之间的单向关系(A→B)。例如在“我承诺将汽车借给你”的情形中,表述1的意思是说,“我有义务借给你汽车”意味着“你有权利使用我的汽车”;表述2的意思是说,“我有权利要求你归还汽车”意味着“你有义务归还汽车”;表述3的意思是说,“你有权利使用我的汽车”意味着“你也有义务归还汽车”;表述4的意思是说,“我有义务借出汽车”意味着“我有权利要求归还汽车”。

第二,上述四个表述中所包含的“意味着”这个重要的语词可以做两种不同的理解,其中,前两项表述当中的“意味着”这个语词,所要表达的是一种“逻辑关系”或者“语义上的等值关系”,即“A对B的一种权利”在逻辑上或者语义上等值于“B对A的一种义务”,“B对A的一种义务”在逻辑上或者语义上等值于“A对B的一种权利”。然而,后两项表述当中的“意味着”这个语词,就不再是一种纯粹的“逻辑关系”,其中必然包括道德辩护(moraljustification)的味道,[4]59即“A对B的一种权利”与“A对B的一种义务”,不仅仅是逻辑上的等值关系,而且前者以后者为道德辩护条件;同理,“A对B的一种义务”与“A对B的一种权利”,也不仅仅是逻辑上的等值关系,而且前者也以后者为道德辩护条件。简言之,逻辑关系是说,“我对你拥有一项权利”在逻辑上等于“你对我负担一项义务”,反之亦然;道德辩护关系是说,“我之所以对你拥有一项权利”,道德上的根据是“我对你负担了一项义务”,反之亦然。所以,前两个表达是纯粹的分析性话题,其中并不包含道德辩护这个评价性的部分;而后两个表达则是半分析性、半评价性,其中必然涉及道德辩护的评价性部分。

不过,这些并不是相关性主张的全部内容,上述表述中还隐含着一个非常重要的部分,即权利和义务的相互相关性。这是因为,以上四个表述主要是在“我-你”关系中相关性问题的说明,如果脱离主体而只关心权利和义务的话,那么它们必然同时意味着“权利和义务相关”且“义务和权利相关”。这一点表明:权利和义务的相关性主张必然蕴含的是,这种相关性是相互的,它们之间是相互关联在一起的。所谓的“相互”相关性,指的是“存在做φ的权利”必然蕴含着(imply)“存在与做φ有关的做γ的义务”,同时,“存在有做γ的义务”必然蕴含着“存在与做γ的义务有关的做φ的权利”。用俗话来讲就是:有权利就有义务,且,有义务就有权利。必须注意,其中最关键的字眼是“同时/且”这样用以表示并列关系的联系词。换言之,相互相关性,并不能仅仅等同于“存在做φ的权利”必然蕴含着“存在与做φ有关的做γ的义务”(有权利就有义务),也不能仅仅等同于“存在有做γ的义务”必然蕴含着“存在与做γ的义务有关的做φ的权利”(有义务就有权利),它还有第三项要求:上述两项要求必须同时存在。这表明,无论是有权利就有义务、还是有义务就有权利,都只能被视为片段的相关性主张。因此只能说,要么仅仅权利与义务具备相关性、要么仅仅义务与权利具备相关性,而不是权利“和”义务之间具备相关性。

到此为止,我们可以呈现完整的相关性主张了,它包括三个层次的具体主张:第一,相互相关性,即不但权利与义务相关,而且义务与权利相关;第二,“有权利就有义务,有义务就有权利”这个纯粹分析性的话题;第三,“不存在无权利的义务,也不存在无义务的权利”这个带有道德辩护味道的话题。所以,要想反省权利和义务之相关性命题是否成立,实际上就是在检验这三个具体的子命题能否成立,因此文章的剩余部分就按照刚才的顺序,依次处理这三个子命题。不过在开始具体讨论之前,还是有两个问题需要交代:其一,由于这三个命题在逻辑上是相互独立的,因此妥当的处理方式就是分而治之,而不是合并讨论。其二,一如开始所言,这篇文章主要致力于分析性的努力,因此除非必要,否则我将不触动第三个子命题当中的道德辩护部分。

三、相互相关性与对世义务

权利和义务的相互相关性命题,实际上意味着权利和义务并不存在谁先谁后的优劣顺序。对于“谁先谁后”这个顺序问题,至少同时存在两种理解方式:其一,辩护性或者道德式的理解方式,即要么权利是义务的辩护/道德依据,要么义务是权利的辩护/道德依据;其二,分析性的理解方式,即要么权利在概念上或逻辑上先于义务,要么义务在概念上或逻辑上先于权利。这表明,相互相关性的支持者会同时反对以上两种说明方式:他们既不认为权利和义务之间存在谁是谁的辩护/道德依据的问题,也不认为它们之间在逻辑上谁先于谁。因此,像德沃金这类将权利视为道德基础(right-based morality)的理论家,[1]必然反对相互相关性命题,因为他们将会认同权利具备道德优先性地位这个主张。不过,前文已经说过,我并不想过多涉及辩护/道德的问题,因此接下来,我将给出一个分析性的意见,来反对相互相关性的主张。我所采取的策略,并不是去证明在逻辑上权利还是义务具备优先地位,而是去证明一项与相互相关性命题相反的主张:义务并不必然蕴含权利。我将主要讨论两个例子来实现这个论证任务:其一,我在公共汽车上有给年长者让座的义务,那么这是否蕴含着他有“权利”要求我让座?其二,我有不得残忍对待动物的道德义务,并且这是否导致动物有权利要求我不这样做?

(一)年长者有要求年轻人让座的“权利”吗?

写作本篇文章时,出现了一个这样的新闻:在公共汽车上,一个年长者要求坐在座位上的年轻人给他让座,未获同意之后坐在年轻人身上,以迫使他离开座位。就该情形而言,人们通常会普遍认为,年轻人至少有给年长者让座的“道德”义务,如果年轻人没有主动落实这项义务,他拒绝让座或不加理会的行动显然是应受道德批评的。然而问题在于:年长者能够提出这样的要求吗?或者用逻辑的方式来说:年轻人给老年人让座的道德“义务”是否蕴含着老年人有要求年轻人让

像让座的道德义务不蕴含要求让座的道德权利一样,日常生活中存在很多此类的道德义务。伦理学家早就注意到这种情形,他们认为“人在道德上有慷慨的义务、仁慈的义务、行善的义务等等,可一个受到慷慨和仁慈对待的人,或更广泛地说,任何一个人,他是否能理直气壮地声称自己拥有受到慷慨和仁慈对待的道德权利呢?……说凡一个人对另一个人有义务的地方,这另一个人就有要求履行这一义务的权利,这一反题并不为真,因为有博爱(仁慈)的义务存在,而这种义务并不赋予相应的权利”。[4]也就是说,当我看到某地发生严重自然灾害时,我有尽自己所能捐款的道德义务,但是灾区民众却没有“要求”我或者其他民众捐款的权利。

那么,为什么会出现这种情形?这涉及到“年轻人让座义务”的性质。具体来说,该义务的完整表达形式是“年轻人对所有年长者均具有让座的义务”,这显然是一种对世义务,即这是一种针对所有适格对象的义务、而不是只针对特定对象的义务。那么如何理解对世义务的性质?

首先,对世义务所针对的是“潜在的”所有适格对象(所有年长者Qs),而不是特定情形中的具体适格对象(特定年长者Q);所以,特定适格对象Q,并不能仅因此便拥有要求特定义务人P让座的权利,因为仅从该项关于Qs的义务本身,并不能推导出特定Q具备这样的资格。同时,这项对世义务也不能被简单换算为赋予所有的适格对象每人一项“要求让座”的具体权利,这样的做法至少也是不公平的,因为义务人P所负担的就不再是“一项”义务,而是“无数项”义务。

最后,即使具体化的条件加入,使得Q拥有要求P让座的权利,但是“P负有让座给Q的义务”与“P对Qs负有让座的义务”这两者也是不同的类型,前者显然是针对特定权利人的对人义务,而后者始终保持着对世义务的基本性质。这表明,一旦附加其他条件,使得Qs具体化为Q,但是义务的类型已经发生变化,所以不能将Q的权利视为来自于那项对世义务。

(二)动物有权利要求我们不得残忍对待吗?

刚才的所有说明建立的前提是:将对世义务理解为对所有适格对象(Qs)的义务,这是对世义务的唯一理解方式吗?先让我来说明一下,这为什么是个问题。直觉上看来,对世义务就是对所有适格对象的义务的总和,所以始终无法排除将对世义务转化为无数个具体对人义务的可能。如果这种可能性不被杜绝,那么相互相关性的主张就有可能成立。因此,我将转而讨论针对动物的义务,以便最终来说明,对世义务的恰当理解方式究竟是什么,而且随后将会看到,这一点事关整篇文章的基本立场。

同样是新闻报道:某黑熊养殖场在熊的身上插了导流管以便随时获得熊胆汁,这个作法引发了激烈的道德批评。批评者可能援引各式各样的理由来谴责养殖场的行动,但在我看来,如果不能最终证明“只有素食主义是道德上正确的”,那么我们就在道德上是可以利用动物的,无论是为了实现温饱、还是比如治病等其他的目的。例如,假设你认为因为引发黑熊的疼痛所以养殖场的作法错误,那么各类屠宰场就只好关门大吉。因此,最恰当的理由只可能是,我们拥有“不得残忍对待”的道德义务,无论残忍对待的对象是他人、还是人之外的其他动物。所以,屠宰场当然可以宰猪杀羊,但却不得将活羊架在火上变成烤全羊;同理,我们当然可以利用熊胆汁的药用价值,但是却不能以这种残忍的方式来利用,因此养殖场的作法在道德上一定是错误的。

千万不要忘记,我所要讨论的仍然是“相互相关性”这个话题。同让座的义务一样,“不得残忍对待(动物)”的义务,显然也不蕴含着“动物有要求不得被残忍对待”的权利。不过,反对者可能这样认为:虽然动物不能提出这样的权利性要求,但是动物的主人可以,所以相互相关性的主张仍然足以成立。姑且不论“流浪猫”、“流浪狗”这样的无主动物,即使对于那些有主动物而言,这样的说法也是错误的,因为我们负有的义务并不针对动物主人,否则在相互相关性的逻辑之下,它就变成了“不得残忍对待动物主人”的义务,而不是“不得残忍对待动物”的义务。然而,反对者可能进一步回应说动物主人的角色类似于监护人,但这样的说法至少是仍有难题的:监护人并不认为自己是权利拥有者,他的全部举动均在于如何保护被监护人的权利;但是动物主人却会认为自己就是权利拥有者本人,他的所有举动都是为了落实对自身权利的维护。

再次的,同让座的义务一样,“不得残忍对待(动物)”的义务,显然也是一种对世义务。所以我想,你可能迷惑于我的论证方式:既然已经有了让座的例子,为何还需要黑熊的例子?这是由于问题使然。在让座的例子中,我们始终无法最终杜绝对世义务被化约为无数对人义务的可能性;而一旦如此,那么对世义务与对人义务之间的区别就只是程度上的,我们也就无法进一步准确说明对世义务的性质。不过,黑熊的例子一旦加入,就会很容易说明将对世义务理解为无数对人义务的方式是错误的,否则“不得残忍对待动物的义务”将会被转换成“不得残忍对待动物主人的义务”。换言之,由于(1)“不得残忍对待动物的义务”明显不同于“不得残忍对待动物主人的义务”,并且(2)“不得残忍对待动物的义务”并不蕴含“动物有要求不得被残忍对待的权利”,所以结论(3)对世义务无法被还原为无数单个对人义务。

但问题随之而来:那么对世义务的恰当理解方式究竟是什么?在我看来,只能将对世义务理解为对于“社群”(community)的义务、而非针对单个个体的义务。这是因为:任何的社群如果能够存在,无论其最终目的究竟为何,其基础性的条件必然都是某种类型的合作(cooperation)。“合作”本身,一方面意味着,会导致某些个人行动以外的重要好处,否则我们会缺乏合作的动机;[5]另一方面意味着,单个合作者必须在考虑其他合作者的同时,抑制自己选择上的任意性,否则合作无以展开。由于“我有义务做/不做一件事”的意思是说“即使我喜欢或者不喜欢这件事,我也必须做/不做它”,所以如果可以将义务视为对选择的某种限制,那么这种致力于实现“合作”的义务就必然是不指向特定个体的对世义务,因为它仅仅指向“合作”这件事情本身;换言之,对世义务指向的是以合作为基础的社群。如此一来,对世义务就无法被理解为针对任何单个个人的对人义务,并且当然也就无法与权利之间形成有效的对应关系。

四、有权利就有义务吗?(一)——Hohfeld的权利理论

刚才通过让座和黑熊这两个例子,我想说明如下问题:其一,由于相关的义务不存在对应的权利,所以“权利蕴含义务且义务蕴含权利”这个相互相关性主张一定破产;其二,其中的关键在于,这些义务是典型的对世义务,它们不应当被化约为无数对人义务,而应当被视为对社群的单一义务。由于后面我还会继续讨论对世义务的问题,因此暂且搁置这个部分。回转到相互相关性这个命题。必须注意到,该命题的重要功能是使得“有权利就有义务、有义务就有权利”这个分析性的主张与“没有无权利的义务、没有无义务的权利”这个半分析、半辩护的主张结合成一个相互支持的整体。换句话说,我们之所以在面对相关性主张时,通常不假思索的“有权利就有义务、有义务就有权利,没有无权利的义务、没有无义务的权利”,就是因为相互相关性的存在。反过来讲,一旦相互相关性主张被证明是错误的,那么这四句话就会从相互依存的状态下解脱出来,成为各自独立的具体主张,每句话的成立不再依赖于另外一句的有效性。具体而言,相关性命题将会展现为以下四个独立的表达式:有权利就有义务,有义务就有权利,没有无权利的义务,没有无义务的权利。

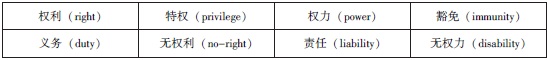

按照事先的安排,本部分以及下一部分将用于处理“有权利就有义务”与“有义务就有权利”这两个分析性的主张。不过,由于刚才相互相关性的讨论已经说明“有义务并不蕴含有权利”,所以实际上我们只剩下“有权利就有义务”这个单一话题需要处理:它最终能够成立吗?我所采取的基本论证策略,是从霍菲尔德(Hohfeld)的经典权利理论出发,来反省相关性的分析性命题。[6]我将证明:主张权(claim)的确存在相关性的特性,即有权利就有义务,而其他的三项权

第三,如果那辆汽车是我的,并且你请求我将它借给你,显而易见的情形是:仅有你的请求是不够的;或者说,仅仅是你单方面的意志并不足以发生关于汽车的规范关系(normative relation)的改变。所以,对于请求我借出汽车的任何人而言,1.我可以豁免于“出借汽车”的要求;2.任何人也没有要求我一定要借出汽车的“权力”(或者说,在出借汽车的问题上是“无权力”的);3.我也没有只要你提出借汽车的要求,我就负担一定借给你的“责任”。以上情形,既说明了表格中的相关关系,即我有豁免(于改变的权利),意味着你于此是“无权力”的;也说明了相反关系,即我有豁免(于改变的权利),则我没有只能照你说的做的“责任”。

第四,如果那辆汽车是我的,并且你请求我将它借给你,而我最终同意了你的请求。显然,是“我的同意”、而不是“你的请求”使得你拥有了“使用我的汽车”的权利,而我一旦同意“借给你汽车”,那么你就有责任接受这种规范关系的改变。所以,对于请求我借出汽车的任何人而言,1.我有“权力”同意或者不同意借给你汽车,并且我一旦同意,那么就会造成我和你之间的规范关系的而改变;2.一旦我“同意”借给你汽车,那么你就有“责任”认同这种规范关系的改变;3.你在“我是否借出汽车”的问题上是无权力的。以上情形,既说明了表格中的相关关系,即我有“权力”改变规范关系,那你就有“责任”遵从这种改变;也说明了相反关系,即我既然有“权力”导致规范关系的改变,则我就不会“无权力”那样做。

由此,霍菲尔德那些抽象概念的含义就变得清晰起来:1.最常被使用的权利(right)概念其实就是所谓的主张(claim),即要求他人履行特定的作为义务或者不作为义务,因此作为主张的权利一定会与特定的作为义务或不作为义务之间形成对应关系。仅此而言,我们必须承认权利和义务存在对应关系,即有(作为主张的)权利即有义务。也是在这个意义上,人们通常将“主张”叫做真正的权利(real right),并且将于主张对应的义务叫做直接义务(directed duty)。[7]所谓的“特权”实际上指的就是“自由”(liberty),哈特给了特权或者自由经典的含义,即当权利人在某事(或某物上)拥有特权或自由时,就意味着他既没有做这件事的义务、也没有不做这件事的义务。同时,这表明他方不但不得阻碍或者干涉该项自由的义务。3.当权利人可以基于自己的意志来改变包括自己和他人在内的规范关系时,那么它就拥有被叫做权力(power)的权利;并且,一旦权利人运用了这种权力,那么权力所指向的对方将会因为规范关系的改变,担负特定的“责任”。需要说明的是,此处的权力由于能够导致规范关系的改变,因此它特指某种规范性权力(normative power),而不同于纯粹暴力运用的物理权力(physical power),其间的主要区别在于,前者、而非后者必然主张自身是正当的。4.而一旦拥有被叫做“豁免”的权利,则意味着权利人可以免受他人以运用权力的方式来改变其规范关系;或者说,拥有豁免的权利人会导致其他人“无权力”来改变自身的规范关系。

到目前为止,霍菲尔德那些抽象的概念就变得清晰起来,而且也可以说明为什么这套理论会在理论上具备如此的重要性。这是因为,这些精致的分析合在一起给日常实践中的复杂权利现象以清晰的说明,使得我们掌握了理解权利现象的认识工具。除了这个较为一般的意义意外,仅就相关性这个话题而言,霍菲尔德有关对应关系的讨论,隐含着他认为所有的权利类型都与特定的义务类型之间形成相关性的联系。所以这是本节(以及下一节)不得不选择霍菲尔德理论作为主要关注对象的主要原因。同时,在上一段中,我已经承认:作为主张的权利必然与特定义务之间形成对应关系,于是接下来需要讨论的问题就变成了这幅模样:作为特权的权利、作为权力的权利以及作为豁免的权利与义务之间形成对应关系吗?如果答案是肯定的话,那么“有权利就有义务”这个相关性的分析性主张即获成立;反之,我们则可以说,在属性上讲,相关性主张并不成立,即使作为主张的权利的确具备该种性质。

(二)霍菲尔德理论的一个问题:两个独立的系统?

直观上来说,要想证明霍菲尔德的后三种权利类型——作为特权的权利、作为权力的权利以及作为豁免的权利———不具备相关性的特质,至少有两个论证策略可供选择:其一,逐一去证明这三种权利类型并不具备相关性的特质;其二,找到这三种权利类型的某种共同之处,然后由此共同点出发来说明为何这些权利类型不具备相关性的特质。比较而言,我认为后一种论证策略是明显更佳的选择,这不仅仅是论证是否经济的考虑使然,更重要的是,三种权利类型的共同点会提供一种较为釜底抽薪式的反驳。所以,重新回顾霍菲尔德的权利理论并寻找三种权利类型的共同之处,就成为下一节讨论的基本出发点。不过,在展开这项工作之前,先要完成一个预备性的工作。因为,如果要想从后三类权利中找到共同点,这实际上相当于重构霍菲尔德的权利理论,所以我们必得去说明一个问题:霍菲尔德的权利理论到底存在什么样的缺陷,以致于必须重新进行构造?并且,这个问题怎样使得后三种权利类型获得了一个共同点?

在霍菲尔德提出那套著名权利和义务理论之后,理论家的工作沿着两个基本方向前进:其一,是试图将这套理论进行再一次的化约,看看能否找到更小的概念公约数,以便将霍菲尔德这套看似极其复杂的理论以较为简化的方式呈现出来,虽然此类工作至今仍不算成功。其二,是通过发现霍菲尔德所给出的这些基本结构所存在的困难,然后做一些理论重构的工作,这项工作目前成为后继者的主要努力方向。但不管怎样,以上这些努力所带来的重要结果是,理论家开始更加重视这八个权利和义务的最小概念的某些内部关联,而在霍菲尔德的时代,他自己以及同时代的学者并未注意到这些其实非常重要的部分。

如前所述,霍菲尔德以八个权利与义务的最基本概念和相关、相反这两组最基本的关系,构造出关于权利和义务实践的完整概念体系。然而,在我看来,这些说法当中存在一个严重的问题:表面上看起来完整的概念体系的内部存在严重的断裂现象;换言之,霍菲尔德所给出的并不是“一幅”完整的权利和义务的图画,而是由“两幅”独立的图画拼接在一起的画面。也可以说,表面上相互表现为相关关系或者相反关系的八个概念,其实是由两组独立的、各自包括四个概念的相关关系和相反关系所组成。具体而言,权利(主张)、特权(自由)、义务与无权利这四个概念以及它们之间的相关和相反关系是一组,权力、豁免、责任和无权力这四个概念以及它们之间的相关和相反关系是另外一组。图示如下(对角线用来代表相反关系,而竖直线用来表示相关关系):

也因为如此,才更加容易理解,为何我会在上一节中承认作为主张的权利必然具备对应性的特质。原因就在于:此种权利断言遵循了“A有关于B做φ的权利”,其中必然蕴含着B这个义务人以及相应的义务。如果一旦丧失权利和义务对应的色彩,那么在相关的权利断言中,B这个义务人就不再拥有适当的位置,那么作为主张的权利与作为权力的权利,就无法进行有效的区分。所以,哈特甚至将这种“作为主张的权利”直接叫做“与义务对应的权利”(rights correlative to obligations)。[10]与此同时,这也反向蕴含着说:展现为“A有做φ的权利”的权利类型,其实并不具备对应性的特质,否则它们也就无法与另外一种权利断言保持明显的区别了。所以,由于在权利断言的结构上存在如此重要的差别,因此子图示1和子图示2之间才会显得貌似并无关联。

一阶与二阶关系的形成,至少需要两个基本条件:其一,存在两个表面上相互独立的人或事,简称为P和Q。其二,这两个人或事之间存在单向的指向关系,即只存在P→Q、但不存在Q→P;或者说,“Q是否有效”要基于“P是否有效”,但“P是否有效”却并不基于“Q是否有效”。依照这两个基本条件,我们就可以说军队里的连长和排长、排长和班长之间就存在一阶和二阶的关系。例如,就“连长命令排长挑选他排中最强壮的战士,排长挑选出了战士甲”的情形而言,表面上连长和排长是两个独立的人,但就挑选战士甲这件事情而言,排长的权力来自于连长的命令。显然连长有资格下这样的命令,所以排长也可以展开挑选的工作。因此,在刚才的关系中,排长就是一阶,而连长就是二阶。

现在的问题是:为何两个子图示之间会存在一阶与二阶的关系?理由很简单,因为子图示2指向子图示1,但子图示1并不指向子图示2;或者也可以这样说,子图示2中的权利类型是针对(子图示1中的)权利的权利,而子图示1中的权利并不是针对(子图示2中的)权利的权利,而是针对权利人之行动的权利。最明显的是,属于子图示1中的作为主张的权利是能够基于子图示2中的作为权力的权利所创造出来。还是借汽车的例子,当我拥有一辆汽车的时候,就可以将它借给任何人(形成新的规范关系),所以我有权利(权力);当我答应将它借给你的时候,你就可以要求我将汽车交给你,这是你的权利(主张)。显然,在出借汽车这件事情上,我拥有权利(权力)是使得你因此有权利(主张)的先决条件;否则,在通常情形之下,至少你因我的同意而获取的权利(主张)是有瑕疵的。所以,这其中的逻辑关系必然是“权利(权力)→权利(主张)”,而不是“权利(主张)→权利(权力)”,因为权利(主张)是指向权利人的行动,即“权利(主张)→行动”。所以,主张是一阶权利、权力是二阶权利。同理,子图示1中的都是一阶权利或者一阶义务,它们指向权利人或义务人的行动;而子图示2中的权利和义务是二阶权利或者二阶义务,它们指向子图示1中的一阶权利和一阶义务。

(二)重构权利的一阶与二阶关系

由于铺垫的时间太长,以至于有的读者可能已经忘记我在讨论什么样的问题,因此重整论证以便提醒就变得重要起来:上一节和本节的目标是用来证明“有权利就有义务”这个相关性命题是错误的,虽然作为主张(claim)的权利的确具备这个特点;换句话说,依照霍菲尔德的理论,这意味着特权(自由)、权力和豁免并不具备相关性的特点。刚才的一系列工作的目标是,通过权利断言的类型说明为何存在两个貌似独立的子图示,通过一阶与二阶的关系说明这两个子图示是如何成为一个整体的。由于“A有关于B做φ的权利”这个权利断言必然预设B这个义务人,所以具备此种形式的权利类型将会拥有对应性的特质;而“A有做φ的权利”这个权利断言并不预设义务人的存在,所以具备该种形式的权利类型将不会具备对应性。于是,属于前种的一阶权利类型——作为主张的权利和作为特权的权利——就具备对应性,而作为后者的二阶权利类型——权力和豁免将不具备对应性。然而,一个矛盾此时立刻呈现出来,它主要表现在“特权(自由)”这种权利上,即我要论证的是特权不具备对应性,但刚才行文中的自然结论却是特权具备对应性,这个矛盾如何解决?这又意味着什么?这就是本节接下来所要处理的全部问题。

1.重构的必要性:两个难题

A.特权(自由)与“A有关于B做φ的权利”

如果说权利(主张)的确符合“A有关于B做φ的权利”这个权利断言的结构,但同属于一阶权利的、作为双重自由的特权,却很难被表达为这种断言形式。[9]例如“我有在家里看书的自由”这个特权,并不需要“特定义务人B做出特定的行动(φ)”作为我实现该项特权的前提条件。必须要注意,“B做出特定的行动”当中自然包括“不得阻碍我在家看书”这样的消极行动,我真正要表达的是“并不存在特定义务人B”这个部分。换言之,当你拥有权利(主张)时,必然匹配一个特定的义务人B,所以此时权利和义务必然是对应的;但是,同属于一阶权利的特权(自由),由于并需要不匹配特定义务人,所以我们很难说该种权利存在对应性。进而言之,即使此时承认存在对应性,特权(自由)也仅仅与一项对世义务——任何人不得阻碍我在家看书的自由——匹配在一起。但是,对应对世义务的特权(自由),却无法被重述为“A有关于B做φ的权利”这的权利断言形式,而只能展现为“A有做φ的权利”的形式。[10]

B.哈特论权利

作为权利之选择理论(choice theory)的经典作家,哈特认为权利就意味着某种选择的自由。在他看来,如果某人在某件事情上拥有权利,此时他就相当于是一个小的主权者。之所以这样说,是因为权利人所拥有的控制能力包括三项:1.权利人可以取消或放弃义务,也可以让它保持原貌;2.权利人在义务被违反,可以选择是否诉诸法律强制机制;3.对于因义务人违反义务而带来的损害,可以选择是否要求赔偿。[10]所以,哈特接着说,由此可见作为主张的权利的核心其实就是权力(power),因为当拥有提出主张资格的权利人,无论是决定放弃某项义务要求、还是决定执行某项义务,义务人所处的规范关系均已经因此发生改变,这明显是权力的典型运用效果。[10]然而问题是:除了权力这个部分以外,作为主张的权利实际上还具备特权(自由)的特点,因为权利人由此具备要求义务人是否落实义务的双边自由,而双边自由正好是特权的典型特征。所以,作为主张的权利实际上与权力和特权(自由)均存在重要的关联,这个结论应然不存在问题。由于哈特是将边沁和霍菲尔德的权利理论合并讨论的,所以“豁免”这个边沁的理论中并不包含的权利类型,哈特其实着墨不多。[10]不过,在我看来,如果他关于“权利人就是小型主权者”的主张不发生实质改变的话,那么作为主张的权利之中当然也会包括豁免的部分,即起码在民事权利的领域,他人通常没有能力改变权利人和义务人之间的规范关系,而这正是豁免这个概念的主要含义。可是,困难却在于:“作为主张的权利当中包括特权(自由)、权力和豁免”这件事情到底意味着什么?

2.新的一阶与二阶

现在我们已经得出了两个结论:其一,依照权利断言的基本类型,只有作为主张的权利表现为“A有关于B做φ的权利”的形式,而特权(自由)、权力和豁免这三种类型的权利却表现为“A有做φ的权利”的形式。其二,作为主张的权利当中包括特权(自由)、权力和豁免这些要素。除了这两者以外,其实还有第三个结论隐含其中:特权(自由)、权力和豁免这三种权利类型,由于受权利断言上的类型所限,因此它们自身却不包括作为主张的权利这个要素。结合以上这三个方面,情形就逐渐清晰起来:将作为主张的权利和特权(自由)视为一阶权利、将权力和豁免视为二阶权利,这个传统看法一定是错误的;如果一阶与二阶这个基本架构仍要坚持,那么只能是这样的,即只有作为主张的权利是一阶权利、而特权(自由)、权力和豁免则是二阶权利,否则就无法与刚才的三个结论保持一致。

显然,一阶与二阶这个基本架构是不可放弃的,因为作为主张的权利当中包括特权(自由)、权力和豁免这些要素,但特权(自由)、权力和豁免这三种权利类型却不包括作为主张的权利这个要素,[12]这本身就是典型的单方指向的一阶与二阶的关系。于是,我们终于找到了特权(自由)、权力和豁免这三项权利类型的共同之处:它们都是指向作为主张的权利的二阶权利。并且,由于它们还具备“A有做φ的权利”的权利断言形式,所以自然的结论就是:这三种权利类型并无特定行为人(B)的义务与之形成对应关系。那么,我们是否就能说它们因此不具备对应性的特点呢?仍然言之过早,因为从“A有做φ的权利”这个断言形式上看,一个可能的结论是:特权(自由)、权力和豁免会与对世义务形成对应关系,如果这个看法是正确的,那么有权利就有义务的相关性命题将重新成立。所以为了最终反驳这一命题,接下来就有必要重新审视对世义务,看看能不能从中找到反对“特权(自由)、权力和豁免与对世义务存在对应关系”的可能性。

(三)再论对世义务

我们现在的问题是:特权(自由)、权力和豁免会与对世义务存在对应关系吗?直觉上看起来是存在的。让我拿个所有权的例子来做说明。我拥有一辆汽车,在霍菲尔德理论中,这通常意味着三件事:其一,特权(自由),即我想怎样使用这辆汽车就怎样使用,任何人都负有不得阻碍的义务;其二,权力,即我可以通过将汽车借给你或者卖给你等方式形成规范关系上的变化,任何人也不能阻碍;其三,豁免,即只要我表示拒绝,那么任何他人都无法导致基于这辆汽车的规范关系的变化。显然,这三种权利能否真正得到落实,严重依赖于对世义务。甚至可以这样说,如果不是所有人都负担“不得阻碍我自由使用、创制规范关系、免于他人改变”之类的对世义务,那么就不能说我(权利人)拥有对这辆车的所有权。所以,特权(自由)、权力和豁免必然蕴含对世义务,这难道不是自然而然的吗?

这样的看法太过乐观。请回想我在讨论熊胆这个例子的时候,有关对世义务的说明:这是一种指向社群(community)、而不是个人的义务。现在我将从另一个角度补强有关对世义务的论证。刚才汽车的例子中,人们(或者说每个人)都负担“不得侵犯我的特权(自由)的义务”、“不得侵犯我的权力的义务”、“不得侵犯我的豁免的义务”。如果合并这些义务类型,其实它们可以归结为一个单一的表达式,即“任何人均负有不得侵犯他人权利的对世义务”。而这个看起来已经相当简洁的表达,可以被进一步精简为“任何人均负有不得侵犯他人的对世义务”。不过,立马就有论者反驳说我的作法不对:你怎么可以抛弃“权利”这个如此重要的概念呢?然而,这一点却恰恰是我主张对世义务是一种指向社群义务的根本理由。请想象,在一个不存在权利概念的政治社群中,会不会因为没有权利的概念,所以每个社群成员就因此不负担“不得侵犯他人”的对世义务?用罗尔斯的话来说,“不得侵犯他人”是我们的自然义务(natural duty),[5]即使社群中并不包括权利这个概念,但是我们都会拥有此类自然义务。当然,一旦“权利”成为该社群中的重要概念和实践,那么“不得侵犯他人”的对世义务,就具体化为“不得侵犯他人权利”的对世义务。不过必须小心,并不是因为“该社群中出现了权利现象”这个单一事实,所以派生出了“不得侵犯他人权利”的对世义务,更根本的原因在于“不得侵犯他人”这个对世义务的事先存在,因为无论在理论上还是实践上,的确可能出现根本不存在权利观念的社群。

或许我应当把话说得更明白一点:1.在我看来,为了维持社群的存在,任何成员均需事先负担“不得侵犯他人”这项自然义务;2.即使该社群不承认“权利”这个概念、也不存在权利实践,那么社群成员依然负担该项自然义务;3.如果该社群因为某些原因形成了权利观念,那么社群成员就由“不得侵犯他人”这项自然义务,派生出“不得侵犯他人权利”的对世义务;4.从“不得侵犯他人权利”的对世义务中,进一步派生出“不得侵犯他人特权(自由)、权力和豁免”这些更为具体的对世义务。[13]所以,这些对世义务并不来自于“我拥有权利”这个单一事实,而在根本上来自于“不得侵犯他人”这项自然义务。所以,就特权(自由)、权力和豁免而言,有权利就有义务的相关性命题是错误的;虽然对于作为主张的权利而言,它由于必然存在义务人(B)因而具备相关性的特质。不过,由于我们已经事先说明,相关性主张是个性质判断、而非程度判断,因此唯一可能从中得出的结论是:“必然的,有权利就有义务”这个相关性命题一定是错误的。

六、没有无权利的义务?没有无义务的权利?

按照事先的安排,关于“权利和义务对应性”这个话题的前两个主张———相互相关性与有权利就有义务———的讨论已经完成,现在只剩下最后一个主张需要考虑,它就是“没有无权利的义务、没有无义务的权利”。前面已经谈过,这个主张与前两主张在属性上存在两个重要的区别:其一,它不仅仅是个分析性命题,而主要是个辩护性命题或者道德命题:拥有权利要以负担义务为正当化条件,负担义务要以拥有权利为正当化条件。其二,它不表现为“我-你(任何人)”的关系,而是表现为“我-我”的自我指向关系(假设这也能被叫做一种关系的话),即“我”拥有权利要以“我”负担义务为正当化条件,“我”负担义务要以“我”拥有权利为正当化条件。由于刚才在“再论对世义务”的部分,我已经说明了即使在没有权利概念或者权利实践的社群,其成员同样负担对世义务,因此,“‘我’负担义务要以‘我’拥有权利为正当化条件”,这便成为明显错误的主张。所以,本节需要处理的唯一问题是:“我”拥有权利要以“我”负担义务为正当化条件吗?

(一)言论自由:一个宪法上的实例

事实上,关心“‘我’拥有权利要以‘我’负担义务为正当化条件”这个部分的作法,在实践当中其实并不罕见。仅就法律领域而言,关于(网络)言论自由与诽谤(罪)之间的关系如何,一直是理论界、尤其是宪法学界关注的重点问题。自2013年9月10日开始施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤的刑事案件适用法律若干问题的解释》,更是将相关的争论推向高潮。其中争议最多的是该司法解释第二条第一项中关于“诽谤且情节严重”的规定:同一诽谤信息被点击、浏览次数达到五千次以上、或者被转发次数达到五百次以上的。

对于这个规定,争议通常出现在两个方面:第一,同一诽谤信息到底被点击(浏览)和转发多少次才是认定“情节严重”的合理标准?点击(浏览)五千、转发五百是否条件太过苛刻?我不认为这个争论方向是有前途的,因为除了明显不合理的情形——例如点击(浏览)五十、转发五次与点击(浏览)五亿、转发五千万,其他的情形均无法被有效证明是不合理的(或者是合理的)。并且,基于标准明晰性的要求,拥有权力的国家机关就可在合理的情形中自行加以权衡,如果该国家机关的确有此项权力的话。第二,由于“次数”问题几乎没什么讨论前景,于是论者开始关注其中之国家权力运用的问题。例如,最高法院和最高检察院有制定该项司法解释的权力吗?以公权力的方式介入“诽谤(罪)”是合理的吗?等等。

然而,即使承认这两个方面的讨论是有意义的,但是其意义也是相当有限。道理在于,如果不能事先解决在这背后隐含的“言论自由”问题,以上这些讨论就会变得无的放矢。例如,即使在上述问题中均持反对意见的论者,通常都会基于《宪法》第51条的规定(中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利),认为可以对言论自由进行限制。只要你承认言论自由是可以被限制的,那么司法解释这个做法本身可能的确存在问题,但这也不过是限制“手段”的缺陷而已。如果你认为只能采取“法律保留”这种最严格的限制方式,那么立法者只要按照你所主张的,严格依照立法程序通过一个限制言论自由的有效法律,刚才所有的反对意见就会变得毫无意义。

然而,即使承认权利(滥用或超出必要限度)需要限制,但是在理论上的权利限制模式至少也有两种,以“施加义务的方式予以限制”也不过只是其中的一种方式而已。这两种方式可以被表达为L1:权利不是无限的,在遇到你自己负担的义务时就会停下来;与L2:权利不是无限的,在遇到他人所拥有的权利时就会停下来。如果L1成立,那么权利的道德相关性命题就会成立;如果L2成立,那么道德相关性命题就被证明是错误的,因为它不但不再表现为“我-我”这种形式,而且权利、而不是义务的观念成为其中最为核心的要素。那么到底哪种方式成立呢?

即使我认同“权利应当被加以限制”的说法,我也将认为L2明显具备理论优势。L1之所以是有问题的,至少有两个原因:其一,仍然是基于霍菲尔德理论,表现为双重自由的特权这个概念本身就意味着不受限制,或者不受义务的限制,言论自由就是这类典型的特权。如果关于言论自由的通常观念——“公民有言论自由,且应当受制于合理限制”——的确是成立的,那将意味着“公民只具备不得诽谤他人的言论自由”。很显然,这个通常观念之中包含着自由的部分,因为公民可以“自由的”发出不诽谤他人的言论。然而,尽管如此,但这只能被认为是一种单方自由,而非双重自由。如果“言论自由是特权”这一点没错,那么它所拥有的双重自由,实际上指的是“权利人没有义务仅以特定方式发出言论”。所以,以义务来限制权利或者当作后者的正当化条件,这在一开始就与特权(自由)的概念是矛盾的。

既然只有L2是成立的,那么它到底在表达什么意思呢?而且,人们为什么会形成与道德相关性命题一致的直觉呢?这有赖于对L2的进一步说明,在我看来,L2所表达的是一种权利冲突(conflict of rights)的观念。还是拿言论自由为例,L2的意思是说同时存在两项权利,即“我有言论自由这种政治权利”(R1)与“你有免受侵害的权利”(R2)。此时有三种情形:1.如果R1和

2.借用霍菲尔德的术语,我认为特权(自由)、权力和豁免是二阶权利,它们用来指向作为一阶权利的权利(主张)。其中,特权(自由)和权力是积极的,用以使得权利人在拥有权利时,可以依自己意志行事;豁免是消极的,用以排除他人(或者公权力)对权利人意志选择的限制。用哈特的话来说,这是一种“小型主权者”的地位,因此在实质理论上,我认同哈特的选择理论或者传统的意志理论,反对利益理论。不过限于篇幅,此处无法详述。

3.义务赋予1:特权(自由)、权力和豁免这些二阶权利可以派生出作为一阶权利的权利(主张),因此权利(主张)当中必然包括以上这些面向。不过,权利(主张)最重要的特点在于,它与义务之间形成对应关系,所以断言形式是“A有关于B做φ的权利”。因此可以说权利是赋予义务的根据。举例说明,我基于权力将汽车借给你,然后我就有权利要求你到时归还汽车,你就有义务准时归还。显然,如果我没有运用权力(借给你汽车),我就没有“要求你准时归还汽车”的权利(主张),你也不会因此有“准时归还汽车”的义务。因此是在“权力→权利(主张)→义务”的连锁过程中,权力导致了义务的赋予。值得强调的是,这种基于权利的义务赋予是指向未来的,它赋予了权利人延展自身行动空间的巨大可能性。

4.义务赋予2:在权利冲突时,如果一个权利凌驾于另一个权利,那么由“权利凌驾”的事实会派生出一个权利(主张),而这个权利(主张)就会对应一个义务。例如刚刚讨论的言论自由的问题。如果我的言论自由对你造成了严重的侵害,以至于被你的免受侵害的权利所凌驾,那么你就因此获得了一个权利(主张):要求我不得再作出这样的言论并为过去的有害言论提供赔偿,而这个权利(主张)派生出一个义务:我应当尽力挽回因有害言论带给你的损害。在这个同样是连锁的过程中,权利凌驾显然成为在权利冲突中赋予义务的正当性根据。与前一种义务赋予不同,这种义务赋予方式是指向过去的,其目的在于为权利提供充分的保护。

七、结论

这篇冗长文章所要证明的核心命题非常简单:权利和义务不存在对应性。但由于对应性命题本身太过复杂,因此整个讨论的过程就变得非常繁复。在最后部分总结一下论证思路,可能有助于读者对于文章主旨的理解。我首先区分了三种相关性命题,即相互相关性命题、分析性的相关性命题(有权利就有义务、有义务就有权利)与道德相关性命题(不存在无权利的义务、不存在无义务的权利),然后依次反省这些主张。对于相互相关性命题而言,我用让座和黑熊的例子来说明“我有义务并不蕴含着你有权利”,所以该命题是错误的。对于分析性的相关性命题,我通过对霍菲尔德理论的改造与重构,在承认权利(主张)具备对应性之外,认为作为二阶权利的特权(自由)、权力和豁免并不具备相关性的特征。对于道德相关性命题而言,我通过言论自由的例子,来说明拥有权利并不需要以承担义务为正当化的条件,反而应当将权利视为赋予义务的正当化根据。如果以上这些部分都是成立的话,那么权利与义务相关性的命题就必然是错误的。

不过,由于相关性命题是一种性质上的判断,因此,在概念上否认权利和义务的相关性并不妨碍在实践上权利和义务经常相互关联的这个事实。但是,不能因此做任意的联想,就以为相关性命题是果然存在的。否则,不仅仅一系列的理论问题无法解释,而且在实践中也会出现重大的困难。前者诸如对世义务的性质、霍菲尔德理论的内部关系等等,后者诸如老年人有没有要求让座的权利、言论自由到底受不受限制等等。仅此而言也可以发现:理论讨论本身不仅仅是重要的,而且还严重地影响到了实践难题的解决;而不是相反,实践决定了理论的走向,这显然是一种实然决定应然的错误观念。

参考文献:

[1]Ronald Dworkin. Taking Rights Seriously[M].Cambridge,Mass.: Harvard University Press,1977.

[2]Jeremy Waldron.A Right to do Wrong[J].Ethics,1981,(92).

[3]David Ross.Right and the Good[M].Oxford:Oxford University Press,1930.[4]余涌.道德权利和道德义务的相关性问题[J].哲学研究,2000,(10).

[5]John Rawls.A Theory of Justice[M].Cambridge, Mass.: Harvard University Press,1971.

[6]Wesley Newcomb Hohfeld.Fundamental Legal Conceptions as Applied Judicial Reasoning and Other Legal Essays[M]. New Haven: Yale University Press, 1919.

[7]Rowan Cruft.Introduction[J].Ethics, 2013,(123).

[8]John Finnis.Natural Law and Natural Rights[M].Oxford: Oxford University Press,1980.

[9]Leif Wenar.The Nature of Rights[J].Philosophy & Public Affairs, 2005,(33).

[10]H.L.AHart.Legal Rights[C] //Bentham.Jurisprudence and Political Theory.Oxford: Oxford University Press,1982.

[11]L.W.Sumner.The Moral Foundation of Rights[M].Oxford: Oxford University Press,1987.

[12]Leif Wenar.The Nature of Claim-Right[J].Ethics, 2013, (123).[13]Joseph Raz.The Morality of Freedom[M].Oxford: Oxford University Press,1986.

|

||

|