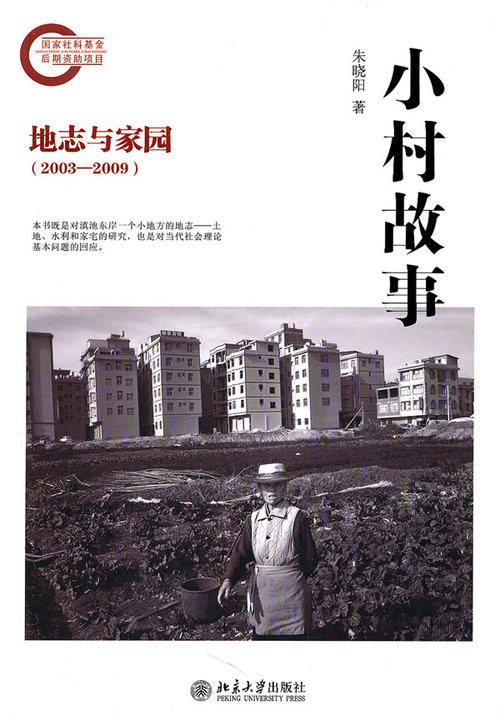

八年前朱晓阳在写完《小村故事》时,连他自己都没有想到,小村在随后的两三年发生了巨大变化:小村迅速完成“城市化”而不再有任何耕地。这一沧桑之变也促使他重新回访,写就了以村庄的地景或景观为主题的《小村故事》第二部。

尽管本书是关于小村的水、土和家居的地志,但作者自始至终都在批评当下那些立足于现代性的研究立场,而且相当严厉。在国家-社会框架视角下,学者实际上是从一个自觉或不自觉的新自由主义前提出发,从而将问题归结为农民的土地权利受到侵害,而解决之道是“产权清晰”或“私有化”,等等。但是,这些主张与作者的调查发现差距很大。这种差距主要体现在农民关于土地的“所有”观念方面。

农民关于土地的“所有”观念,根本上涉及到的是农民与国家的关系。与第一本《小村故事》不同,作者在写作此书时,非常明确反对国家-社会二元框架,进而也反对了那些试图明晰农民与国家权利边界的研究立场。作者经过长时段的观察认为,应该将农民与国家的关系,特别是农民对国家的想象,看作更为混融的和差序性的格局。在这个格局下,农民与其感知和想象的国家的关系,不是如国家-社会这种框架所假设的互为外生主体的对立。相反,它被农民想象成一种互惠或互补性的。

也正是基于这种想象,中国农民与国家的关系,并不是如斯科特笔下的“抵抗”与“支配”。农民的抵抗在很大程度上也不是捍卫与现代性导向的国家相反的传统生计方式。实际上农民和国家一样,他们都是在“发展主义”的知识话语下发生关系的。甚至,在很多时候,农民在国家的现代化项目中比国家还“激进”。而“发展主义”的实质,就是以土地和住屋为物化对象的空间的争夺与重构。

在“发展主义”的知识话语下,农民与国家的关系表现为,农民与地方政府官员之间的理性交往,是以对国家的信任为背景的。这个可以信赖的“父母”国家就是农民和地方官员地权归属的最终起源。因此,在农民愿意签字交出土地的背后,不只是“横征暴敛”或“欺骗”这些容易想到的原因。这种“契约”达成的背后也包含着农民的一种信念和公正观,包含着农民和地方政府官员认同“土地是国家的”这一信念。

土地所有权既是农民自己的,也是国家的这样一种信念,表面上看起来,可以合理解释失地补偿为何低于市场价格的事实。但农民在这样一种混融性、关系性产权观念的支配下,在与政府打交道过程中,实际上也获得了诸多未言明的利益。例如,小村土地在很多村民眼里是“有病”之地,土地已不适合种植作物,因而也不值得种了。不如就此“划进红线”,变成城镇建设用地,自己也算当上了城里人。村民中更为乐观和普遍的想法是,低于市场预期的“约定”之所以实现,是以当事者对另一个层次的“国家”存在和与其相应的预期回报为背景的。那就是,农民和地方政府官员都预期“国家”将要对失地农民的生计和生活提供保障。因而说到底,国家、资本和农民在城市化过程中是有“共谋”的。

作者对人与世界(农民与国家)“关系性”格局的这一“彻底解释”,就是所谓的“Image of sphere"(范围想象)式的宇宙观。这是与“Image of globe”(地球想象)相对的世界想象。前者强调“在世界之内”,即无论推及多远,总是在世界之内;而后者则是“在世界之外”,即设想观察者是站在地球之外看。今天的“国家-社会”二分、现代化导向的国家视角就是这种地球想象的体现。而这样一种“在世界之外”的想象,是不可能理解小村人的水利世界并不仅仅是那种地图上的网络,而是一些与他们生计活动相联系的具体地点;同样,也是不可能发现表面的低补偿背后,隐藏着地方政府与农民“双赢”的真相的,而“双赢”的代价则是“生态环境”恶化。

“在世界之内”,作者透过小村人的公共表达,精确描述了与之相关联的景观或物质性世界:小村人的世界秩序是在日常事件及其戏剧化或仪典化地追述中来回交织而成;那些按照美学形式构造的传奇,成为人们对生活世界想象的深刻部分,实际上也就是他们经验世界的组成部分;农民所感知的“天道”,是由事实或环境因素与其既有的习性和观念融贯而成的,他们也常常以这种“事实-观念”相融贯的方式看待自己和他人行为。

这样一种依据说话者(他者)、解释者和共同面对的世界连接起来的,“彻底解释”的三角形关系,提供了一条消除文化相对主义与普同性之间张力的路径。换句话说,“彻底解释”能够为那些社会理论概念提供一条以“相对主义”获得普同性的知识论路径。这,也正是此书重要理论贡献之所在。

【朱晓阳:《小村故事——地志与家园(2003-2009)》,北京大学出版社2011年3月版】