【作者】刘晓林(吉林大学理论法学研究中心/法学院教授

摘要:传统刑律在技术层面直接表现出对死刑适用的限制。作为立法语言的“至死”即出现于律典或法律规范中的直接表述,其基本含义沿袭了汉代之后正史文献中常见的“罪至死”“法至死”等内容,但表述形式、用法与功能则与法典体例、刑罚结构及刑等累加计算标准直接相关。《唐律疏议》中“至死”的分布呈现出明显的特征,既表现出各篇内容的差异,又表现出唐律对魏晋律典中特定立法技术的沿袭;律内通过“以某罪论”“以某罪罪之”“与某罪同”“反坐”“依首从法”等技术性手段定罪量刑时,若出现死刑适用则通过“至死减一等”“至死加役流”予以限制,但仍有极少“至死仍需处死”与“本条虽不至死并处死”的例外条款。律设“至死”表达着特定意图,立法者通过技术手段欲达到死刑限制的有效性与罪刑均衡相协调,而限制死刑的内在要求与统治者据以控制司法官员的技术策略相一致。

关键词:死刑限制;立法技术;立法意图;唐律疏议;至死

一、问题所在

人本主义与人文精神是中华法系的哲学基础与基本特征,“爱惜民命”与“恤刑慎杀”是其浸润之下表现于传统立法与司法的基本原则与价值追求。传统刑律所蕴含的文化基础与价值取向通过立法的技术策略直接表现为具体的规范内容,进而通过针对具体犯罪行为的定罪量刑向公众予以宣示。自汉代之后,正史文献中常见“法至死”“罪至死”等表述,以之强调具体行为性质严重、当处极刑。传统刑律中亦见大量“至死”的内容,死刑适用是其作为立法语言较为固定且典型的含义。在沿袭正史文献中所表达通常含义的基础之上,律典中出现的“至死”多表述为“至死减一等”“至死加役流”等规范内容,其直接功能是限制律内大量的死刑适用条款,以之宣示立法之“慎”与“平”。此种技术策略内生于传统刑律客观具体、一事一例的立法体例,是传统刑律乃至中华法系若干特质的直接表现。目前学界对于传统刑律中的慎刑与死刑控制进行了比较充分的探讨,但相关成果集中于思想、观念与文化等宏观方面的阐释,立足于制度层面的探讨也集中于死刑覆奏与复核、录囚、秋审等司法领域,基于传统刑律所固有的立法技术对死刑限制进行系统探讨的成果尚不多见,以中华法系的代表之作《唐律疏议》中的典型术语切入,对传统刑律中死刑限制的技术策略进行深入分析的成果更是阙如。基于此,笔者拟以“至死”的语义分析切入,辨析其在正史文献中的表述形式以及作为立法语言的含义、用法与渊源;进而对《唐律疏议》中“至死”的分布与特征作详尽统计,并逐条分析涉及的相关条文,系统归纳其在律典中所发挥的功能及具体表现;在此基础之上,对律设“至死”的意图与策略试做总结。

二、“至死”的含义与用法

“至死”中的“死”即死亡,表意比较固定。“至”的表意强调了“过程”与“途径”的因素,许慎释“至”:“鸟飞从高下至地也。”段玉裁注:“凡云来至者,皆于此义引申限借。……许云到,至也。……此本义之引申也。”“至”与“到”可互训,通常表达相同的含义。许注“从高下至地”与段注“来至”皆暗含了“过程”与“途径”的因素,进一步来说又包含了“起点”与“终点”之意。许注所谓之“高”显然是“起点”,而“地”自然表达了“终点”之意,“至”所表达的含义一方面是突出了到达终点即“至地”,另一方面则是强调了由起点到终点的过程。段注“来至”亦可作此解释,其包含了从何处来与最终至何处之意。结合“至”的具体表意,“至死”即最终死亡、到达死亡。如何到达死亡?基于常识与经验,死亡根据原因可分为两类:自然死亡与非自然死亡。自然死亡即“生老病死”之“死”,如“裴晋公度……每语人曰:……生老病死,时至即行”。“时至”表达了自然死亡是必然规律,一般来说基于刑事法律规范的立场并无直接意义,即并未引起刑事法律关系的产生、变更或消灭,如《说苑·建本》:“梁丘据谓晏子曰:‘吾至死不及夫子矣。'”非自然死亡一般具有比较直接的刑事法方面的意义,或是他人杀伤、或是国家剥夺生命,其于刑律中皆有直接对应的规范内容。传世文献中有大量“罪至死”“法至死”等表述,法典中亦有大量作为专门法律术语的“至死”,表达了其指涉的行为可适用死刑。

(一)正史文献中的“罪至死”与“法至死”

汉代之后正史文献中所见“至死”表达死刑适用是较为典型的用法,“罪至死”是其固定表述形式,如《史记·滑稽列传》:“王下令曰:‘有敢以马谏者,罪至死’”。“以马谏者”可处死,对其适用死刑的依据是“王令”,即针对具体行为的死刑适用有明确的法律依据。“至死”之法律依据并非仅限于狭义的“王令”,作为通常法律形式的“令”亦是其当然依据。《汉书·王莽传》:“是岁,复明六管之令。每一管下,为设科条防禁,犯者罪至死,吏民抵罪者浸众。”“罪至死”亦有变通表述形式,《论衡·正说》:“东海张霸案百篇之序,空造百两之篇,献之成帝。帝出秘百篇以校之,皆不相应,于是下霸于吏。吏白霸罪当至死。”官吏说黄霸“罪当至死”,其中“当”强调了依据相关法律规定处死刑。

我们自《汉书·食货志》中也见到了“犯令,法至死”的直接表述,与“罪至死”相比,正史文献中所见“法至死”更加突出了死刑适用的法律依据与司法程序,《汉书·终军传》:“御史大夫张汤劾(徐)偃矫制大害,法至死。”张汤弹劾徐偃“矫制大害”,结合张家山汉简《二年律令·贼律》的规定:“折(矫)制,害者,弃市;不害,罚金四两。(十一)”张汤说徐偃“法至死”的依据显然是刑律的直接规定。“法至死”亦有变通表述形式,《三国志·魏书·田畴传》:“(田)畴乃为约束相杀伤、犯盗、诤讼之法,法重者至死,其次抵罪,二十余条。”“至死”的依据是“杀伤、犯盗、诤讼之法”,同时,并非针对这些行为一概适用死刑,而是“法重者至死”,即法定最高刑或量刑上限为死刑。

正史文献中“法至死”在表意方面更加强调死刑适用法律依据的规范内容及司法过程。除此之外,“罪至死”与“法至死”未有实质差异。因为同一部史书、针对同一案件,既有记述为“罪至死”者、亦有记述为“法至死”者。如《汉书》中记述江充告太子丹“为奸甚众”“吏不能禁”,《江充传》述:“书奏,天子怒,遣使者诏郡发吏卒围赵王宫,收捕太子丹,移系魏郡诏狱,与廷尉杂治,法至死。”而《景十三王传》述:“武帝遣使者发吏卒捕丹,下魏郡诏狱,治罪至死。”针对同一案件的不同表述除了说明“治罪至死”与“法至死”在表意方面未有本质的区别之外,主要原因大概在于正史文献的主旨、性质与记述者的视角。

汉代之后正史文献中还见有表意与“罪至死”“法至死”一致但形式稍有变化的表述,如《通典·刑法》:“又定盗一钱弃市法,闻见不告者坐至死”。又《后汉书·张酉甫传》:“长安有杀盗徒者,(张)酺辄案之,以为令长受臧,犹不至死,盗徒皆饥寒佣保,何足穷其法乎!”但正史文献中关于“坐至死”以及否定表述“不至死”的内容较少。

(二)作为立法语言的“至死”

作为立法语言的“至死”即出现于律典或法律规范中的直接表述,其表述形式、功能与特定立法技术及法典体例直接相关,并且直接表达着特定的立法意图。唐代之前刑律全本不存,针对这一阶段律典、法律规范的考察只能依据出土简牍文献与正史文献中的相关记载。竹简秦汉律中尚未见关于“至死”的表述,张斐《注律表》中见有关于“至死”的表述:

五刑不简,正于五罚,五罚不服,正于五过,意善功恶,以金赎之。故律制,生罪不过十四等,死刑不过三,徒加不过六,囚加不过五,累作不过十一岁,累笞不过千二百,刑等不过一岁,金等不过四两。月赎不计日,日作不拘月,岁数不疑闰。不以加至死,并死不复加。不可累者,故有并数;不可并数,乃累其加。以加论者,但得其加;与加同者,连得其本。不在次者,不以通论。……

此段说的是《晋律》中的刑罚结构与刑等累加标准等内容,“不以加至死”是对死刑适用的限制,即刑等累加不得入于死刑。“至死”的基本含义与正史文献中所见其他记载一致,但其用法显然包含了直接的技术因素。“至死”强调的是到达死刑的途径与过程,具体来说就是自起刑点至量刑上限的刑等累加计算过程。就此来看,魏晋时期应当是“至死”作为立法语言出现于律典的关键时期。因为秦汉时期的法定刑罚结构与后世有所不同,尤其是尚未见到普遍的刑等与刑种累加计算规则,“至死”作为刑等累加的技术性内容自然没有存在与适用的空间。

《注律表》中“不以加至死”的原则性内容被后世律典所沿袭,且随着立法技术与法典体例的发展,至唐代得以极为系统、完备的形态出现于律典中。唐律《名例》“称日年及众谋”条(55):“加者,数满乃坐,又不得加至于死;本条加入死者,依本条。”律《疏》中引述了具体条文解释“不得加至死”:“又不得加至于死者,依《捕亡律》:‘宿卫人在直而亡者,一日杖一百,二日加一等。’虽无罪止之文,唯合加至流三千里,不得加至于死。”但律典中原则性规定与例外条款并存是立法常态,“本条加入死”即“不得加至于死”的例外条款。《疏》议曰:“‘本条加入死者依本条’,依《斗讼律》:‘殴人折二支,流三千里。'又条云:‘部曲殴伤良人者,加凡人一等。加者,加入于死。’此是‘本条加入死者依本条’。”其他各篇仍见有“本条加入死”的适用详情,《斗讼》“流外官以下殴议贵等”条(316)“问答”中提到了奴婢、部曲殴议贵的量刑规则:“其部曲、奴婢殴凡人,尚各加罪,况于皇族及官品贵者,理依加法。唯据本条加至死者,始合处死:假如有部曲殴良人折二支,加凡斗一等,注云‘加者,加入于死’,既于凡斗流三千里上加一等,合至绞刑。”并强调了“别条虽加,不入于死”。

三、《唐律疏议》中“至死”的分布与特征

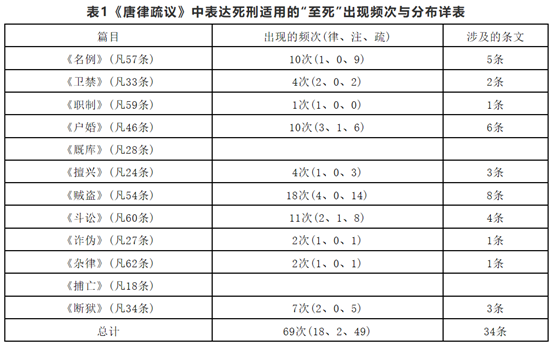

通过含义与用法的分析,作为立法语言的“至死”仍沿袭了正史文献中死刑适用的基本含义,但律典中的“至死”表达的主要是对死刑适用的技术性限制,即对于刑等累加的限制。至于立法者的技术策略及其表现,则需要结合具体条文内容、通过系统的规范分析予以展示。《唐律疏议》中“至死”表达死刑适用时于律内的分布详如下表:

“至死”在唐律各篇以及在具体条文中的分布皆呈现出明显的特征:

律内出现“至死”的相关条文近一半集中于《贼盗》《斗讼》,此外,《名例》《户婚》各出现10次,也是出现频次较高的篇目;《厩库》《捕亡》未出现“至死”。作为立法语言的“至死”与死刑适用条款具有直接关系,那么,死刑适用频繁的《贼盗》《斗讼》出现“至死”的表述较多、少有死刑适用的《厩库》未出现“至死”的表述是容易理解的。为何《名例》与《户婚》两篇“至死”的出现也比较集中?又如何解释《捕亡》未出现“至死”?需要进一步探讨。《名例》集中规定了一部律内通则性条文,虽然唐律立法体例是针对犯罪行为作具体列举,但死刑适用仍是需要集中说明的内容。因此,《名例》中出现了较多“至死”的表述,如“自首”“共犯罪”“特殊主体犯罪”等涉及死刑适用的内容皆于其中做概括规定。《户婚》虽未有直接的死刑适用条款,但其中存在大量比类相附的内容,如“以枉法论”“准枉法论”等,这些内容与死刑适用存在形式上的密切关系,故出现了大量“至死”的表述。《捕亡》的死刑适用条款并不少,但其中未出现“至死”的表述,原因主要在于:其中的死刑适用多为直接规定,较少比类相附,而适用死刑的行为又属性质严重的犯罪行为,如《捕亡》“被囚禁拒捍走”条(465):“诸被囚禁,拒捍官司而走者,流二千里;伤人者,加役流;杀人者斩,从者绞。”不需要通过“至死”标识并限制死刑适用。

《唐律疏议》条文可分为律文与注、疏三部分,注是对律文的解释、说明,疏是对律文及旧注的进一步诠释,疏中又附“问答”对其中的疑难问题做了例释。《唐律疏议》是《唐律》及其基础之上的注、疏的合编。就各部分内容来看,律文与律注的内容承袭前代的痕迹非常清晰,这也是中国传统律令体制的显著特征;律疏的内容则集中表现了唐代律学发展的水平,具有鲜明的时代特征。“至死”在律、注中出现20次,占总数的近30%,这些内容显然是沿袭了魏晋南北朝律典的基本内容;疏中出现50次,占总数的70%以上,其中部分内容是在引述律文相关表述基础之上的进一步诠释,如《户婚》“差科赋役违法”条(173):“若非法而擅赋敛,及以法赋敛而擅加益,赃重入官者,计所擅坐赃论;入私者,以枉法论,至死者加役流。”《疏》议曰:“今云‘至死者加役流',并不合绞。”相关表述也受到了前代刑律的直接影响。结合前文所述,秦汉律中未见“至死”的表述,结合秦汉刑罚结构的特征,“至死”也无适用空间;《晋律注》中已见相关内容,而唐律律文与注文中出现的表达死刑适用的“至死”应当源自魏晋南北朝时期的刑律,至于具体条文的沿袭脉络,则限于史料无法详究。

四、《唐律疏议》中“至死”限制死刑适用的技术表现

作为立法语言的“至死”本身表达的含义是针对具体犯罪行为可适用死刑,立法者将其置于条文中主要意图是量刑“至死”时通过技术手段限制死刑适用。若针对具体犯罪行为的量刑未涉及死刑适用,则与律内的“至死”无关。如《斗讼》“以赦前事相告言”条(354)“问答”:“不至死者,俱无减法;至死者,处加役流。”因此,不论是直接减等量刑还是改处其他刑种,在条文中皆以“至死”标识。唐律中通过“至死”所标识的限制死刑的技术手段包括两种:一是以通则性规范的形式对法定刑罚体系内刑等累加的计算标准做出限制,规定刑等累加不得“至死”,此种技术手段于张斐《注律表》中已有所见;二是针对具体犯罪行为量刑或者刑等累加计算过程,规定“至死”时通过改变原有量刑规则而限制死刑适用。唐律中“至死”表达死刑适用的含义时,近90%的内容通过减等或直接变更刑种而限制了死刑适用。

(一)“至死”限制死刑适用

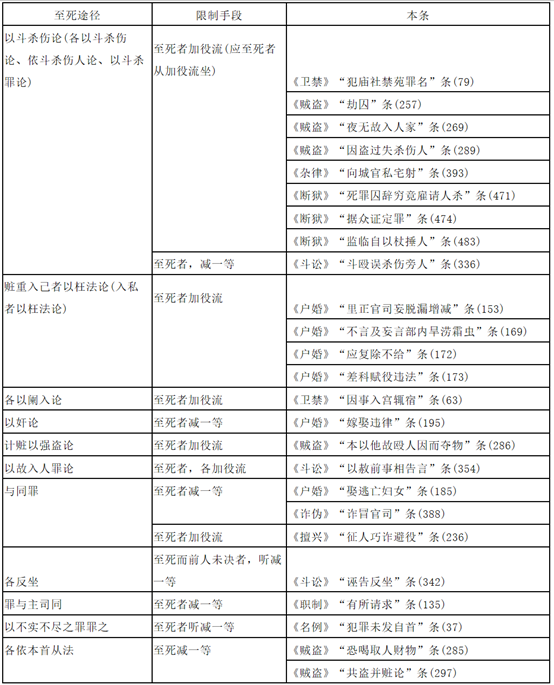

“至死”强调的乃是量刑过程而非结果,基于立法者的特殊考虑,针对具体犯罪行为的量刑若出现死刑适用,一般通过减等或直接变更刑种的方式予以限制。如《卫禁》“犯庙社禁苑罪名”条(79):“即向庙、社、禁苑射及放弹、投瓦石杀伤人者,各以斗杀伤论,至死者加役流。”立法将私自向庙、社、禁苑等地射箭及放弹、投瓦石而导致他人死伤的行为视作斗杀伤。又《斗讼》“斗殴误杀伤旁人”条(336):“诸斗殴而误杀伤旁人者,以斗杀伤论;至死者,减一等。”斗殴误杀伤旁人亦同于斗杀伤。按《斗讼》“斗殴杀人”条(306):“诸斗殴杀人者,绞。”因此,私自向庙、社、禁苑等地射箭及放弹、投瓦石而导致他人死亡并不处以绞刑,而是“至死者加役流”;斗殴而误杀旁人虽然“以斗杀伤论”,但需减一等量刑,即律《疏》所谓:“至死者,减一等,流三千里。”律内出现“至死”而限制死刑适用的内容详如下表:

表2《唐律疏议》中“至死”限制死刑适用详表

从立法技术的角度来分析,量刑过程中“至死”即出现死刑适用的途径有五类:以某罪论、以某罪罪之、与某罪同、反坐、依首从法,其皆为唐律中定罪量刑之惯用技术,其中出现最多的是“以某罪论”而应处死刑,相关内容涉及17条律文,占表内涉及律条总数的逾70%, “以斗杀伤论”“以枉法论”又是其中的主要形式。限制死刑适用的结果有两种:减一等量刑与改处加役流,改处加役流的相关内容涉及16条律文,占表内涉及律条总数的近70%,其亦为限制“以某罪论”处以死刑的主要手段。“至死”减一等皆处流三千里之刑,“加役流”与其有所不同,《名例》“应议请减(赎章)”条(11)《疏》议曰:“加役流者,旧是死刑,武德年中改为断趾。国家惟刑是恤,恩弘博爱,以刑者不可复属死者,务欲生之,情轸向隅,恩覃祝网,以贞观六年奉制改为加役流。”可见,律设加役流原本即替死之刑,从涉及“至死”的相关条文内容来看,其立法沿革轨迹极为清晰。就加役流与流三千里的执行内容来看,“常流唯役一年,此流役三年,故以加役名焉”。根据律文中所规定的出现死刑适用的途径,可以将唐律中“至死”而限制死刑适用的内容分为两类分别探讨。

1.“以某罪论”“反坐”“罪之”“与同罪”至死的量刑限制。这些比类相附的具体手段皆是传统刑律客观具体、一事一例的立法体例之下内生的立法技术,功能在于各有侧重地将“律无罪名”或“条无罪名”的犯罪行为与律文已有明确定罪量刑规定的犯罪行为比类相附,对这些技术性术语的含义与适用规则,《名例》“称反坐罪止等”条(53)有系统规定:“诸称‘反坐’及‘罪之’‘坐之'‘与同罪'者,止坐其罪;(死者,止绞而已。)称‘以枉法论'及‘以盗论'之类,皆与真犯同。”各自适用重点在于:“反坐”“罪之”“与同罪”在于“止坐其罪”,而“以枉法论”“以盗论”之类在于“皆与真犯同”。其适用细节在于:通过“反坐”“罪之”“与同罪”比附他罪而应处死刑的,仅处以绞刑。律《疏》谓:“止坐其罪者,谓从‘反坐'以下,并止坐其罪,不同真犯。故'死者止绞而已'。”通过“以某罪论”比附他罪而应处死刑的,既可能处以绞刑、亦可能处以斩刑,突出了比附者与被比附者完全相同,即“与真犯同”。律《疏》谓:“以枉法论、以盗论之类者,所犯并与真枉法、真盗同,其除、免、倍赃悉依正犯。其以故杀伤、以斗杀伤及以奸论等,亦与真犯同,故云‘之类'。”立法之所以作此区别是因为比类相附过程中,律文所针对之罪与所比照之刑不可避免的具有差别,在定罪量刑的过程中甄别这种微妙差异是实现“罪刑均衡”的应有之义。从《名例》中对“以某罪论”“罪之”“与同罪”适用的原则性规定来看,若某行为以可能处以死刑之罪论,或与可能适用死刑之罪同,都是允许适用死刑的,分则条文中以“至死”的表述指示了适用死刑的可能性并且限制了作为量刑结果的死刑适用;需要注意的另一个问题是:“反坐”“罪之”“与同罪”在《名例》中对于死刑的适用已有限制,即“止绞而已”;《名例》以下各篇所出现的“至死”减一等或处加役流是从立法技术角度对于死刑适用的二次限制或进一步限制。

2.各依“首从法”至死的量刑限制。“首从法”即唐律中关于共犯罪的处罚原则,《名例》“共犯罪造意为首”条(42):“诸共犯罪者,以造意为首,随从者减一等。”《疏》议曰:“‘共犯罪者’,谓二人以上共犯,以先造意者为首,余并为从。”此为共犯罪定罪量刑的原则性规定,具体包括两方面内容:一是首犯与从犯的判断标准,即“以先造意者为首,余并为从”;二是首犯与从犯的量刑规则,即首犯“处以全罪(各本条所规定之基本刑);随从者减一等。”《名例》以下各篇中有适用此规则者,如《贼盗》“谋杀制使府主等官”条(252)《疏》议曰:“已伤者绞,仍依首从法。”但共犯罪形态复杂,首从判断标准亦非固定不变。针对某些特殊类型的共犯罪,律文列举了首从判断及定罪量刑的具体内容。《贼盗》“共盗并赃论”条(297):“若造意者不行,又不受分,即以行人专进止者为首,造意者为从,至死者减一等。”若策划共盗之人未实际参与犯罪实行行为,事后又未参与分赃,以实际掌控犯罪实行行为的人为首犯,策划犯罪之人为从犯。律《疏》举例对具体量刑规则予以说明:“假有甲造意行盗而不行,所盗得财又不受分,乙、丙、丁等同行,乙为处分方略,即‘行人专进止者',乙合为首,甲不行为从,其强盗应至死者,减死一等,流三千里。虽有从名,流罪以下,仍不得减。其共谋窃盗,从者不行,又不受分,笞四十。若谋强盗,从者不行,又不受分,杖八十。”从犯即策划犯罪但未参与实行、分赃之人“至死”减一等量刑;同时,律《疏》又强调了此种减等仅适用于“至死”的情况,若从犯即策划犯罪但未参与实行、分赃之人当处流罪以下刑罚的,并不适用减等。可见此处“减一等”乃专为限制死刑适用而设。“共盗至死减等”还适用于数人共行恐喝取财的定罪量刑,《贼盗》“恐喝取人财物”条(285):“诸恐喝取人财物者,(口恐喝亦是。)准盗论加一等。”律《疏》将“恐喝取财”的含义解释为:“恐喝者,谓知人有犯,欲相告诉,恐喝以取财物者。”其处罚的基本原则为“准盗论加一等”,“恐喝取财”与“盗”具有行为外观的相似性,即“问答”中所说的“律称准盗,须依盗法”,其处罚标准亦为计赃定罪。因此,数人共行恐喝取财的定罪量刑与共盗相同,“问答”中明确指出其处罚依据为《贼盗》“共盗并赃论”条(297)所规定的内容:“案下条‘共盗者并赃论’,造意及从行而不受分,即受分而不行,各依本首从法:若造意不行,又不受分,即以行人专进止者为首,造意为从,至死减一等;从者不行,又不受分,笞四十。”

(二)“至死”限制死刑适用的例外

唐律中“至死”表达死刑适用时,亦有不予限制的内容,但律内所见此种例外规则非常少,相关内容涉及3条律文,仅占总数的10%。“至死”限制死刑适用的例外规则表现为两类:一是本条规定“至死”仍处死;二是本条虽“不至死”并处死。值得注意的是律《疏》对适用死刑的理由皆做了详细说明。

本条规定“至死”仍需处死实际上是律内所见“至死”而限制死刑的适用效力的进一步细化。《名例》“称日年及众谋”条(55)中已对刑等累加“不得加至于死”作为“法例”的适用效力做了集中说明,并明确规定了适用方面的例外条款“本条加入死者依本条”。“至死仍需处死”即其例外条款的具体表述形式,此内容于律内未必逐条规定,仅是举例说明情节特殊者。如《断狱》“死罪囚辞穷竟雇请人杀”条(471)规定了死囚亲故等人雇请人杀死囚的定罪量刑详情,影响量刑的情节主要有两个:杀已获死罪之囚的时间是在案件审结之前还是案件审结之后,即是否“辞状穷竟”,前者量刑重而后者量刑轻;杀已获死罪之囚是否受死罪囚本人所遣,受囚所遣量刑轻而未受所遣量刑重。若同时具备两个因素,即辞穷竟且为囚所遣而杀之,依本杀罪减二等;若只具备一个因素,即辞穷竟但不遣雇请人杀之,或者虽遣雇请人杀之但辞未穷竟,“各依斗杀为罪,至死者加役流”;若两个因素皆不具备,即辞未穷竟且不为囚所遣而辄杀之,“各同斗杀之法,至死者并皆处死,不合加役流”。又《贼盗》“略卖期亲以下卑幼”条(294):“略卖期亲以下卑幼为奴婢者,并同斗殴杀法;……其卖余亲者,各从凡人和略法。”律文将犯罪对象分为“期亲以下卑幼”与“余亲”,划分依据是服制关系即行为人与行为对象之间血缘关系的亲疏。律《疏》对“期亲以下卑幼”的含义做了进一步限定:“谓本条杀不至死者”,即斗杀这些亲属不处死刑。略卖期亲以下卑幼为奴婢比附斗殴杀量刑、略卖余亲为奴婢从凡人和略法,两类犯罪行为皆未直接规定刑罚而是比照律内已有明确规定的罚则量刑,其中“略卖余亲”处绞刑。将卖期亲以下卑幼为奴婢的定罪量刑规则做一总结:若斗殴杀所卖亲属“不至死”即不处死刑的情况,以斗殴杀所卖亲属处罚;若斗殴杀所卖亲属“至死”即处死刑的情况,同于略卖凡人处以绞刑。

本条虽“不至死”并处死即根据一般量刑规则未处死刑的情况,立法直接规定处以死刑,律内此种用法仅见一处。《贼盗》“盗缌麻小功亲财物”条(287):“若有所规求而故杀期以下卑幼者,绞。余条准此。”《疏》议曰:“‘若有所规求,故杀期以下卑幼者,绞’,即此条因盗,是为有所规求,故杀期以下卑幼者,绞。误杀者,自依本斗杀伤论。‘余条’,谓诸条奸及略、和诱,但是争竞,有所规求而故杀期以下卑幼,本条不至死者,并绞。故云‘余条准此’。”“本条”即一部律内故杀卑幼定罪量刑之各条。即使各条规定故杀期以下卑幼不处死,皆依此规定处以死刑。此乃《名例》之外的“通则性条文”,亦为定罪量刑所应遵循之“法例”,“余条准此”是其具体标识。如《斗讼》“殴詈祖父母父母”条(329)规定祖父母、父母以手足、他物故杀子孙,徒二年;以刃杀,徒二年半。又《斗讼》“妻妾殴詈夫父母”条(330)规定祖父母、父母故杀子孙之妇,流二千里。若是祖父母、父母有所规求故杀子孙、子孙之妇,不依“本条”处以徒、流之刑而是处以绞刑。

作为“至死”而限制死刑适用的例外条款,律内“至死仍需处死”与“本条虽不至死并处死”形式上强调了犯罪行为性质严重,不应限制其死刑适用;内容上涉及的皆为亲属相犯,尤其是近亲属之间的杀伤与略卖。这些犯罪行为严重悖离了主流价值取向,立法者通过技术手段在未影响律内死刑限制整体设计的前提下,以例外条款的形式强调了其死刑适用。

五、结语

传统刑律针对具体犯罪行为做客观、个别的列举,甚至对不同的主体、对象、工具、情节以及时间、空间等要素也在律文中做具体描述,并将其与具体的刑种、刑等一一对应。在客观具体、一事一例的立法体例之下,具体刑等的累加及其计算标准就显得极为重要。若没有针对刑种与刑等累加、计算的规则与限制,很多犯罪行为都可能通过比类相附或“加……等”之类的技术性手段达至法定最高刑。唐律中对于刑等加减与死刑适用做了极为详尽的限制,“至死减一等”“至死加役流”即律内死刑限制的若干技术性手段当中最终与最后一环。其“最终性”与“最后性”表现在两方面:首先,其并非普遍的轻刑与减刑策略,而仅是针对可能出现死刑适用的条款有效;其次,限制死刑的结果仅限于将死刑变更为次死之刑,即“加役流”或“流三千里”,而非大幅度减轻。因此,“至死”并非死刑适用的全面限制,而是在已有限制手段基础之上的进一步限制或二次限制。律设“至死”欲达到的效果包含三方面内容:一是保证了死刑限制的有效性,在律内其他技术手段可能出现漏洞时做最后的限制;二是从罪刑均衡的角度确保性质严重的犯罪行为虽不“至死”但予以较重的处罚;三是通过限制死刑适用的例外条款强调了对于杀、略卖近亲属等严重的犯罪行为仍适用死刑,即“至死仍需处死”“本条虽不至并处死”。另外,需要注意的是这种形式上技术性非常强的手段,还在一定程度上表现出统治者控制司法官吏审判权的策略。传统刑律的立法体例本身就直接表现出统治者对于审判权的控制,即司法官吏只能根据立法的明确表述将犯罪行为的主体、对象、工具、情节以及时间、空间等要素与法定刑种、刑等一一对应,没有丝毫选择的余地。自主的裁量更是统治者所严厉禁止,因为司法官吏的裁判文书中要严格引述制定法条文作为依据,否则要受到处罚。立法中明确规定了“至死减一等”“至死加役流”等内容,直接表现出立法者将是否限制死刑适用、如何限制死刑适用以及哪些特殊情况不得限制死刑适用规定得非常具体,司法官吏仍旧是在制定法条文的框架之内选择。从统治者的角度来看,这是其实现官吏控制的具体措施之一;从司法官吏的角度来看,这也是其“强化自身利益的有效工具”。